यह सर्वमान्य है कि डाॅ. आंबेडकर (14 अप्रैल 1890 – 6 दिसंबर 1956) ने भारत के दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और इस दिशा में उन्होंने जो काम किए, वे मील के पत्थर साबित हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने देश के अन्य वंचित तबकों के लिए जो काम किए, वे भी कम उल्लेखनीय नहीं हैं। आज के अन्य पिछड़ा वर्ग के विशेष संदर्भ में आंबेडकर द्वारा किए गए कामों तथा इस सामाजिक वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों के लोगों से उनके रिश्ते को देखने पर उनके व्यक्तित्व के कई नए आयाम खुलते दिखते हैं।

डाॅ. आंबेडकर ने अपने जीवन में तीन महापुरुषों को गुरु माना है। महात्मा बुद्ध, कबीर एवं जोतीराव फुले। इन तीनों में से कोई अनुसूचित जाति के नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि डाॅ. आंबेडकर गैर ब्राह्मण आंदोलन की उपज हैं। इनकी विचारधारा महात्मा बुद्ध, पेरियार, शाहुजी महाराज, नारायण गुरु, जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले एवं संत गाडगे से मिलती-जुलती है। डाॅ. आंबेडकर को जिन राजाओं/सामंतों ने आर्थिक सहयोग दिया था, वे सभी पिछड़े वर्ग के थे। मसलन, बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ एवं कोल्हापुर के नरेश शाहूजी महाराज।

अन्य पिछड़ा वर्ग की शब्दावली मंडल आयोग की अवधारणा है। मंडल कमीशन ने 3,743 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। मंडल आयोग ने मुस्लिम समाज के 80 पेशेवर समूहों को भी पिछड़ा माना है। पीपुल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट (डाॅ. के.एस. सिंह) के अनुसार, भारत में कुल 584 मुस्लिम जातियां पेशेवर हैं। डाॅ. आंबेडकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान में धारा-340 का प्रावधान किया। इस धारा के अनुसार, सरकार को पिछड़े वर्ग को चिह्नित करने के लिए एक आयोग गठित करने का अधिकार है। पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए संविधान लागू होने के एक साल के अन्दर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना था। जब आयोग का गठन नहीं हुआ, तो आंबेडकर को निराशा हाथ लगी और उन्होंने अपने त्याग-पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया। डाॅ. आंबेडकर ने उस समय पिछड़े वर्ग के अधिकार की बात की, जिस समय पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों के बारे में पूर्णतः अंजान थे। आजादी के बाद लोगों को वोट का अधिकार मिला। उसके बाद पिछड़े वर्गों में धीरे-धीरे चेतना आने लगी। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों ने अर्जक संघ का गठन किया। अर्जक संघ ने महात्मा बुद्ध और डाॅ. आंबेडकर के विचारों को बढ़ाने का काम किया।

‘एक वोट-एक मूल्य’ की कीमत को कांग्रेसियों, समाजवादियों एवं वामपंथियों ने पहचाना। समाजवादियों ने नारा लगाया था- ‘संसोपा ने बांधी गांठ – पिछड़े पावें सौ में साठ’।

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के नेता त्यागमूर्ति, आर.एल. चन्दापुरी ने 6 नवंबर 1951 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में डॉ. आंबेडकर को आमंत्रित किया। उस समय बिहार दलित समाज भी उनके बारे में बहुत कम जानता था।

भारतीय समाज का कोई भी सामाजिक समूह समरूप नहीं है। न दलित, न पिछड़ा और न सवर्ण। इसका कारण भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विविधता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का विभाजन सरकारी विभाजन है। समाजिक आधार पर विभाजन नहीं है। समाज तो विभिन्न जातियों और उप-जातियों एवं विभिन्न संस्कृतियों में बंटा हुआ है। जाति की पहचान कुछ हद तक राज्य-सापेक्ष है। यदि कोई एक जाति एक राज्य में दलित है, तो दूसरे राज्य में पिछड़ा वर्ग में शामिल हो जाती है। पूरी हिन्दी पट्टी में धोबी जाति अनुसूचित जाति में शामिल है; परन्तु दक्षिण-पश्चिम भारत में पिछड़े वर्ग में आती है। दुसाध जाति कई राज्यों में अनुसूचित जाति है, लेकिन त्रिपुरा में पिछड़ी जाति है। इसी तरह कुम्हार अति पिछड़ी जाति है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में अनुसूचित जाति है। झारखंड में तुरी, बाउरी, घासी, धोबी, डोम, खतौरी, कुर्मी, घटवार आदि 1931 के पहले अनुसूचित जनजाति में थे, लेकिन वे आज अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। बंगाल से नेपाल तक लोहार जाति अनुसूचित जाति में शामिल है। कई राज्यों में लोहार पिछड़ी जाति में आते हैं। नेपाल में लोहार जाति के लोग ही दलितों के नेता हैं। आज दलित, बहुजनों की कई जातियां कहीं दलित वर्ग में शामिल हैं तो कहीं पिछड़ा वर्ग में हैं। ऐसे में आंबेडकर सरीखे महान विचारक के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि दलितों के सामुदायिक हित तभी साधे जा सकते हैं, जब उनका विस्तार अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों तक किया जाए।

फुले और आंबेडकर

इस कड़ी में बाबा साहब को प्रभावित करने वाले व स्वयं उनसे प्रभावित होकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले उन प्रमुख लोगों पर एक नजर डाल लेना उचित होगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। इनमें पहला नाम जोतीराव फुले का आता है।

फुले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के पूना में 1827 ई. में हुआ था। ये पिछड़े वर्ग की माली जाति के थे। आधुनिक भारत के वे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वास पर गहरी चोट की थी। ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए उन्होंने ’’सत्य शोधक समाज’’ का निर्माण किया। इस सगंठन ने ब्राह्मणवाद का विकल्प दिया और उसके पाखंड को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करके, उन्हें मिशन के विद्यालय में प्रशिक्षण दिलाकर बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनीं। डॉ. आंबेडकर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के कार्यों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने फुले को अपना तीसरा गुरु बताया है। महात्मा फुले कहा करते थे कि महार-कहार-कुनबी एक ही पिता के संतान हैं। अर्थात् महार, कहार और कुनबी एक ही हैं। उन्होंने एक जगह यह भी लिखा है कि कुनबी और माली दोनों का पेशा कृषि था, दोनों एक-दूसरे के साथ भोजन करते थे, पर शादी नहीं करते थे। जनसंख्या के आधिक्य से भूमि पर दबाव पड़ा। जमीन का कोई टुकड़ा नहीं हो, इस प्रकार दोनों जातियों में जो उद्यान में फूल लगाने लगा, वह माली कहलाया और जो अनाज उगाता था, वह कुनबी कहलाया, जो भेड़ पालने लगा वह गड़ेरिया, धनगर कहलाया। वास्तव में दोनों एक ही थे। राष्ट्रपिता फुले की प्रसिद्ध पुस्तकें ‘गुलामगिरी’ और ‘किसानों का कोड़ा’ हैं। गुलामी में उन्होंने बताया कि ब्राहम्ण विदेशी हैं और चार हजार वर्ष पहले आकर उन्होंने यहां के मूलवासियों को गुलाम बनाया। राष्ट्रपिता फुले ने अपनी एक पुस्तक में भविष्यवाणी की थी कि “जब शुद्रों, अतिशूद्रों, कोल, भीलों के बच्चे; जिनको ब्राह्मणों ने नीच, शूद्र अछूत कहकर धिक्कारा है; धीरे-धीरे समुचित ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो एक दिन उन्हीं के बीच कोई महान व्यक्ति प्रादुर्भूत होगा, जो हमारी समाधि पर पुष्प वर्षा करेगा और हमारे नाम पर हर्ष और विजय की घोषणा करेगा।”

फुले की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उनके विचारों को पल्लवित और पुष्पित करने वाले उनके दर्शन के अनुयायी डॉ. आंबेडकर हुए; जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को भी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए और भारतीय संविधान की रचना की। आंबेडकर पिछड़े वर्ग (शूद्र) के बारे में अपने साहित्य में उन्होंने कई स्थानों पर लिखा है। ‘शूद्र कौन थे?’ इस प्रसिद्ध ग्रंथ को उन्होंने आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक जोतीराव फुले को समर्पित किया। उन्होंने 10 अक्टूबर 46 को उस पुस्तक में लिखा- “जिन्हाेंने हिन्दू समाज के निम्न जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी से अवगत कराया ….उस आधुनिक भारत के शूद्र महामानव ज्योतिबा फूले का समर्पित।”

7 दिसंबर 1951 को नागपुर में एक भाषण में आंबेडकर ने कहा था कि, “ज्योतिबा को अपना गुरु कहने में मैंने इसके पूर्व लज्जा का अनुभव नहीं किया। और न आज ही अनुभव करता हूं। मैं आज आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूंकि केवल मैं ही आज तक ज्योतिबा के साथ वफादार रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब कभी देश में जनता के सर्वांगीण हितों की रक्षा करने वाला राजनीतिक दल सामने आएगा, वह चाहे कोई भी नाम धारण करे। फिर भी उसे ज्योतिबा की नीति,उनका तत्व ज्ञान और उनके कार्यक्रम को लेकर ही आगे बढ़ना होगा।”

13 जून 1953 को उन्होंने कहा था कि, “ज्योतिबा फुले को मैं अपना गुरु मानता हूं। माली जाति में उनका जन्म हुआ और बहुत-से मराठा भी उनके शिष्य थे; परंतु आज की स्थिति बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई। ज्योतिबा का कोई नाम लेने वाला नहीं है।”

28 अक्टूबर 1954 को आंबेडकर ने एक भाषण में कहा था कि, “मेरे तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। ब्राहम्णेतर समाज के सच्चे गुरु फुले ही हैं। दर्जी, कुम्हार, नाई, कोल, महार, मांग, चमार इत्यादि इन जातियों को मानवता का सबक फुले ने ही सिखाया। पहले की राजनीति में हम सभी लोग ज्योतिबा के मार्ग पर ही चल रहे थे, आगे चलकर मराठा हमसे अलग हो गए। कोई कांग्रेस की जूठन खाने के लिए चला गया, तो कोई हिंदू महासभा में। कोई कहीं भी जाए, किन्तु हम महामानव ज्योतिबा के मार्ग पर ही चलेंगे।”

राजर्षि शाहूजी महाराज और आंबेडकर

कोल्हापुर के नरेश राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ था। शाहूजी महाराज शिवाजी के वंशज थे। जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय पूरा समाज अशिक्षा अंधविश्वास और ब्राहम्णों के पाखंड से त्रस्त था। दलित, पिछड़े परेशान थे। ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) की वर्ण व्यवस्था ने पूरे समाज को अपंग बना दिया था। शूद्रों, अछूतों को कोई अधिकार नहीं था। इस सामाजिक परिस्थिति में मात्र 20 वर्ष की उम्र में शाहूजी महाराज ने 2 अप्रैल 1894 को कोल्हापुर राज्य की सत्ता संभाली।

1892 में उनके राज्य में 64 ब्राह्मण अधिकारी पद स्थापित थे। गैर ब्राह्मण मात्र 11 ही थे। एक आंकड़े के अनुसार, उस समय ब्राह्मणों में साक्षरता दर 80 प्रतिशत, मराठा 7 प्रतिशत, कुरमी 2 प्रतिशत, मुसलमान 8 प्रतिशत तथा जैनी एवं लिंगायत मिलाकर 10 प्रतिशत के लगभग साक्षर थे। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, पत्र-पत्रिकाओं का संपादन सभी ब्राह्मणों के कब्जे में था। पूरा-पूरा विधान मनुस्मृति का ही लागू था। मनुस्मृति का आदेश भी है– ‘न हि शूद्राय मतिं दद्यात्’, अर्थात् शूद्राें को शिक्षा नहीं देनी चाहिए।

शाहूजी महाराज ने सत्ता संभालने के बाद धीरे-धीरे स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की, उन्होंने शासन-सत्ता और अन्य महकमोंमें पिछड़ों, अछूतों को भागीदारी देनी शुरू कर दी। ब्राहम्णों को यह बात नागवार गुजरती थी। क्योंकि, शाहूजी महाराज ने गैर-ब्राह्मणों को सम्मान / सत्ता-सुख देने प्रारम्भ कर दिए थे। पहली बार शाहूजी महाराज ने दलित-पिछड़ों को शासन सत्ता में 26 जुलाई 1902 ई. को अपने जन्मदिन के अवसर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देकर ऐतिहासिक कार्य किया। इस तरह शाहूजी महाराज आरक्षण के प्रणेता बने। दलित-पिछड़ों को मिल रहे इस आरक्षण का ब्राह्मणों ने प्रबल विरोध किया।‘‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।’’- का नारा लगाने वाले तथा कथित राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक ने शाहूजी के आरक्षण का प्रबल विरोध किया था। वे अपने द्वारा संपादित ’’केसरी’’ पत्रिका में शाहूजी के विरुद्धमें जमकर आग उगलते थे।

पाठकों को यहां बताना जरूरी होगा कि 1918 ई. में जब गैर-ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के लोगों ने विधानसभा में अलग से प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन चलाया था, तब इसी चितपावन ब्राह्मण तिलक ने सोलापुर में एक आम सभा में कहा था कि, ‘‘मुझे समझ में नहीं आता कि ये तेली, तमोली, कुनबी, कुनभट्टे और धोबी आदि (गैर ब्राह्म्णों और पिछड़े वर्गों के लिए यही उनका कथन था) विधानसभा में क्यों जाना चााहते हैं? क्या वे वहां जाकर हल चलाएंगे।’’ -(saxsa (W.S. Vol.-9, P.-209)

अर्थात् तिलक बताना चाहते थे कि ये लोग अपनी-अपनी जाति के धर्म-कर्म को छोड़कर विधानसभा में सत्ता के लिए कानून बनाने क्यों जाएंगे?। आखिर इसी वर्ण व्यवस्था पर इनका यानी ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) का महल टिका है। शाहूजी महाराज, महात्मा फुले के कार्यों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी शिक्षा का जमकर प्रचार किया। कई गांवों में निःशुल्क विद्यालय खुलवाए। धर्मशालाएं, सार्वजनिक भवन, स्कूल, अस्पताल आदि बनवाए। कई स्कूल-काॅलेज भी खोले। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी।

शाहूजी महाराज को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित कर अपमानित किया। जब शाहूजी को पता चला कि ये ब्राहम्ण उनके किसी कर्मकांड में वेदोक्त मंत्र का उच्चारण न कर, पुराणों के मंत्रों का उच्चारण शूद्र होने के चलते करते हैं। तो वे उन्हें धीरे-धीरे हटाने लगे।

एक बार शाहू जी महाराज ने अपनी रानी लक्ष्मीबाई को सलाह दी कि वे अपने धार्मिक कार्य, ब्राहम्णों से न कराकर मराठा पुरोहितों से सम्पन्न करवाएं। जब उनकी बात को रानी ने नहीं सुना, तो शाहूजी महाराज ने मत्स्य पुराण का वह अध्याय उन्हें को पढ़ने दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक गैर-ब्राह्मण स्त्री का कर्तव्य है कि वह ब्राहम्ण को भोजन कराकर संतुष्ट करे तथा प्रत्येक रविवार को भोग के लिए अपना शरीर समर्पित करे। इसके बाद महारानी ने सभी ब्राह्मण पुजारियों को हटाकर मराठा पुरोहितों को नियुक्त किया। शाहूजी महाराज ने अपराधी कही जाने वाली आदिवासी जातियों को अपने राज्य में पूरा आश्रय दिया। किसी को नौकरी, तो किसी को अन्य कार्यों से जोड़ दिया। उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर दी। यह एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उस समय के लिए था।

शाहूजी महाराज डॉ. बी.आर. आंबेडकर के विचारों तथा शिक्षा के प्रति उनकी रुचि से काफी प्रभावित थे। शाहूजी को आभास हो गया था कि डाॅ. आंबेडकर ही दलित-पिछड़ों की गुलामी की बेड़ियों को काटेंगे। शाहूजी महाराज ने आंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया। अछूतों की शिक्षा, रोजगार और उनके हर तरह के कल्याण के बारे में शाहूजी सोचते रहते थे। शाहूजी के सहयोग और समर्थन से आंबेडकर अनुसूचित जातियों का सम्मेलन करते थे। कई बार तो शाहूजी ने ही उद्घाटन भी किया।

15 अप्रैल 1920 को मानगांव में अछूतों की सभा की अध्यक्षता की। 30 अप्रैल 1920 को नागपुर के अछूतों की सभा का उद्घाटन भी किया। एक-दो मीटिंग में ऐसे मौके आए, जब शाहू जी ने भरी सभा में कहा कि दलित-पिछड़ों के नेता डाॅ. आंबेडकर होंगे। हम लोगों को अपनी ही जाति समाज से नेता चुनना चाहिए। मुझे दुःख है कि शायद मैं वह दिन न देख सकूं, जिस दिन आंबेडकर पूरे देश के नेता होंगे- शाहूजी की यह भविष्यवाणी ऐतिहासिक थी, जो आज वास्तविकता में बदल गई है।

डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित ’’मूकनायक’’ पत्रिका को आर्थिक सहयोग देकर शाहूजी महाराज ने उसे प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास किया। मूकनायक पत्रिका के माध्यम से डॉ. आंबेडकर ने बहुजन समाज के लोगों तक सामाजिक क्रांति का संदेश पहुंचाया। सही मायनों में अगर देखें, तो आंबेडकर के हर कार्य के सहयोगी शाहूजी महाराज थे।

1921 ई. में डाॅ. आंबेडकर जब लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास पैसे की दिक्कत हो गई, तो उन्होंने लंदन से 4 सितम्बर 1921 ई. को पत्र लिखा कि उन्हें 200 पाउंड की जरूरत है, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए अंत में लिखा कि आपका रहना, हम लोगों के लिए जरूरी है; क्योंकि आप एक बड़े आंदोलन के स्तंभ हैं। बाद में अपेक्षित रकम शाहूजी महाराज ने आंबेडकर को भेज दी।

शाहूजी को इस बात पर पक्का विश्वास था कि जब तक दीन-हीन पद दलित जातियों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा, तब तक समाज और राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। आंबेडकर की उपस्थिति में अछूतों की एक सभा में उन्होंने कहा था कि यह सत्ताधारी लोग मुझ पर दबाव डालते हैं, तो मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा और शूद्र (पिछड़े वर्ग) और अतिशूद्र (अछूतों) के क्रांति संग्राम के लिए काम करूंगा। शाहूजी के इस त्याग-वचन और सामाजिक निष्ठा से लोगों में बदलाव की एक नई चेतना जागृत हो गई थी।

दलित-पिछड़ों के लिए आजीवन संघर्ष और सहयोग करने वाले शाहूजी को समाज और सत्ता से भी टकराना पड़ता था। फिर भी वे अपने उद्देश्य में अडिग रहे। 6 मई 1922 ई. का दिन लोगों को मर्माहत कर गया, जब शाहूजी महाराज का निधन हुआ। देश का यह अनोखा समाज-हितैषी शासक चल बसा। उनके निधन से सारी जनता शोक मग्न हो गई। अपनी शोक संवेदना में लोगों ने कहा कि शाहूजी महाराज ने दलितों और दीन-हीनों की सहायता स्वयं अपने को संकट में डालकर की। ’’जस्टिस’’ पत्र ने लिखा- शाहू जी मनुष्यों में राजा थे और राजाओं में मनुष्य। लंदन से आंबेडकर ने लिखा – “शाहूजी के निधन से मुझे बड़ा दुःख हुआ। इनके निधन से मेरा एक महान उपकारी संरक्षक तथा दलितों का मसीहा चला गया।”

आंबेडकर के साथ चन्दापुरी

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी) संघ के नेता त्याग मूर्ति आर.एल. चन्दापुरी बिहार और देशभर में ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की संख्या देश में 52 प्रतिशत है। इन पिछड़ी जातियों में स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत कम लोगों को अपने समाज के बारे में चिंता थी। ब्राह्मणों ने उन्हें हमेशा सत्ता से दूर ही रखा। पिछड़ी जातियों के कुछ गिने-चुने लोगों को इस ब्राह्मण-व्यवस्था की गुलामी का एहसास था, उनमें त्यागमूर्ति चन्दापुरी भी एक हैं।

चन्दापुरी जी फुले, आंबेडकर और पेरियार के कार्यों के प्रशंसक रहे हैं।

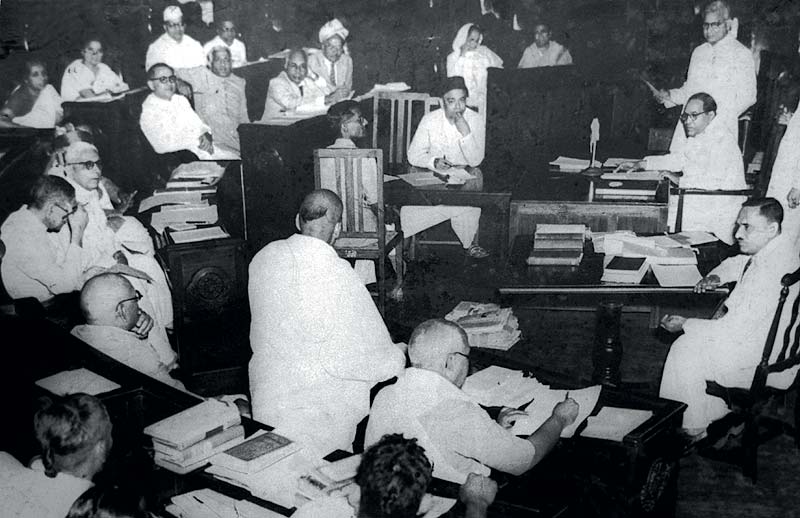

जब स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान लिखा जा रहा था, और उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर थे, तो चन्दापुरी ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सुविधा के लिए उनसे भेंट की।

24 सितंबर 1932 को गांधी और आंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। उस समझौते में अनुसूचित जाति/जनजातियों को आरक्षण मिला। परंतु पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिला। आंबेडकर जानते थे कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिला। वे यह भी जानते थे कि पिछड़ी जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति काफी दयनीय है। परंतु, तब इन पिछड़ी जातियों के लिए प्रबल वकालत करने वालों की कमी थी।

चन्दापुरी अपने कुछ मित्रों के साथ मार्च 1948 में दिल्ली में आंबेडकर से मिले और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण तथा कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बातचीत की।

आंबेडकर को खुशी हुई कि पिछड़ी जातियों के किसी प्रतिनिधि ने तो पिछड़े वर्ग के हितों के लिए आवाज उठाई है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि, “अब तक मैंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो कुछ भी संभव था, किया है। अब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी करूंगा। उनकी दशा भी खराब है।”

चन्दापुरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘भारत में ब्राह्मण राज और पिछड़ा वर्ग आन्दोलन’ में इन विषयों का जिक्र करते हुए लिखा है कि, “डाॅ. आंबेडकर ने दलितों, जनजातियों तथा अन्य पिछडी़ जातियों के विशेष हित में संविधान में कई धाराओं का समावेश किया है। उन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों की सुविधाओं के लिए भारतीय संविधान की धारा-340 का समावेश कर संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान के प्रति अपनी समर्पित भावना का प्रदर्शन किया।”

उक्त भेंट में ही चन्दापुरी ने आंबेडकर को बिहार आने का निमंत्रण दिया। आंबेडकर ने चन्दापुरी को बिहार आने का वचन दे दिया। 1948 में आंबेडकर प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के चलते बिहार नहीं जा सके। विधि मंत्री से इस्तीफा देने के बाद वे 1951 में पटना गए।

6 नवंबर 1951 को पिछड़ा वर्ग संघ एवं शोषित जन संघ के संयुक्त प्रयास से यह सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में हुआ। शायद आजादी के बाद यह पहली सभा थी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग एक मंच पर थे। सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. आंबेडकर थे। स्वागताध्यक्ष थे- पिछड़ा वर्ग संघ के नेता आर.एल. चन्दापुरी। सभापतित्व की जिम्मेदारी बिहार विधानसभा के विरोधी नेता अमीन अहमद (पूर्व आईसीएस) ने निभाई। स्वागताध्यक्ष चन्दापुरी ने डॉ. आंबेडकर और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब गरीब दलितों एवं शोषितों के मसीहा हैं। उन्हाेंने दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। आंबेडकर को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो बिजली काट दी गई। बाबा साहब उठे, तो ईंट-पत्थर चले लगे। चन्दापुरी ने आंबेडकर को बचा लिया, लेकिन चन्दापुरी की आंख पर पत्थर लगने से खून बहने लगा।

आंबेडकर ने अपने भाषण में कहा- ‘’मुझे खुशी इस बात की है कि महात्मा बुद्ध की पवित्र भूमि में सामाजिक क्रांति का बीज फिर से अंकुरित हो गया है। यही वह स्थान है, जहां से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैला था। देश के शोषितों संगठित हो जाओ ओर आगे बढ़ो। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के कारण शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। हिंदुओं की वर्तमान सड़ी-गली सामाजिक व्यवस्था कामूलोच्छेद कर जब तक नए समाज का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक समाज के पिछड़े वर्ग के लोगाें, पीड़ितों, दलितों तथा आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सकता है। आज हमें परमुखोपेक्षी न होकर अपनी शक्ति पहचाननी है और समाज में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाकर देश की राजनीति एवं शासन संबंधी कार्यों में भाग लेना है। मुट्ठीभरलोगों द्वारा परिगणित जाति के लोगों को उनके पैरों के तले दबे रहने का जमाना लद चुका है।”

उन्होंने आगे कहा कि “भारतीय संविधान में समस्त भारतीयों’ को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है कि अब हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश में हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों और शूद्रों की संख्या 90 प्रतिशत है। देश की शासन सत्ता अब हम अपने हाथ में लेंगे। जिस प्रकार विदेशों में सामाजिक अत्याचार का विरोध किया गया। उसी प्रकार हमें भी अपनी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था कामूलोच्छेद कर देश का नवनिर्माण करना है। इसके लिए शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष के लिए आगे बढ़ो; कायर बराबर मरता है, परंतु वीर पुरुष कभी नहीं मरता। क्योंकि, वह मरकर भी जीवित रहता है। उन्होंने चंदापुरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश का भविष्य ऐसे निर्भिक नौजवानों पर निर्भर करता है, इसलिए अपना उत्तरदायित्व समझते हुए सभी नौजवानों को आगे आना होगा।”

देश की वर्तमान राजनीति पर टिप्पणी करते हुए डाॅ. आंबेडकर ने कहा कि “प्रजातंत्र हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का ही महत्व था। लेकिन, सामंतवादियों ने अपनी सत्ता जमाने और प्रजातंत्र का सर्वनाश करने के लिए मनु से सामाजिक व्यवस्था कराई। आपको मत देने का अधिकार पहली बार मिला है।

इसलिए, ऐसे मौके पर आपको अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए अपने हितैषियों और अपने साथ अपने बीच के ही लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और संसद में भेजना है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों और मारवाड़ियों के पैसे से चलती हैं। वे आपको पैसे क्यों देंगे? आपको यदि उठना है, तो आपको अपने बलबूते पर उठना होगा। हमारे लोग आज हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। शायद वे इस शताब्दी के अंत तक समझेंगे। हिंदुओं ने तो हमारे साथ अन्याय किया है, उसे हम भूल नहीं सकते। हमें अपने शोषणों के लिए उनसे प्रतिशोध नहीं लेना है। लेकिन हां, हम अपने भविष्य के लिए उन पर विश्वास नहीं कर सकते। जिस वृक्ष को हम लगा रहे हैं। उस वृक्ष की छांव में हम उन सवर्णों को भी रखेंगे, जिन्होंने हमें अपने वृक्ष की छांव से बराबर बाहर रखा है।”

पटना के अंजुमन इस्लामिया हाॅल में पिछड़ा वर्ग संघ और शोषितसंघ के प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि, “युवकों को अत्याचार और शोषण के खिलाफ, स्वयं संघर्ष करना होगा। आज से सामाजिक न्याय की मशाल जल चुकी है। प्रत्येक युवक और युवती नई सामाजिक क्रांति का प्रकाश स्तंभ है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि नए समाज और भारत का तुम्हें नवनिर्माण करना है। क्योंकि, तुम्हारे लिए कोई दूसरा नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं करेगा।”

एक ऐतिहासिक असफलता

डॉ. बी.आर. आंबेडकर देश के दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को एक ही सफ में शामिल कर (जिनकी संख्या 90 प्रतिशत है) एक राजनीतिक शक्ति खड़ी करना चाहते थे। 1941 में कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना ने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर से चर्चा करनी शुरू की। 1947 के प्रारंभ में मुस्लिम लीग की बैठक मद्रास में हुई थी। जिसमें आंबेडकर और पेरियार भी शामिल हुए थे। सभी नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक व्यस्तता के चलते यह चर्चा आगे बढ़ नहीं सकी।

आजादी के बाद 1952 में भारत का प्रथम आम चुनाव होना था। डाॅ. आंबेडकर की इच्छा थी कि दलितों और पिछड़ों की संयुक्त शक्ति के बल पर चुनाव लड़ा जाए। इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ तथा अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के लिए विलय की पहल की थी। चन्दापुरी ने इस पहल को वास्तविकता में बदलने की कोशिश की, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। इसका मुख्य कारण था- अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष डाॅ. पंजाब राव देशमुख का नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होना।

पिछड़ा वर्ग आंदोलन को कमजोर करने के लिए बिहार में भी उस समय कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने सरकार में शामिल कर लिया। 1951 में विधि मंत्री के पद से त्याग-पत्र देने के बाद डाॅ. आंबेडकर दलितों, पिछड़ों आदिवासी एंव अल्पसंख्यकों के सामूहिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदलना चाहते थे; जिसकी संख्या वे 90 प्रतिशत (85 प्रतिशत नहीं) हमेशा बताते थे। 1952 के प्रथम आम चुनाव में डॉ. आंबेडकर की योजना को सफलता नहीं मिली। डाॅ. राममनोहर लोहिया ने चन्दापुरी को लिखे अपने एक पत्र में लिखा था कि- “यदि उस समय डाॅ. आंबेडकर की योजना सफल हो गई होती, तो निश्चित रूप से पिछड़ों के हित में यह राजनीति प्रभावकारी रूप से परिवर्तित हो गई होती।”

आंबेडकर और अन्य शूद्र जातियां

आंबेडकर देश की विभिन्न समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण रखते थे। जिन विषयों पर उनकी अधिक दिलचस्पी थी, उसमें जाति और समाज ही मुख्य रूप से शामिल थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चार वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद। शूद्र यानी पिछड़े वर्ग के लोग अंतिम स्थान में हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वर्ण-व्यवस्था से बाहर के लोग हैं।

1946 में लिखी गई पुस्तक- ‘‘शूद्र पहले कौन थे’’ को आंबेडकर ने आधुनिक भारत के महानतम शूद्र नेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को सादर समर्पित किया है- ‘‘शूद्र पहले कौन थे’’ नामक पुस्तक की प्रस्तावना में आंबेडकर ने लिखा है- ‘‘वर्ण-व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति भी है। बिना किसी वैधानिक अड़चन के धार्मिक स्वीकृति के चलते वर्ण-व्यवस्था की काफी उन्नति हुई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हिंदू समाज में शूद्रों और अछूतों की यथास्थिति में होना। ब्राह्मणों के षड्यंत्र के वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश करना है। यह किसी ब्राह्मण विद्वान में साहस नहीं है।”

उन्होंने लिखा है- “यह जगजाहिर है कि इस देश में गैर-ब्राहम्ण आंदोलन चल रहा है, जो शूद्रों का राजनीतिक आंदोलन है। यह भी सर्वविदितहै कि मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं। यह पुस्तक अज्ञानी और गैर जानकारी वाले शूद्रों के लिए लिखी गई है, जो नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं?”

अंत में उन्होंने लिखा है कि, “इस घृणित चातुर्वर्णव्यवस्था को जीवित रखने में ज्यादातर शूद्र ही सहायक हुए हैं, जो उनकी अवनति का प्राथमिक कारण है। और इस चातुर्वर्णको सिर्फ शूद्र ही नष्ट कर सकते हैं। यह समझना आसान होगा, मैंने क्यों शिक्षित करने और उसके फलस्वरूप शूद्रों को ऐसे पवित्र कार्यों के लिए पूरे तौर से तैयार करना जरूरी समझा, जो अन्य सभी विचारों को महत्ता दे।”

‘कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?’ (डब्ल्यू एंड एस वॉल्यूम-9, पृष्ठ-215) में उन्होंने लिखा है, ‘‘ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण निम्न वर्गों (शूद्रों और अछूतों) का चिरकालिक दुश्मन है, जो हिंदू जनसंख्या का 80 प्रतिशत हैं। भारत के निम्न वर्गों का साधारण आदमी जो गिरा हुआ है, पदावनत है। आशा और महत्वाकांक्षा से रहित है। यह सब ब्राह्मण और उनके दर्शन के कारण हुआ है। ब्राहम्णवादी दर्शन के 6 प्रधान बिंदु हैं। 1. विभिन्न वर्गों में क्रमिक असमानता। 2. शूद्रों एवं अछूतों का पूर्ण निशस्त्रीकरण। 3. शूद्रों और अछूतों की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध। 4. शूद्रों एवं अछूतों के लिए सत्ता और अधिकार का प्रतिबंध। 5. संपत्ति अर्जित करने में शूद्रों एवं अछूतों का प्रतिबंध। 6. महिलाओं का शोषण एवं दमन।

असमानता ब्राह्मणवाद का सरकारी सिद्धान्त है। बाबा साहब ने उसी पुस्तक (गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया?) में लिखा है कि, “अपने पूर्वजों की रचित मनगढ़ंत बातों पर ब्राह्मण का विश्वास आज भी अटूट है, अटल है; वे आज भी अपने आपको हिंदू समाज में ऊंचा और पृथक होने का दावा करते हैं, वास्तव में एक ओर ब्राहम्ण और दूसरी ओर शूद्रों और दलितों को खड़ा कर दिया जाए, तो दोनों एक-दूसरे के लिए विदेशी होंगे। (डब्ल्यू एंड एस वॉल्यूम-9, पृष्ठ-215) ‘अलगाव की समस्या’ नामक लेख में उन्होंने शूद्र की स्थिति पर भी चर्चा की है। ( उन्होंने बताया है कि मनु के अनुसार, शूद्रों का धर्म है- ‘तीनों वर्णों (ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य) की सेवा करना।’

आंबेडकर ने जो लिखा है- ‘‘इससे स्पष्ट है कि इन तीन वर्गों में स्वभाविक मैत्री है।’’ उन्होंने आगे लिखा है कि, ‘‘यह शूद्र है, जो हिंदू समाज में अछूतों के आक्रमण को रोकने के लिए ब्राह्मणों के पुलिस बल के रूप में कार्य करता है।’’

बाबा साहेब का इस्तीफा

बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू कोड बिल जिस रूप में है, उसी रूप में पास हो जाए। नेहरू ने बाबा साहब को आश्वासन दिया था, परन्तु नेहरू सदन के बाहर बिल के पक्ष में कभी-कभी बोलते थे, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते थे।

आंबेडकर चूंकि अपने खास मकसद के लिए मंत्रिमंडल में थे। मकसद पूरा होता नहीं देख, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। वे चाहते थे कि संसद में अपने त्याग-पत्र को पढ़ें, लेकिन उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। उन्हाेंने 11 पेज के त्याग-पत्र को प्रेस में दे दिया। नेहरू को डर था कि वे अन्य पिछड़े वर्ग के नेता न बन जाएं। 10 अक्टूबर 1951 को 11 पेज के त्याग-पत्र में उन्होंने जो लिखा वह [डब्ल्यू एंड एस वॉल्यूम-14, (2)] में उपलब्ध है। उन्होंने अपने इस्तीफे के कई कारण बताए। उनमें महत्वपूर्ण है- ‘पिछड़े वर्ग के लिए आयोग न होना।’

उन्होंने त्यागपत्र में लिखा- “मैं अन्य बातों से भी सरकार से क्षुब्ध हूं। यह सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के प्रति किए जा रहे व्यवहार से संबंधित है। मुझे काफी दुःख है कि संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुरक्षा नहीं है। पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए (संविधान की धारा-340) राष्ट्रपति के सिफारिश के आधार पर सरकार को पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन करना था। संविधान को लागू हुए एक साल बीत गया, लेकिन सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कोई आयोग गठन करने के बारे में अब तक नहीं सोचा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में एक स्थान में लिखा है कि यह कहा जा सकता है कि मेरा त्याग-पत्र समझ से बाहर है। यदि मैं सरकार की विदेश नीति तथा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के साथ सरकारी व्यवहार से असंतुष्ट था, तो मुझे बहुत पहले यह पद छोड़ देना चाहिए था। यह आरोप सही है, परन्तु मैं विभिन्न कार्यों में व्यस्त था। पहले तो संविधान निर्माण में और 26 जनवरी 1950 के बाद जनप्रतिनिधि विधेयक आदि पर ध्यान केंद्रित था। विदेशी मामलों में भी उपस्थित होने का समय बहुत कम मिला था। इसलिए, अपूर्ण कार्यों को छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा।”

(कॉपी संपादन : सिद्धार्थ/एफपी डेस्क/प्रेम बरेलवी)

[परिवर्धित : 11. 2. 2019 : 10 PM]

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया