हीरा डोम को कविता एक मुक्तभोगी की नजर से आम दलितों की स्थिति पर की गई टिप्पणी है। सितंबर १९१४ में आचारर्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पटना के हीरा डोम की एक कविता ‘अछूत की शिकायत’ अपनी पत्रिका ‘सरस्वती’ में प्रकाशित की। भोजपुरी में लिखी गई यह कविता ‘सरस्वती’ में प्रकाशित होने वाली संभवत: पहली और एकमात्र भोजपुरी कविता थी। कविता के अपने गुण से अलग तत्कालीन स्थितियों में इस कविता का दलित विमर्श के लिहाज से समाजशास्त्रीय महत्व भी है। कविता दलित विमर्श में हस्तक्षेप करती है। एक छोटी सी कविता में हीरा डोम ने दलित प्रश्र पर उन दिनों के लगभग सभी रुझानों के प्रति अपनी सगता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। एक दलित की दुख क्लोश की अवस्थिति और उसके प्रति आंख मूंद लेने के लिए ईश्वर को कोसते हुए यह कविता धर्मांतरण के विकल्प पर विचार करती है। लेकिन शीघ्र ही उसे खारिज भी कर देती है। यहां चुनने की स्वतंत्रता का संकेत है और इस स्वतंत्रता का प्रयोग भी। धर्मातरण को खारिज करने का कारण एक दलित का आत्मसम्मान है (कैसे मुंहवा देखाइबि)। एक ऐसे समुदाय में, जिसकी इज्जत और जिसके आत्मसम्मान को हमेशा पैसे तले रौंदा गया, उन्हें कभी कोई स्वीकृति नहीं दी गई और यह मानकार चला गया कि उनमें ये गुण होते ही नहीं। आत्मसम्मान की उपस्थिति ही प्रतिकार है। दलित वर्ग के संदर्भ में आत्मसम्मान और प्रतिकार लगभग समानार्थक शब्द हैं।

धर्मांतरण के इस विकल्प को खारिज कर देने का हय मतलब नहीं कि कवि अपने ईश्वर से खुश हैं। अगली ही पंक्तियों में प्रहलाद को ग्राह के मुंह में गजराज को दुर्योधन के भाई से द्रौपदी को बचाने वाले रावण को मारने और विभीषण को पालने वाले कानी उंगली पर पहाड़ उठाने वाले अतीत के ईश्वर को अब के सोए बहरे और डोम (को छूने) से डरे ईश्वर के बरक्स खड़ा करता है। डोम से डरा ईश्वर अपने आमें एक बहुअर्थी बिंब है। क्या ईश्वर भी पूर्वाग्रहग्रस्त होता है? वह तो संस्कार और विकार से पूरे है. (सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दलितों को ईश्वर के स्पर्श की जरुरत है, बल्कि उसके उलट) दलितों को स्पर्श के जरिए आज के पारलौकिक और लौकिक ईश्वरों को परखना है। सचमुख् वह ईश्वर है भी या नहीं? वेदांत के निर्विकार ईश्वर को स्पर्श की लोकायत कसौटी पर कसना है। (दरअसल दलितों की कई दंतकथाओं में ऐसी परीक्षाओं का सांकेतिक वर्णन मिलता है। राजगीर की बनगंगा से संबंधित दुसाधों की एक लोककथा में एक दुसाध कन्या द्वारा ब्राह्मण देवता की परीक्षा लेने का वर्णन है। ऐसे मामलों में चरम स्थितियों का ही उदाहरण दिया जाता है और इस कथा में भी कुछ ऐसा ही उदाहरण है। सचमुच के ब्राह्मण देवता के लिए क्या गंगा और क्या गड्ढ़ा?) अब के शब्द के जरिए कवि प्रश्र की समकालीनता को रेखांकित करता है।

फिर यह दलित कवि हाकिमों और जमींदारों के सुख संसार के रु ब रु एक दलित श्रमिक की मजदूरी, बेगारी जैसी समस्याओं की चर्चा करता है और ब्रिटिश सरकार से फरियाद करने की बात भी करता है।

प्राय: दलितों को अपराधियों और लपटों के रुप में पेश किया जाता है। उनके श्रम को निम्र श्रेणी को गंदा और बिनौना माना जाता है। जवाब में कविता के अगले अंश में हीरा डोम अन्य जातियों के कर्म के नकारात्मक पक्ष को उजागर करते हुए श्रम की मर्यादा का गौरव गान करता है। ब्राह्मणों के भीख मांगने, ठाकुरों के लाठी चलाने बनियों के डंडी मारने, अहीरो के गाय चुराने, भांटो के कवित जोडऩे, पगड़ी बाँध कोर्ट कचहरी करने की जगह अपने पसीने से पैसा कमाने और मिल बांट के खाने का गुणगान करता है। अंत में मनुष्य-मनुष्य के बीच विभेद को खारिज करते हुए हीरा डोम कहते हैं। एक ही हाड़ मांस की देह हमारी भी है और ब्राह्मण की भी। फिर भी ब्राह्मण पूजा जाता है सारे इलाके में उसकी यजमानी है, लेकिन हमें तो कुंए के नजदीक भी जाने नहीं दिया जाता, पांक से भर-भर कर पानी पीते है हम। लाठी से पीट-पीट कर हमारा हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों?

हीरा डोम की इस कविता में हम बिहार के दलितों को तत्कालीन मनोदशा की लाक्षणिक अभिव्यक्ति पाते हैं और दलित आंदोलन के भावी विकास की संभावित दिशा भी। बहिष्कृतों के स्पर्श के भय से डरे आज के ईश्वर को स्पर्श के जरिए स्वर्ग से बहिष्कृत करना था। उसे कुंओं से पानी लेने के अधिकार के लिए और अपने ऊपर होने वाले शारीरिक जोर जुल्म के खिलाफ लडऩा था। उसे बेगारी और मजदूरी के सवाल पर हाकिमों और जमींदारों से लोहा लेना था उसे अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान स्थापित करना था, और सर्वोपरि श्रम की मर्यादा बुलंद रखनी थी।

(‘स्वर्ग पर धावा, बिहार में दलित आंदोलन , प्रसन्न कुमार चौधरी व श्रीकांत, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, २००५ से साभार)

(फारवर्ड प्रेस के नवम्बर 2014 अंक में प्रकाशित)

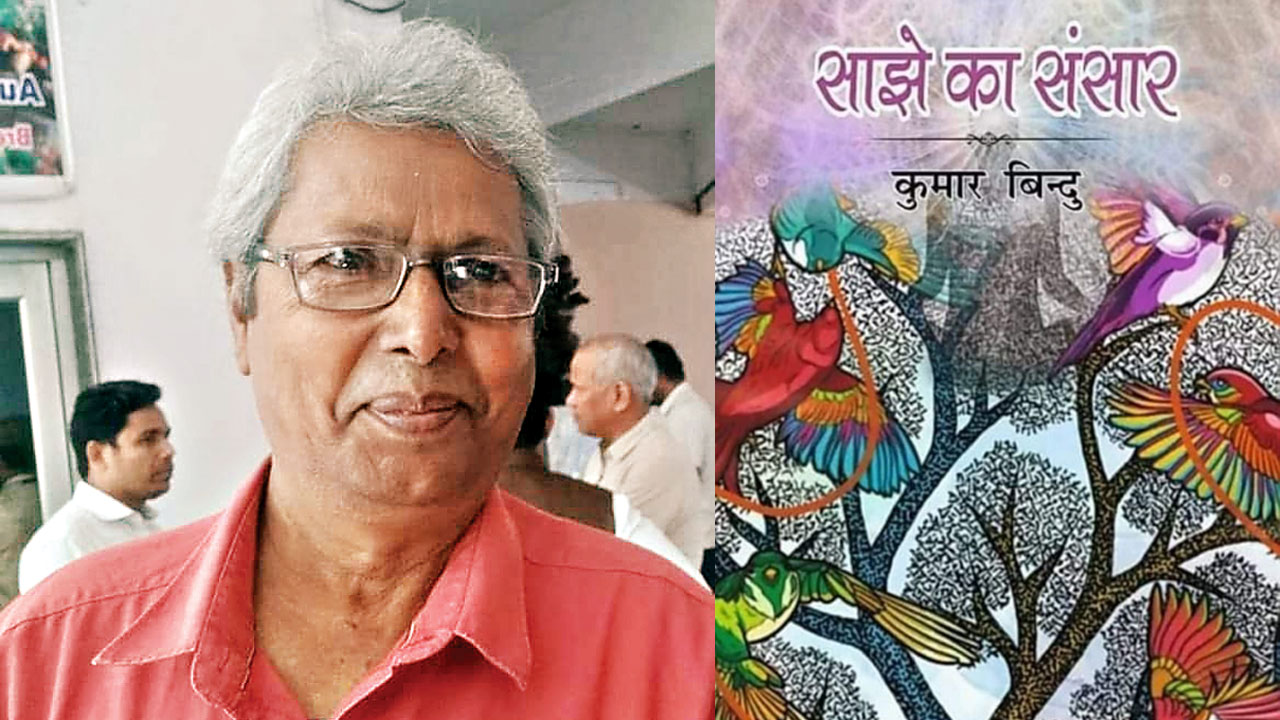

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया