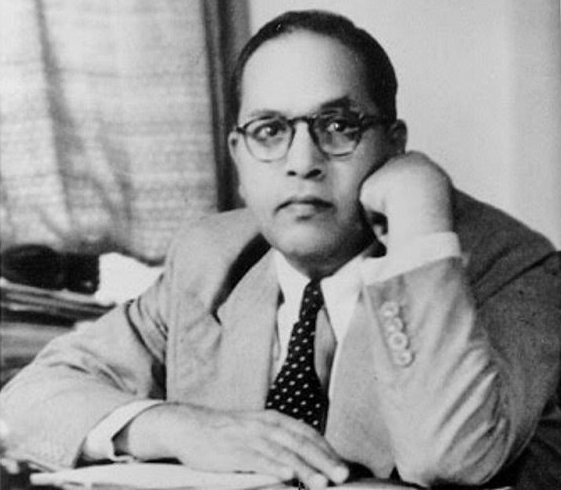

मनुस्मृति दहन दिवस : 25 दिसंबर 1927

सन् 1927 के 25 दिसंबर को, जब पूरी दुनिया, शांति और मुक्ति के दूत का जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन डॉ. आंबेडकर ने उस पुस्तक के दहन का नेतृत्व किया जो भारत में दासता को औचित्यपूर्ण ठहराती थी. आज, भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब ब्राह्मणवाद अपना सिर उठा रहा है, हमें मार्गदर्शन के लिए आंबेडकर की ओर देखना होगा क्योंकि उन्होंने भारत को जाति और वर्ग मुक्त, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र बनाने के लिए लम्बा और कठिन संघर्ष किया था.

आंबेडकर शुरू से ही हिन्दू धर्म के कटु आलोचक थे. दिनांक 9 मई 1916 को प्रस्तुत अपने पहले शोधप्रबंध, “भारत में जाति प्रथा: संरचना, उत्पत्ति और विकास” में आंबेडकर ने जाति की संस्था और उसकी जड़ की गंभीर विवेचना की थी. मनु ने अमानवीय जाति प्रथा को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने और उसे दार्शनिक आधार देने के लिए जो तर्क दिए थे, उनकी विवेचना करते हुए उन्होंने लिखा:

“हर देश में उसके विधि-निर्माता होते हैं, जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके. यही विधि-निर्माता कानून और नैतिकता की प्रतिस्थापना करते हैं. भारत में विधि-निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है, तो वह एक ढीठ व्यक्ति रहा होगा. यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की तो मैं कहता हूं कि वह दुःसाहसी व्यक्ति था और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्थ किया, वह वर्तमान-काल की मानवता से भिन्न थी. यह अकल्पनीय है कि जाति-विधान की संरचना की गई. यह कहना कोई अतिश्योक्ति न होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसातल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया. यदि वह क्रूर न होता, जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता, जो उसकी ‘व्यवस्था’ में साफ झलकता है.

“मैं मनु के विषय में कठोर लगता हूं, परंतु यह निश्चित है कि मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसका भूत उतार सकूं. वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा. एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और न वह ऐसा कर सकता था. जातिप्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी. वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से हिंदू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता. प्रचलित जातिप्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति-धर्म का प्रचार किया. जातिप्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता. तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति-संरचना की. मैंने मनु के विषय में जो कहा है, मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहता, सिवाय यह कहने के कि वैचारिक दृष्टि से यह गलत और इरादतन दुर्भावनापूर्ण है.”

आंबेडकर यह अच्छी तरह से समझते थे कि वैदिक ग्रन्थ, मनुष्यों के बीच के रिश्तों और उनके परस्पर संव्यवहार को ब्राह्मणवादी वर्चस्व से प्रेरित पदक्रम से निर्धारित करते हैं. मनुस्मृति, दासता के इस सिद्धांत को संहिताबद्ध कर उसे कानूनी जामा पहनाती है. अतः मनुस्मृति दहन केवल एक प्रतीकात्मक कदम न होकर, दासता के विरुद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनैतिक उद्घोष है.

आंबेडकर ने यह साबित किया कि भारतीयों की मनोवौज्ञानिक दासता को मजबूती देने में धार्मिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है. मनुस्मृति के जरिये ‘अछूतों’ के मन में यह बिठा दिया गया कि उनकी भलाई इसी में है कि वे इस धार्मिक कोड का सख्ती से पालन करें और यह भी कि इससे उन्हें अगले जन्म में बेहतर सामाजिक दर्जा मिलेगा.

सन् 1920 के दशक के क्रांतिकारी आंबेडकर

सन् 1920 के दशक में दलित आंदोलन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया. महाराष्ट्र में लोग जाग उठे, विशेषकर जाति के नाम पर हिंसा और अछूत प्रथा के विरूद्ध. सन् 1910 के दशक में आंबेडकर की विचारधारा और उनकी सोच आकार ले रही थी. यह इससे स्पष्ट है कि उन्होंने दासता की प्रणालीगत प्रणाली के रूप में जाति की गहन विवेचना की. ये दोनों दशक आंबेडकर के जीवन का महत्वपूर्ण काल थे. सन् 1916 से लेकर सन् 1927 तक के 12 वर्षों में आंबेडकर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए. हम यह कह सकते हैं कि 1910 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर सन् 1920 के दशक के पूर्वार्ध तक उन्होंने हिन्दू धर्म के भीतर समानता की तलाश की. सन् 1927 आते-आते तक उन्होंने यह प्रयास बंद कर दिया क्योंकि उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में अछूतों की मुक्ति की कोई संभावना नहीं है. उन्हें यह अहसास हो गया कि चतुर्वर्ण की व्यवस्था को हिन्दू धर्म के दर्शन और सिद्धांत से अलग करके नहीं देखा जा सकता. उनकी यह मान्यता बन गई कि हर मनुष्य का लक्ष्य उसकी बुद्धि को जागृत करना होना चाहिए और किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य को उसके इस अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए.

आंबेडकर के पूर्व के जाति-विरोधी आंदोलन को समझना भी महत्वपूर्ण है. 19वीं सदी के मध्य में जोतिराव फुले के सत्यशोधक समाज के उदय के साथ दलित बहुजन आंदोलन और लेखन ने एक ठोस स्वरूप अख्तियार किया. जोतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई अछूतों के लिए पाठशाला स्थापित करने वाले पहले भारतीय बने. उनके द्वारा प्रकाशित ‘दीनबंधु’ पहली जाति विरोधी पत्रिका थी और शायद पहली बहुजन पत्रिका भी. इस पत्रिका से प्रभावित होकर सन् 1888 में गोपाल बाबू वलंगकर नाम के एक सेवानिवृत्त सिपाही ने ‘विट्ठल विध्वसंक’ नामक अखबार शुरू किया (झेलियेट, 2004: 42-44). वे अखबार शुरू करने वाले देश के पहले अछूत व्यक्ति थे. वलंगकर ने अछूत प्रथा के बदनुमा दाग को मिटाने का प्रयास किया और हिन्दुओं को यह अहसास दिलाने की कोशिश की कि उनका व्यवहार निहायत अमानवीय है (कीर, 1954:4).

सन् 1920 के दशक में बाबासाहेब ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए. उन्होंने ‘मूकनायक‘ नामक एक पाक्षिक का प्रकाशन शुरू किया और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की. ‘मूकनायक‘ में लिखते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक विभाजनों की अहंकारपूर्वक अवहेलना कर राष्ट्रवादी चेतना का विकास नहीं किया जा सकता. मूकनायक के 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित प्रथम अंक के संपादकीय में उन्होंने लिखाः

“…हिन्दुओं में व्याप्त असमानता और कहीं नहीं है और वह अत्यंत घृणास्पद है. हिन्दुओं के बीच परस्पर व्यवहार असमानता पर आधारित है और यह हिन्दू धर्म के चरित्र के अनुरूप नहीं है. यह स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म में जो जातियां हैं वे ऊँच-नीच के भाव से प्रेरित हैं. हिन्दू समाज एक बहुमंजिला मीनार की तरह है जिसमें न तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई द्वार. नीचे की किसी मंजिल पर जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, कभी अपने से ऊपर की मंजिल में प्रवेश नहीं कर सकता और उसी तरह, ऊपर की मंजिल पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को वहां से निकाला नहीं जा सकता भले ही वह कितना ही अयोग्य क्यों न हो.”

इस तरह ‘मूकनायक’ ने जाति व्यवस्था की परिधि के भीतर अछूतों की व्यथा और यंत्रणा को सामने लाने का कठिन कार्य शुरू किया. बाबासाहेब ने 6 मार्च 1924 को बंबई में अछूतों के उत्थान के लिए एक सामाजिक आंदोलन प्रारंभ करने के विषय पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई. इसका उद्देश्य था अछूतों की समस्याओं का निवारण और उनकी शिकायतों को सरकार के सामने रखने के लिए एक केन्द्रीय संस्था का निर्माण. इस तरह 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा अस्तित्व में आई जिसका ध्येय वाक्य था “शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो”. यह संस्था लोगों को संगठित और लामबंद करने का माध्यम बन गई. यह दमित वर्गों को समानता दिलवाने के लिए एक नए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आंदोलन की शुरूआत थी.

ब्राम्हणवादी और जातिवादी शक्तियों का सुदृढ़ीकरण

इस घटनाक्रम के समानांतर ब्राम्हणवादी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया भी चल रही थी जिसका प्रतिबिंब राष्ट्रवादी आंदोलन में देखा जा सकता था. हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस सृदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे.

सन् 1915 में मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय और विनायक दामोदर सावरकर ने हिन्दू महासभा की स्थापना की. सन् 1920 के दशक में हिन्दू महासभा बालकृष्ण शिवराम मुंजे के प्रभाव में आ गई. सावरकर के नेतृत्व में महासभा ने जन्म-आधारित शुद्धता और उच्चता की ब्राम्हणवादी धारणा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. अपनी पुस्तक ‘एसेंशियल्स ऑफ़ हिन्दुइज्म‘ में सावरकर ने हिन्दू धर्म की विभिन्न जातियों और पंथों को ईसाईयों और मुसलमानों के खिलाफ लामबंद करने का प्रयास किया. वे लिखते हैं “केवल वही व्यक्ति भारतीय हो सकता है जिसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों ब्रिटिश भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर हों. हिन्दुत्व के अनिवार्य तत्व हैं- एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति” (सावरकर, 1924: 43-44). इस तरह जाति आधारित दासता के मुद्दे को अछूता छोड़ दिया गया और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि सभी हिन्दू एक राष्ट्र हैं. जाहिर है कि यह धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के खिलाफ था.

हिन्दू महासभा के एक सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार ने सभा को छोड़कर 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना की. हिन्दू महासभा के विपरीत, आरएसएस ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी और अपना ध्यान सांस्कृतिक हिन्दू राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रवाद पर केन्द्रित किया. यद्यपि हिन्दू महासभा और आरएसएस की विचारधाराओं में कोई विशेष अंतर नहीं था तथापि आरएसएस ने पूरे देश में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से अपनी जड़ें जमा लीं और द्विजों की पवित्रता की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया. शुरूआत में संघ का जोर हिन्दू संस्कृति पर आधारित चरित्र निर्माण पर था जिसका अंतिम लक्ष्य हिन्दू समुदाय को एक सूत्र में बांधकर हिन्दू राष्ट्र का निर्माण करना था.

आंबेडकर इस सामाजिक-सांस्कृतिक व राजनैतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने अछूतों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार पर जोर देना शुरू कर दिया. एक जनवरी 1927 को बाबासाहब ने भीमा कोरेगांव में स्थित विजय स्तभ की यात्रा की और वहां सन् 1818 में हुए युद्ध की याद में एक समारोह आयोजित किया. अंग्रेजों ने इस स्तंभ का निर्माण अपनी विजय के प्रतीक के रूप में किया था. आंबेडकर ने इसे ब्राह्मणवादी पेशवा राज के खिलाफ महारों की विजय के प्रतीक में बदल दिया. पेशवा, दलितों को प्रताड़ित करते थे इसलिए महार उनके खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल हुए. आंबेडकर ने दलितों को इन अछूत सिपाहियों के शौर्य की याद दिलाते हुए उनमें जातिप्रथा की दासता के विरूद्ध लड़ने का साहस पैदा करने का प्रयास किया.

आंबेडकर के इस मिशन में महाड़ आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. महाड़ में स्थित एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के दलितों के अधिकार की मांग करते हुए आंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाड़ या चावदार तालाब सत्याग्रह शुरू किया. ऊँची जातियों के कई व्यक्तियों ने आंबेडकर के इस आंदोलन का समर्थन किया. महाड़ नगरपालिका के अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ टिपणिस ने यह घोषणा की कि नगर के सभी सार्वजनिक स्थल अछूतों के लिए खुले हैं. उन्होंने आंबेडकर को महाड़ में बैठक के लिए आमंत्रित किया. बैठक के बाद सत्याग्रही चावदार तालाब पहुंचे जहां आंबेडकर के साथ हजारों अन्य अछूतों ने तालाब का पानी पीया.

बाबासाहब ने वहां मौजूद दलित महिलाओं से यह अपील की कि वे अपनी दासता के सभी प्रतीक त्याग दें. दलित महिलाओं ने ऊंची जाति की महिलाओं की तरह साड़ियाँ पहननी शुरू कर दीं. परन्तु जल्दी ही, हिन्दुओं और दलितों के बीच हिंसक मुठभेड़ हो गई. इसका पीछे थी यह अफवाह कि आंबेडकर और उनके अनुयायी नगर के एक हिन्दू मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं. इस बीच, सार्वजनिक जल स्त्रोतों से पानी पीने के अधिकार को लेकर संघर्ष चलता रहा.

इसी साल, 26-27 दिसंबर को आंबेडकर ने महाड़ में एक और सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया. ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ इस आधार पर मुकदमा दायर कर दिया था कि चवदार तालाब सार्वजनिक सम्पति नहीं है और आन्दोलन समाप्त हो गया था. इसके बाद भी, आंबेडकर ने एक बार फिर महाड़ जाना तय किया. महाड़ के हिन्दुओं ने सड़क मार्ग बंद कर दिया और नतीजे में आंबेडकर को समुद्र के रास्ते वहां पहुंचना पड़ा. इस पृष्ठभूमि में, आंबेडकर के पथप्रदर्शन में मनुस्मृति का दहन करने की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया था:

“हिन्दू विधि निर्माता मनु के नाम पर जिन नियमों की घोषणा की गयी है और जो हिन्दुओं की धर्म संहिता मानी जाने वाली मनुस्मृति का भाग हैं; वे नियम नीची जातियों के व्यक्तियों के लिए अपमानजनक हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए और उनका दमन करने के लिए बनाये गए हैं. इन नियमों की सभ्य दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों से तुलना करने पर, यह सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मनुस्मृति किसी सम्मान की अधिकारी नहीं है और ना ही पवित्र पुस्तक कहलाने लायक है. इस पुस्तक के प्रति अपने तिरस्कार की गहरी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए यह सभा, अपनी कार्यवाही के अंत में, इस पुस्तक की एक प्रति का दहन करने का संकल्प लेती है, जिसका उद्देश्य इस पुस्तक में धर्म के चोले में प्रतिपादित सामाजिक असमानता का विरोध करना है” (ब्राउस 1998: 258).

फुले ने मनुस्मृति को जलाने की अपील की थी; आंबेडकर ने उसे कार्यरूप में परिणित किया. यह आंबेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थे. सन 1935 में उन्होंने घोषणा कि वे हिन्दू धर्म त्याग देंगे और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया. उन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने और समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित मानवीय सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में क्रन्तिकारी भूमिका अदा की. आज जब कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को मजबूती देने के प्रयास हो रहे हैं और हिन्दू राष्ट्र का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है, तब वही चुनौतियाँ एक बार फिर हमारे समक्ष हैं.

(अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन- सिद्धार्थ)

सन्दर्भ:

बीआर आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 1 (1979). बम्बई, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र शासन

बीआर आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 5 (1979). बम्बई, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र शासन

कीर, धनंजय (1954). डॉ आंबेडकर: लाइफ एंड मिशन. मुंबई. पोपुलर प्रकाशन

झेलियट, एलेनॉर (2004). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एंड द अनटचेबिल मूवमेंट. नयी दिल्ली; ब्लूमून बुक्स, 2004

सावरकर, वीडी (1924). एसेंशियल्स ऑफ़ हिंदुत्व

http://www.savarkar.org/content/pdfs/en/essentials_of_hindutva.v001.pdf (10 नवम्बर 2013)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in