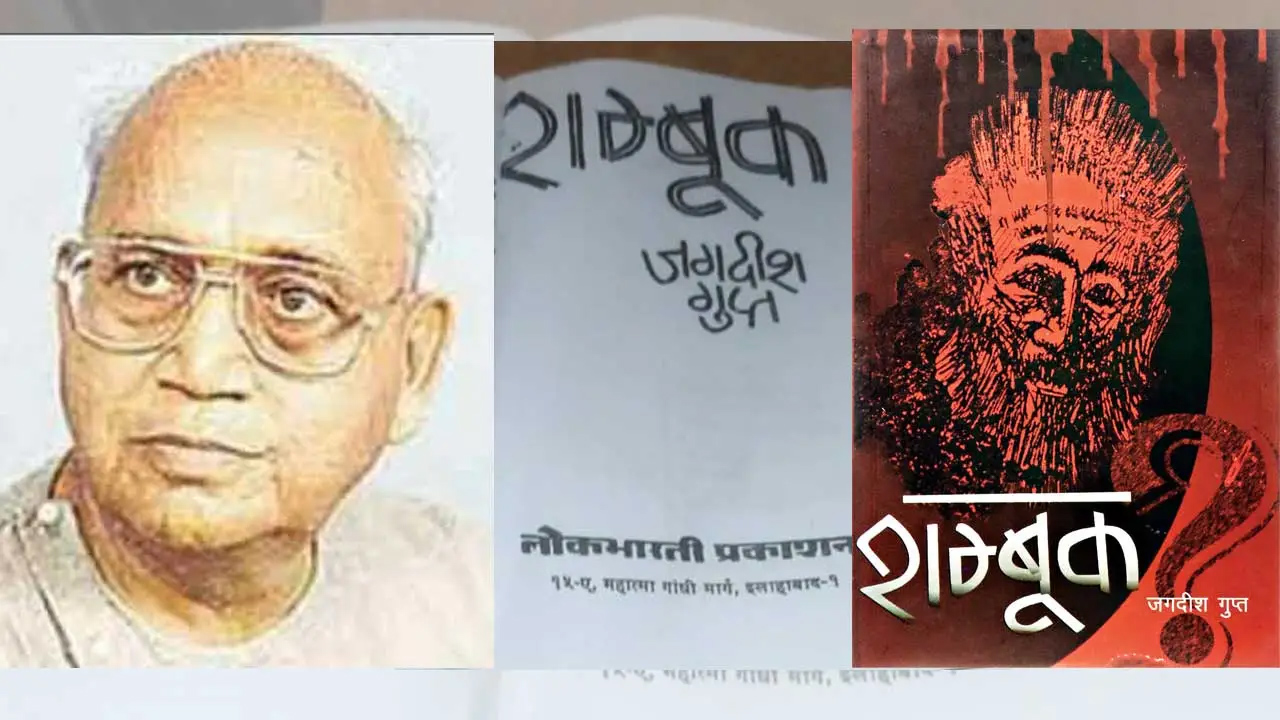

[जगदीश गुप्त (1924 – 2001) हिंदी साहित्य में नयी कविता के सुपरिचित कवि रहे। इनकी प्रकाशित काव्य कृतियों में ‘नाव के पांव’, ‘शंबूक’, ‘आदित्य एकान्त’, ‘हिम–विद्ध’, ‘शब्द–दंश’, ‘युग्म’, ‘गोपा गौतम’, ‘बोधिवृक्ष’ शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने ‘नयी कविता’, ‘स्वरूप और समस्याएं’, और ‘प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला व भारतीय कला के पद–चिह्न’ (सभी आलोचना संग्रह) की रचना की। प्रस्तुत आलेख में कंवल भारती उनके खंड काव्य ‘शंबूक’ का पुनर्पाठ कर रहे हैं, जिसमें जगदीश गुप्त ने राम द्वारा शंबूक की हत्या को काव्यबद्ध किया है।

इस आलेख की पहली कड़ी में– जगदीश गुप्त ने शबरी के जूठे बेरों का प्रसंग शायद इस सोच के साथ लिखा कि इससे राम को दलित चेतना से जोड़कर दलित वर्ग का मित्र बनाया जा सकता है। पर, यह किसी भी द्विज को दलित चेतना से जोड़कर दलित मित्र बनाने का बहुत ही भद्दा तरीका है। चुनावों के दौरान सवर्ण नेता दलितों के घर खाना खाने के नाटक अक्सर करते हैं, पर जूठन उनमें भी कोई नहीं खाता। अब आगे]

‘दण्डकारण्य’ अंश (सर्ग) में कवि जगदीश गुप्त द्वारा प्रकृति का चित्रण और आदिवासियों के जीवन के रंगों का वर्णन किया गया है। यथा–

पत्तियों पर ओस-कण ठहरे हुए

भीगने पर रंग कुछ गहरे हुए

वे शिलाश्रय श्रृंखलाएं चित्रमय

देखकर जिनको, ठहर जाता समय

परों से माथा सजाए, नग्न तन

बांध सिर पर सींग, पशु-चेहरे पहन।

हर झलक उन्मुक्त जीवन की वहां

ढोल बजते, गीत लहराते यहां।

एक-श्रृंग उछालता नर-देह

पांच-छ: आखेटकों का तेह।

मानकर सारे जगत को तुच्छ

नाचते रहते झुका कर पुच्छ

आग सी आँखें, धुएँ सा रंग

गुटरगू करते, मटकते अंग।

इस सिरे से उस सिरे तक, दूर

नित्य छितराती उषा सिन्दूर

भूमि का अक्षय अनंत सुहाग

राग से ही जागता अनुराग।

प्रकृति-चित्रण के साथ कवि ने आदिवासियों का जो वर्णन किया है, उसमें आदिवासियों की यही विशेषता बताई गई है कि वे पक्षियों के परों से अपना माथा सजाते हैं, आहार के लिए पशुओं का शिकार करते हैं, उन्मुक्त जीवन जीते हैं, और गाते-बजाते रहते हैं। वे जगत को तुच्छ मानते हुए, हर समय गुटरगूं करते और मटकते रहते हैं। यहां सवाल गैर-वाजिब नहीं कि क्या आदिवासियों के बारे में यह सही समझ है? क्या कवि ने उनकी कला, संस्कृति, विद्या, कौशल, शौर्य और विज्ञान की उपेक्षा नहीं की है?

दण्डकारण्य के पश्चात, ‘प्रतिपक्ष’ अंश है, जिसमें कवि ने शंबूक और राम के बीच संवाद का निरूपण किया है : “दो मनस्वी व्यक्तियों में/ हुआ वध से पूर्व/ जो भी मानसिक संवाद/ लिख दिया वध-बिंदु से– इस लेखनी ने/ क्षुब्ध मन को रहा जो याद।”

यह लंबा संवाद है, जो लगभग पच्चीस पृष्ठों में है, जिसमें काफी-कुछ अनावश्यक और विषय-असंगत भी है। फिर भी सामाजिक न्याय की दृष्टि से शंबूक के कुछ प्रश्न रामराज्य की व्यवस्था को निश्चित रूप से कटघरे में खड़ा करते हैं। इस संवाद की शुरुआत शंबूक के पक्ष से होती है। वह न्यायिक प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी अपराध मानती हो, और जो वर्ग के स्वार्थ से ग्रस्त हो, वह व्यवस्था घातक है और उसका विनाश होना चाहिए। यथा–

जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी

मान ले अपराध,

जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध,

जो व्यवस्था वर्ग-सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त,

वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त.

लेकिन राम का प्रतिपक्ष इसके विरुद्ध है–

व्यवस्था का प्रश्न

यदि अपराध से पहले किया होता,

दंड देने की जगह शंबूक!

मैंने भी तुन्हें उत्तर दिया होता।

व्यक्ति कोई

यदि व्यवस्था-भंग करने का

करे संकल्प,

उसको प्रश्न का होता नहीं अधिकार।

अमर्यादित आचरण पर ही पड़ेगा

दंड का सब भार।

राम का उत्तर था कि वर्णव्यवस्था ही वह मर्यादा है, जिसे भंग करने का आचरण अमर्यादित और दंडनीय है। राम पहले से ही यह निश्चित किए हुए थे कि शंबूक का वध अनिवार्य है। उनकी दृष्टि में शंबूक का तप वर्णव्यवस्था के विरुद्ध आचरण है। वह वर्णव्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले मर्यादापुरुषोत्तम थे, एक लोकनायक नहीं, सिर्फ दंड देने वाला राजा। शंबूक का प्रतिरोध साहसिक है–

लोकनायक वही जो,

संवेदना का मर्म समझे

धर्म और अधर्म समझे

कर्म और अकर्म समझे।

लोकनायक वह नहीं,

जो विधि-अविधि की बात से डरे

बस, दंडनायक भूप हो।

किंतु, राम पर शंबूक के प्रतिरोध का कोई असर नहीं होता है। शंबूक जन्म से समानता का प्रश्न उठाते हुए पूछते हैं कि फिर यह घोषणा क्यों कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है और संस्कार-विधि से द्विज होता है? यथा–

जब सभी पृथ्वी-पुत्र हैं तब जन्म से

क्यों भेद माना जाए

जन्मजात समानता के तथ्य पर

क्यों खेद माना जाए?

जन्मना जायते शूद्र:

क्या नहीं सबके लिए यह सत्य

और संस्कारात ही द्विज उच्यते

की घोषणा का क्यों न हो सातत्य।

राम अपने उत्तर पर दृढ़ रहते हैं कि शूद्र का कर्तव्य तप नहीं, सेवा-कर्म है–

तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य,

फिर से सोच लो शंबूक!

उसे सेवा-कर्म ही भव्य

क्यों उसमें करे वह चूक।

लेकिन शंबूक पूछते हैं कि जो तप सृष्टि का आधार है, जिस तप से संसार चल रहा है और जिस तप से त्रिदेवों और मनुष्य को संबल मिलता है, वह तप दुष्कर्म कैसे हो गया? यथा–

मैं तुम्हीं से पूछता हूं राम!

वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया?

वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया?

वही तप अपराध कैसे हो गया?

लेकिन यह तप क्या है? इसकी सामाजिक और आध्यात्मिक उपयोगिता क्या है? इस तप के बल पर कौन-सी महान उपलब्धियां हासिल हुई हैं? अच्छा होता, अगर जगदीश गुप्त इस विषय पर कुछ पारदर्शी चिंतन करते, और शंबूक को तप के बंधन से मुक्त करते। रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है कि शंबूक उल्टा तप कर रहा था, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटका हुआ था।[1] क्या वाल्मीकि का कथन प्रतीकात्मक नहीं है? क्या शंबूक वर्णव्यवस्था को उलटकर सिर के बल खड़ा करने का प्रयास नहीं कर रहा था? क्या वह समाज-व्यवस्था में श्रमिक जातियों को, अर्थात शूद्रों को सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास नहीं कर रहा था? क्या यह प्रयास ही उसका ‘तप’ नहीं था? क्या ब्राह्मण-बालक ब्राह्मणवाद के भविष्य का प्रतीक नहीं था? क्या ब्राह्मण-बालक की मृत्यु ब्राहमणवाद के भविष्य की मृत्यु नहीं थी? जरूर शंबूक का आश्रम एक गुरुकुल रहा होगा, जहां शंबूक शूद्र जातियों को शिक्षित और जागरूक करने का कार्य करते होंगे। यह शिक्षा और जागरण ही वर्णव्यवस्था के लिए खतरनाक कार्य था, जिसमें ब्राह्मणवाद और सामंतवाद निश्चित रूप से अपनी मृत्यु देख रहा था।

आगे, शंबूक पूछते हैं कि सब प्राणियों के हित के व्रत का क्या हुआ? उसने तुम्हारा मान क्यों नहीं छुआ? यथा–

सर्वभूतहिते रत: व्रत क्या हुआ?

क्या न फिर उसने तुम्हारा मन छुआ?

किंतु राम बिना उद्विग्न हुए कहते हैं कि उनके सुशासन में कुछ भी चूक नहीं है. तब शंबूक कहते हैं—

कौन शासक भूल अपनी मानता,

सदा अपराधी प्रजा को जानता।

शूद्र-घाती बने, करके क्रोध,

क्या तुम्हारा यही समता-बोध?

राम अपने लिए ‘शूद्र-घाती’ शब्द को धृष्टता के रूप में लेते हैं और चेतावनी देते हैं– “चुप रहो शंबूक!/ नहीं तो यह खड्ग कर देगा/ पुन: बढ़ती तुम्हारी धृष्टता को मूक.” लेकिन बाद में उसी क्रोध के साथ राम सफाई भी देते हैं–

क्या कहा तुमने कि मैं ही शूद्र-घाती हूं

नहीं समता-बोध मुझमें, पक्षपाती हूं

किंतु रावण कौन था, सोचा नहीं तुमने

पतित ब्राह्मण क्यों हुआ, समझा नहीं तुमने?

क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का

क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का

शूद्र-ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर

नियम समता का यही चलता रहा भू पर।

द्विज-चिंतन और दलित-चिंतन में यही मूल अंतर है कि द्विज-चिंतन संश्लेषण करता है, विश्लेषण नहीं। द्विज-चिंतन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि रावण अगर ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण उसके खून के प्यासे क्यों थे? रावण अगर ब्राह्मण था, तो रामायण में उसे राक्षस-राज क्यों लिखा गया है?[2] जगदीश गुप्त ने मनुस्मृति के उस विधान को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण अवध्य है। सब प्रकार का पाप करने वाले ब्राह्मण को भी प्राणदंड नहीं दिया जा सकता। अधिक से अधिक उसे देश-निकाला दिया जा सकता है।[3] क्या ब्राह्मणों के हितचिंतक और रक्षक राम ब्राह्मण का वध करके ब्राह्मण-द्रोह का कलंक अपने सिर ले सकते थे? इस एक तार्किक बात पर जगदीश गुप्त ने विचार नहीं किया, और शंबूक के मुख से भी उसका हास्यास्पद समर्थन करवा दिया। यथा–

उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे राम!

फिर किसी परदेश में राजत्व का क्या काम?

व्यवस्था का तब तुम्हारा कुछ न था अधिकार

मात्र तुम थे एक निर्वासित महीप कुमार।

इससे क्या फर्क पड़ता है कि उस समय राम वनवासी राजकुमार थे, राजा नहीं थे? रावण सहित हजारों लोगों की हत्याएं तो उन्होंने की थीं। अगर शंबूक का प्रतिपक्ष राम के इस खंडन में कराया गया होता कि रावण ब्राह्मण नहीं था, बल्कि राक्षस समुदाय का अनार्य था, और ब्राह्मण-विरोधी था, जिसके विनाश के लिए ही राम को वनवासी बनाकर लाया गया था, तो यह तर्क-संगत भी होता, और विचारोत्तेजक भी। किन्तु कवि ने शंबूक से ऐसे प्रश्न करवाए हैं, जिनका उस समय कुछ भी औचित्य नहीं था। जैसे–

जब पिता ने दिया केवल तुम्हीं को बनवास

क्यों वहां सौमित्र-सीता सह किया आवास?

फिर भी शंबूक के कुछ प्रश्न राम को असहज करने वाले हैं. जैसे–

क्या तुम्हारे न्याय का आधार है वध मात्र?

क्या विपक्षी सब केवल तुम्हारे लिए वध के पात्र?

जो तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ करे अन्याय

तुम रहोगे मौन, भूलोगे समस्त उपाय

मारते हो और कहते हो इसे उद्धार

चलेगा कब तक तुम्हारा यह घृणित व्यापार?

लेकिन राम किसी आक्षेप का कोई उत्तर नहीं देते हैं। वह वर्णव्यवस्था की मर्यादा पर ही स्थिर रहते हुए कहते हैं–

कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन स्वीकार्य

मानना उसका किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य।

एक का हित दूसरे का जब अहित बन जाए

दूर कर देना उसे है श्रेष्ठ राज-न्याय।

इसके आगे कवि ने सीता की अग्नि-परीक्षा और उनके निर्वासन का प्रसंग उठाकर इस सर्ग को अनावश्यक विस्तार देने का प्रयत्न किया है, जबकि इसका कुछ भी औचित्य यहां प्रतीत नहीं होता है। राम का तर्क है कि उन्होंने प्रजा के परितोष के लिए सीता का परित्याग किया था, जबकि शंबूक प्रतितर्क देते हैं कि प्रजा तो सीता भी थी, फिर उन्हें प्रतिवाद का अवसर क्यों नहीं दिया गया? यथा–

प्रजा होने का उन्हें भी क्या न था अधिकार

ली परीक्षा अग्नि की फिर किया अस्वीकार

कब मिला अवसर उन्हें जो कर सकें प्रतिवाद

दिया निर्वासन उन्हें छल से गया सविषाद।

सीता का प्रसंग आगे और भी लंबा चलता है, इसके बाद कवि शंबूक के मुख से त्वचा के रंग का प्रश्न करवाते हैं–

जो द्विजाति बने त्वचा के गौर

रक्त का उनके नहीं रंग और

शूद्र हूं मैं लिए काली देह

इसी से मुझ पर तुम्हें संदेह।

किन्तु मेरा प्रश्न हो आकर्ण

क्या नहीं तुम स्वयं श्यामल वर्ण?

त्वचा के रंग का प्रश्न राम के द्वारा नहीं उठाया गया। वह उठा भी नहीं सकते थे, क्योंकि स्वयं श्यामल वर्ण के थे। फिर शंबूक के द्वारा ही कवि ने रंग का प्रश्न क्यों उठवाया? यह अकारण प्रश्न है, जिसका वहां कोई औचित्य नहीं है। कवि से यहां बड़ी चूक हुई है। जब राम के द्वारा शंबूक के रंग पर कोई टिप्पणी नहीं कराई गई, तब शंबूक के द्वारा यह कहना कोई मायने नहीं रखता कि “मैं काला हूं तो तो तुम भी काले हो।”

शंबूक पुन: कर्मणा वर्णव्यवस्था का प्रश्न उठाता है–

वर्ण से होगा नहीं अब त्राण

कर्म से ही मनुज का कल्याण

जन्म से निश्चित न होगा वर्ण

वर्ग तक सीमित न होगा स्वर्ण।

राम इसके उत्तर में पौराणिक कर्मफल का (अवैज्ञानिक) सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि जन्म भी तो कर्म पर ही आधारित है। पूर्वजन्मों के कर्मफल पर ही जीव जन्मते-मरते हैं। यथा–

कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार्य

जन्म भी तो कर्म से ही धार्य

पूर्व जन्मों के किए अनुसार

जीव मरते-जन्मते हर बार

एक ही तो नहीं होता जन्म।

यहां कवि पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के अवैज्ञानिक सिद्धांत का खंडन नहीं करा सके, संभवत: इसलिए कि कवि स्वयं भी इस अवैज्ञानिक कर्मफल पर विश्वास करते होंगे। यह तथ्यात्मक विचार है कि अगर शंबूक कर्मफल पर विश्वास करते होते, तो वर्णव्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते थे। जिसे ईश्वर द्वारा कर्म के अनुसार जन्म का सिद्धांत मान्य हो सकता है, वह ईश्वर-प्रदत्त वर्णव्यवस्था का खंडन कैसे कर सकता है? इसलिए दलित-चिंतन में शंबूक न कर्मफल को मानता है और न वर्णव्यवस्था को।

आगे कवि के अनुसार राम शंबूक को मुक्ति और मन की शांति की युक्ति बताते हुए कहते हैं–

कड़ी में कड़ियां पिरोता जन्म

किया तुमने तप

तुम्हें मैं मुक्ति देता हूं

शांति मन को मिले

ऐसी युक्ति देता हूँ।

ब्राह्मण-धर्म में मुक्ति का एक ही अर्थ है परलोक-गमन, यानी व्यक्ति की मृत्यु। राम चाहते थे कि शंबूक अब तुम मर जाओ, जो तुमने तप किया है, उससे तुम्हें परलोक में शांति मिलेगी। लेकिन शंबूक को यह मुक्ति नहीं चाहिए। वह कहता है–

रुको, मत ऐसी मुझे तुम

मुक्ति दो रघुनाथ!

मानता हूं मुक्ति मानव की

उसी के हाथ।

शंबूक आगे कहता है–

किया तप, नीचे जलाकर आग

बह गया प्रस्वेद बनकर, राग

द्वेष भी मुझमें नहीं अवशिष्ट

मुझे केवल लोक-मंगल इष्ट।

क्या नीचे आग जलाकर तप करने से तप करने वाला व्यक्ति बच जाएगा? आग का स्वभाव जलने और जलाने के सिवा कुछ और है क्या? नीचे आग जलाकर कोई कैसे तप कर सकता है? लोक-हित ही जिसका उद्देश्य हो, वह आग जलाकर तप क्यों करेगा? आग में जलकर मरके क्या वह लोक का हित कर सकेगा? लेकिन कवि ने शंबूक के उल्टा होकर तप करने की कथा का पूरा समर्थन किया है–

जनस्थान महान निर्जन स्थान

यहां आकर किया मैंने ध्यान

हो अधोमुख पिया मैंने धूम

थक गया ऋतुचक्र फिर-फिर घूम।

हड्डियां ही हड्डियां अब शेष

उठो! कर दो इन्हें भी निश्शेष।

कवि ने इस तथ्य पर जरा भी विचार नहीं किया कि नीचे मुंह करके आग का धुआं पीने से कौन सा आध्यात्मिक सुख मिलता है? खुद को हड्डियों के कंकाल में तब्दील करके शंबूक कौन-सा लोक-जागरण कर रहे थे?

हड्डियों का कंकाल बन चुके शंबूक से राम कहते हैं–

काटकर धड़ से तुम्हारा शीश

आज दूंगा मैं तुम्हें आशीष

यदि तुम्हें स्वीकार हो तो

लो अतुल वैराज नामक लोक

मोदमय आनन्दमय गतशोक

वासनाएं हों तुम्हारी पूर्ण

करूंगा अभिमान केवल चूर्ण।

कवि के शब्दों में शंबूक का उत्तर है–

इस कृपा के लिए, बन अज्ञान

राम क्या तुमको कहूं भगवान?

स्वाभिमान नहीं निपट अभिमान

स्वाभिमानी व्यक्ति ही इंसान।

द्विज जातियां हमेशा ही शूद्रों के स्वाभिमान को उनका अभिमान समझकर तिरस्कार करती रही हैं. इसलिए यहां अवश्य ही शंबूक ने राम को सही उत्तर दिया है। लेकिन दलित-चिंतन में यह उत्तर और भी कड़ा हो सकता था। शंबूक पूछ सकते थे कि हत्या के बाद मृतक शरीर को जीवित करके सदेह वैराज लोक पहुंचाने की तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुमने अपने मृतक पिता को यह लोक दिया? तुमने देखा है कभी परलोक? बता सकते हो कैसा होता है? क्या तुम्हारे पिता सदेह परलोक गए थे? कोई गया है सदेह परलोक, जो तुम मुझे भेजोगे? अगर यह मान भी लिया जाए कि तुम इतने परम शक्तिमान हो कि मुझे वैराज लोक भेज सकते हो, तो शीश काटने की क्या जरूरत है? क्या धड़ जाएगा वैराज-लोक? जीवित अवस्था में भेजकर दिखाओ? क्या तुम्हारे पिता की देह का दाहसंस्कार नहीं हुआ था? जब हुआ था, तो मेरे मृत शरीर का भी दाहसंस्कार होगा। फिर किसको भेजोगे परलोक? किसे मूर्ख बना रहे हो राम? तुम जाबाली की बात भूल गए, जिसने तुम्हें बताया था कि एकमात्र यही एक लोक है, दूसरा कोई लोक नहीं है?[4] जब जीव मर जाता है, तो कहीं नहीं जाता है, इसी लोक में इसी मिटटी में मिलकर ख़ाक हो जाता है।

लेकिन कवि का द्विज-चिंतन शंबूक के मुख से भी राम को ब्रह्म अर्थात ईश्वर कहलवा देता है–

ब्रह्म हो तुम, अंश हैं सब जीव

बंधे माया में अबोध अतीव

भटकते हैं शिशु सदृश हत-क्रांति

बिना माता के न पाते शांति।

है तुम्हारा ही रचा यह चित्र

बहुत पावन, बहुत शुद्ध, पवित्र

किन्तु मानव शिशु नहीं है राम!

उसे करना है तुम्हारा काम।

अब यहां जगदीश गुप्त ने अनावश्यक रूप से विषयांतर होकर अकारण ही लव-कुश का प्रसंग उठा दिया है। भला वाल्मीकि आश्रम में पल रहे राम के पुत्र लव-कुश से शंबूक का क्या संबंध? लेकिन कवि शंबूक से राम के मानस पर उत्तेजित कर देने वाला प्रहार करवाना चाहता है, ताकि राम क्रोध में भरें और उसका काम-तमाम करें। यथा–

जब लिया तुमने मनुज अवतार

क्या रहे शिशु से सदा लाचार

बीस हाथों को किया बलहीन

ले गए जो जानकी को छीन

अगर मानव हैं तुम्हारे अंश

क्यों रहे शिशु ही बना मनु-वंश?

यहां कवि ने एक फंतासी सृजित की है कि राम खड्ग उठाने को होते हैं, पर उनका दक्षिण हाथ उठ ही नहीं रहा है–

क्या हुआ है तुझे दक्षिण हाथ!

क्यों न देता आज मेरा साथ?

उठ अरे! कर विप्र-सुत का त्राण

शूद्र-मुनि पर छोड़ तीक्ष्ण कृपाण।

राम को न्याय की नहीं, ब्राह्मण-सुत के त्राण की चिंता थी। ब्राह्मण-भक्ति ने राम को निर्दयी ही नहीं बनाया, बल्कि इतना विवेकहीन भी बना दिया कि वह यह समझने तक में असमर्थ हो गए कि किसी के तप से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है?

हाथ नहीं उठ रहा था का आशय यह क्यों नहीं हो सकता था कि शंबूक की हत्या करने के लिए राम का हाथ कांप रहा था। लेकिन कवि ने शंबूक के मुख से यह कहलवा दिया कि राम की शक्ति उनके पुत्रों में चली गई है–

क्या हुआ, लो मैं बता दूं अर्थ

राम! अब तुम नहीं रहे समर्थ

तेज सब, सारी तुम्हारी शक्ति

बनी लव-कुश में कुशल अभिव्यक्ति।

कितना हास्यास्पद कथन है कि राम की शक्तियां उनके पुत्रों में चली गई, जबकि अगले ही क्षण राम का खड्ग शंबूक की गर्दन पर चल जाता है–

अंतत;

नृप राम ने लाचार हो,

कर दिया खड्ग-प्रहार

कट गया शंबूक का सिर

बह चली कच्चे रुधिर की धार।

यहां ‘प्रतिपक्ष’ अंश समाप्त होता है।

इसके बाद ‘छिन्न शीश’ सर्ग (अंश) शुरू होता है। इस अंश में कवि की कल्पना के अनुसार शंबूक मुनि का कटा हुआ सिर पुन: राम से सवाल करता है। यथा–

कटा सिर लोहू रहा है थूक

मृत्यु में अमरत्व का स्वर घोल

चित्त की सब वृत्तियों को तोल

राम से कुछ कह रहा शंबूक।

वह पूछता है कि किसी का शुभ कर्म किसी दूसरे के जीवन की बाधा कैसे बन सकता है? शूद्र के तप से ब्राह्मण बालक का मरना और शूद्र के वध से उस ब्राह्मण बालक का जीना कैसे संभव है? यथा–

भोगते हों जहां सब अपने किए का ही

सदा अच्छा-बुरा परिणाम

एक का शुभ कर्म

क्यों बाधक बने फिर

दूसरे के मार्ग में, हे राम!

शूद्र-तप से विप्र-बालक मर गया

यह कल्पना की बात

शूद्र-वध से विप्र-बालक जी उठा

यह कल्पना की बात।

शंबूक का सिर उसकी देह से अलग हो चुका है, पर उसकी चेतना उससे अलग नहीं हुई है। कवि ने शंबूक की चेतना से एक बार फिर मृत्यु-दंड, हिंसा और सामाजिक भेदभाव पर खड़ी वर्णव्यवस्था का खंडन कराया है। शंबूक की चेतना राम से पूछती है कि उन्होंने शूद्र-तप से ब्राह्मण-पुत्र का मरण और शूद्र-वध से उसके पुनर्जीवन को किस आधार पर स्वीकार किया है? यथा–

किस तरह सोचा गया यह

किस तरह माना गया यह

किस तरह समझा गया यह

किस तरह जाना गया यह?

वह हिंसा और मृत्यु-दंड के विरोध में कहती है–

मात्र हिंसा नहीं मानव-न्याय

हैं अहिंसक और-और उपाय

दंड के हैं और बहुत विधान

शीघ्र जिनसे हो, किए का भान

व्यक्ति अपने आप, सहित विचार

कर सके अपराध निज स्वीकार

किन्तु वध है मृत्यु का वह दंत

तुरत करता चेतना का अंत

जो न देता एक क्षण अवकाश

बुद्धि तन-मन सभी सत्यानाश

शूद्र-चेतना आगे वर्ण-श्रेष्ठता का खंडन करते हुए कहती है कि कोई किसी से श्रेष्ठ क्यों होना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी उचित-अनुचित, धर्म और अधर्म कर्म करते हैं, फिर वे सभी श्रेष्ठ कैसे हुए? सब के लिए उन्नति का एक ही नियम क्यों नहीं है? यथा–

क्यों किसी सत्कर्म का फल नष्ट हो

जाति कोई क्यों किसी से श्रेष्ठ हो?

वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मणों के कर्म भी

उचित-अनुचित, धर्म और अधर्म भी

एक ही व्यापक नियम से बद्ध हों

ऊर्ध्वता की ओर सब सन्नद्ध हों।

आगे शंबूक निर्वर्ण समाज का पक्ष लेते हैं–

और सब तो यह कि सब निर्वर्ण हों,

तपें जीवन-साधना में– स्वर्ण हों।

लेकिन आगे चलकर शंबूक-चेतना एकात्मवादी हो गई है–

यों सभी में व्याप्त हो एकात्मता

भेद का मन को न लग पाए पता।

सब करें सेवा, अगर वह श्रेष्ठ है

त्याग दें सब स्वार्थ, यदि वह नेष्ट है।

एकात्मवाद या एकात्म मानववाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के हिंदुत्व का दर्शन है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ने स्थापित किया था। इसका अर्थ है कि जिस तरह हाथ की उंगलियां समान नहीं हैं, पर उनके बीच एकात्मता है, जो बिना संघर्ष के सेवा में लगी रहती हैं। उसी प्रकार समाज में भी असमानता है, पर सभी को अपने वर्ण के अनुसार सेवा-कर्म करते रहना चाहिए। इस दर्शन में अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद का समर्थन निहित है। कवि समतावाद का पक्ष तो लेता है, परंतु अपने वर्ण-संस्कार से मुक्त नहीं हुआ है। कवि की इस अवधारणा में मुख्य प्रश्न यह है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नेष्ट, इसका निर्णय कौन करेगा? हालांकि कवि का शंबूक वर्णव्यवस्था पर पुन: प्रहार करता है–

स्वार्थ-साधन कुछ जनों का कर्म हो

और सेवा दूसरों का धर्म हो,

यह नहीं स्वीकार्य

यह तो त्याज्य है

राम यह कैसा तुम्हारा राज्य है?

लेकिन इसके बाद कवि पुन: शंबूक से राम को ब्रह्म-अवतार स्वीकार करवा देते हैं। उनके चिंतन की यह अजीब दशा है, वह एक तरफ राम को राजा कहते हैं, और उनकी न्याय-व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें अलौकिक भी कहला देते हैं। यथा–

मैं धरा का पुत्र हूं

तुम ब्रह्म के अवतार

एक खाई है

तुम्हारे बीच यह दुर्वार।

जब राम ब्रह्म के अवतार हैं, तो उनकी न्याय-व्यवस्था पर प्रश्न-चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है? कवि को प्रश्न-चिन्ह ब्रह्म-अवतार पर ही लगाना चाहिए था। किन्तु कवि राम की न्याय-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है–

किसी की बलि से किसी की प्राण-रक्षा

अघता से युक्त यह आदिम व्यवस्था

क्यों करे विश्वास इस पर व्यक्ति कोई

क्यों करे संलग्न इससे भक्ति कोई?

नहीं इससे मनुज का गौरव बढ़ेगा

विषमता से और भी रौरव बढ़ेगा।

कवि ने उचित ही प्रश्न किया है कि किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की बलि लेना सचमुच आदिम व्यवस्था है, जिस पर विश्वास करने से समाज के कष्ट मिटने की जगह उनमें वृद्धि ही होगी।

इसके बाद ‘आत्मकथा’ अंश आरम्भ होता है। इसमें कवि ने शंबूक के मुख से उसके जीवन के कुछ कटु अनुभवों को उदघाटित कराया है, जो दलित-शोषित समाज के लिए आज भी वास्तविक हैं। शंबूक बताता है–

मैं था

मिटटी का एक जिंदा घड़ा

जिसे लोहे की चोट से

तोड़ा गया।

फिर चुपके से

गली के अंधियारे कोने में

टोटके सा छोड़ा गया।

उससे जो बूंद-बूंद बहता रहा,

जल नहीं, आदमी का खून था।

आदमी के इस खून को दलित लेखकों की आत्मकथाओं में साफ-साफ देखा जा सकता है। कवि के शब्दों में शंबूक अपनी आत्मकथा में कहता है कि ‘मेरे कलेजे के टुकड़े ही/ बस मेरे साथ रहे।’ शेष अन्य लोगों के साथ-साथ उसके समुदाय के अपने लोग भी अन्यायी के साथ ही बने रहे। यथा–

भीतर कहीं न कहीं उन्हें भी लगता रहा

मेरा अपमान सही।

वे क्यों फंसाते अपना;

फंसा था मेरा गला।

निकले वध-नीति के ही पक्ष में

ऐसे दर्शक सारे बेचारे।

ताकतवर राजा के सामने कमजोर शूद्र प्रजा की क्या हैसियत, जो अन्याय-आधारित वध-नीति का विरोध कर सके? शोषित और कमजोर समाजों में यह स्थिति कमोबेश आज भी मौजूद है। राज्य जानता है कि सामूहिक प्रतिरोध उसके लिए खतरा होता है, इसलिए राज्य-शक्ति उसे कभी भी पैदा नहीं होने देती। राज्य की ओर से एक विद्रोही का दमन अन्य विद्रोहियों के लिए चेतावनी होती है।

यह भी पढ़ें – जगदीश गुप्त का ‘शंबूक’ : एक आलोचना (पहली कड़ी)

शंबूक अपने अतीत पर नजर डालता है। उसकी दृष्टि अब व्यापक हो गई है–

और पुतलियां बिना हिले-डुले सिर्फ देखती हैं

अबाध

कितना आश्चर्य है कि पलकों से बाहर आते ही

मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई है

मुझे सम लगने लगे हैं

ऋषि और ब्याध।

इस अतीत-वर्णन में कवि ने कुछ असंभव बातों को भी शामिल कर लिया है. यथा–

कितने लघु कीट मेरी देह पर रेंग-रेंग

रचते वाल्मीक नए,

लगता मुझे बन गया जैसे मैं

दूसरा वाल्मीकि।

न आदिकवि वाल्मीकि की यह कथा सही है कि तपस्या में उनका सम्पूर्ण शरीर वाल्मीक अर्थात दीमकों से ढक गया था, और न शंबूक के बारे में यह सच है कि उनका शरीर वाल्मीकियों से ढंक गया था। यह संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अन्न-जल त्यागकर एक ही स्थान पर ध्यान लगाए कई-कई साल तक बैठा रहे, और उसकी देह पर दीमकें रेंगती रहें। वह भी इतनी अधिक संख्या में कि सारी देह दीमकों का ढेर बन जाए? ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है? इसलिए यह एक गप्प के सिवा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति विद्वान-मनस्वी अध्ययन-मनन से बनता है, न कि तप से। एक ही जगह एक ही अवस्था में बैठे रहने से व्यक्ति को क्या अर्जित हो सकता है? अगर कोई कहता है कि उससे ज्ञान प्राप्त होता है, तो पाखंड रचता है। ऐसे तप से न कुछ प्राप्त होता है और न प्राप्त हो सकता है। कवि प्रगतिशील होकर भी अपने ब्राह्मणी-संस्कारों से मुक्त नहीं हो सका, यह दुख की बात है।

लेकिन कवि ने शंबूक की शूद्र-अस्मिता को जो महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं, वे सराहनीय हैं–

शूद्र हूं मैं मानव समाज में

मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है

फिर भी जाने क्यों मेरे मन में

युग-युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को

मानव भविष्य को नए संदर्भों में

जानने-समझने का उपजा संकल्प है।

और यह संकल्प उस व्यवस्था के मूल को जानने का है, जिसमें कुछ लोगों को उन्नति के निर्बाध अवसर मिले हुए हैं, और असंख्य लोग उन अवसरों से वंचित रखे गए हैं।

कवि ने आजादी की सटीक उपमा दी है– “घोंसले से नीचे गिरा/ रोयेंदार लोंदे सा/ चिड़िया का बच्चा एक/ जाने किस स्रोत से/ बढने की शक्ति पा/ पंख खोल/ पृथ्वी को छोड़कर/ नीले आकाश में/ मुक्त उड़ जाता है/ और जब चाहता है/ अपने डैने समेट/ भू पर उतर आता है।” लेकिन प्रकृति ने यह नैसर्गिक उड़ान और धरती पर पूरी स्वतंत्रता से कहीं भी विचरण करने की जो शक्ति पक्षियों को दी है, वह शूद्र जातियों को वर्णव्यवस्था ने नहीं दी है। शंबूक की इस वेदना को कवि ने इस तरह व्यक्त किया है–

नीचे गिरे होने का दु:ख झेल

मैंने भी चाहा था

इसी भांति जीवन में

अपनी स्वाभाविक गति पा लेना।

लेकिन जो भेद-बुद्धि मान्य है

प्रमाणित है, पूज्य है—मानव-समाज में

वही सदा मेरे आड़े आई।

ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प पर

करती रही बार-बार दुर्वह तीखे प्रहार।

शंबूक बताता है कि ब्राह्मण ऋषियों के आश्रमों की धरती को झाड़ते-बुहारते हुए उसके हाथ घिस गए थे। जब भी कभी वह उनके मिटटी में सने पांव छूने को होता था, तो वे उसे अछूत कहकर बाहर निकाल देते थे। और कुछ तो उसको डंडे से भी पीटते थे। यथा–

यद्यपि वे सब के सब

घास-पात सेवा स्वीकारते,

घिस गए हैं मेरे हाथ

उन सब के आश्रम की धरती को

झाड़ते-बुहारते।

कभी-कभी जब उनके पावन उपदेशों से

हो कृतार्थ, धुले हाथ छूने को बढ़ाता मैं

मिटटी से सने पांव

कहकर अस्पृश्य मुझे देते बाहर निकाल।

और कभी जब मैं उनके जैसा आसन लगाता था

मुझको अधिकारहीन कहकर धिक्कारते।

कुछ थे दुर्वासा से भी बढ़कर

जब भी जहां भी देख पाते बैठा मुझको

डंडे से मारते,

जटा फटकार कर, आंखों से अंगारे बरसाते।

लेकिन जैसे लोहा भी चोट खा-खाकर गर्म हो जाता है, शंबूक तो मनुष्य है, निरंतर अपमान और तिरस्कार की मार से भी उसमें ज्वाला नहीं भड़कती है? विद्रोह हर उस प्राणी में समान रूप से होता है, जिसका स्वाभिमान मर नहीं गया होता है। शंबूक का स्वाभिमान भी मरा नहीं था–

अपने अस्तित्व की रक्षा में

कभी-कभी खो देता था मैं भी संतुलन।

तब मुझ पर सामूहिक रीति से मिलकर

ऋषि लोग अथक करते पाद-प्रहार।

खाता जब लात मुझे सुख मिलता

क्रोध में, या बर्बर आवेश में–

कैसे भी सही,

अरे उन सबके छूने लायक तो मैं हो गया।

लेकिन, यह अपमान उसमें अंगारे पैदा नहीं कर सका। वह लात खाने में भी छूने का अहसास पाकर सुख अनुभव कर रहा था। कवि ने यहां अपने ‘धरती-पुत्र’ शंबूक को ‘हरिजन’ बनाकर सारी दलित-चेतना पर पानी फेर दिया है। असल में कवि के ब्राह्मण-तन को अपमान की लात खाने का अनुभव नहीं था, अगर होता, तो मालूम होता कि लात खाने से सुख नहीं, पीड़ा मिलती है। दलित का सम्मान किसी ब्राह्मण का पैर छूने में नहीं है, बल्कि उसके साथ सम्मानजनक समान मानवीय व्यवहार करने में है। यह संभव ही नहीं है कि शंबूक जैसा विद्रोही, जो वर्णव्यवस्था को उलटने का काम कर रहा था, ब्राह्मणों की लात में स्पर्श का सुख अनुभव करता होगा। उसने पलटकर उन ब्राह्मणों की जमकर कुटाई की होगी। ऐसे ही वह ब्राह्मणवादियों के लिए खतरा नहीं बना होगा।

शंबूक की आत्मकथा में एक नया मोड़ कवि ने और निर्मित किया है–

किन्तु भूलूंगा अगर

मैं एक मुनि की बात

चित्त मेरा मुझे कोंचा करेगा

दिन-रात।

थी उन्हीं क्रोधाग्नियों में एक हिम जल-धार

मुझे शीतलता वहीं से मिली सहज, अपार.

वृद्ध ऋषिवर एक थे

अति शांत, करुणाशील, कृपा-समुद्र

पूजते थे नित्य निष्ठा सहित

शुचि निर्माल्य लेकर नील लोहित रूद्र।

वह मुनि शंबूक के प्रति करुणाशील थे–

अन्य मुनियों की तरह

रखते न थे दुर्भाव

देखकर मुझको बुलाते पास

बिना दुराव।

फेरते थे शीश पर वात्सल्य-पूरित हाथ

और भाव-विभोर मैं भी झुका देता माथ।

शंबूक के जीवन में ऐसे मुनि का आना, जिसने उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार न किया हो, वात्सल्य से पूरित हाथ उसके सिर पर फेरा हो और जो समानता तथा करुणा से भरा हो, वह ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, कोई क्षत्रिय मुनि भी नहीं हो सकता। फिर वह समतावादी कारुणिक मुनि कौन हो सकता है? कवि ने इसकी कल्पना नहीं की, और इस महत्वपूर्ण प्रसंग को यहीं छोड़कर एक दूसरा प्रसंग, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है, जोड़ दिया है कि नियति से उसका सुख नहीं देखा गया, और अकस्मात कुछ दस्युओं ने उस पर हमला कर दिया और उसको शाखा से उल्टा बांधकर नीचे आग लगा दी, जैसे किसी को पकाया जा रहा हो। उसी अवस्था में रहते हुए उसके केश बढ़ते गए. इस तरह उसका मुनि-वेश बन गया। लोग दर्शनों को आते, साथ में फल-फूल लाते और आग बुझती देखकर ईंधन जुटाकर फिर से जलाकर चले जाते। यथा–

किन्तु देखा गया विधि से सुख न मेरा और

जड़ नियति ने काट दी, आने लगा जब बौर।

दस्युओं ने एक दिन आकर किया मुझ पर कुठाराघात

शक्ति भर, लाचार, मैंने भी किया प्रतिघात।

एक था मैं, वे बहुत थे, इसी शाखा से दिया मुझको उन्होंने बांध

पास में ही थी सुलभ, नीचे जला दी आग, ज्यों मुझको रहे हों रांध।

और तब से मैं इसी कातर दशा में हो रहा हूं क्षीण

लोक में विश्रुत हुआ, मैं क्षुद्र होकर भी तपस्या-लीन।

जले-झुलसे, किन्तु फिर भी, गए बढ़ते केश

इस तरह से हो गया मैं और भी मुनि-वेश।

दर्शनों को लोग आते, साथ में फल-फूल लाते

आग बुझती देखकर ईंधन जुटा, फिर से जलाते।

क्या यह संभव है कि कोई शाखा से बंधा हो, उसके नीचे आग जलाकर रख दी गई हो, और दर्शनार्थी उस आग को बुझने न देते हों, और बंधा हुआ व्यक्ति उस आग से झुलसकर मर न गया हो? जलती हुई आग के ऊपर एक घंटा कोई लटककर नहीं रह सकता, फिर शंबूक का उस अवस्था में इतने लम्बे समय तक कैसे रह सकता था कि उसके केश बढ़कर जटाएं बन गईं? क्या कोरी गप्प नहीं है? इस वैज्ञानिक युग में इस गप्प पर कोई विश्वास कर सकता है?

उस वात्सल्यपूर्ण, समतावादी, कारुणिक मुनि की कल्पना एक बौद्ध भिक्षु के रूप में जगदीश गुप्त क्यों नहीं कर सके? क्या रामायण में चार्वाक, बुद्ध और नास्तिकों का उल्लेख नहीं मिलता है? क्या उनकी निंदा उनको चोर कहकर नहीं की गई है?[5] तब क्या यह असम्भव है कि शंबूक का संपर्क किसी करुणा और मैत्री का भाव रखने वाले बौद्ध विचारक या भिक्षु से नहीं हुआ होगा? क्या शूद्र शंबूक में वर्णव्यवस्था के विरोध का विचार और समानता का दर्शन अनायास आया होगा? कोई तो रहा होगा, जिसके विचारों के संपर्क में शंबूक आया होगा, और उससे प्रभावित होकर वह तर्कशील और विद्रोही बना होगा?* वह कोई और नहीं, बौद्ध मुनि (विचारक) ही रहा होगा।

शंबूक अपनी आत्मकथा कहते हुए विप्र-बालक की मृत्यु का भी सत्य उद्घाटित करता है। वह बताता है कि उसकी देह से मुक्त प्रेत ने उसे संकेत दिया है कि विप्र-बालक को सर्प ने डंसा था, उसे जिस नाव पर रखा गया था, उसके मल्लाह को उसके जीवित होने का अहसास था, उसी की जड़ीबूटी से वह जीवित हुआ था। यथा–

हो चुका है देह से अब मुक्त मेरा प्रेत

कर रहा मुझको अयोध्या से वही संकेत।

विप्र-बालक तरु चढ़ा, सबको दिखाकर दर्प

डाल में यम-पाश सा लिपटा हुआ था सर्प।

डस गया सहसा उसे वह जीव ही चुपचाप

यों अचेत गिरा—लगा जैसे किसी का शाप।

राम! तुम हो जानते, आगे घटी जो बात

पर अचानक जी उठी मृत देह कैसे

यह न होगा तुम्हें अब तक ज्ञात।

तेल भरकर नाव में जिसने संभाली देह

उसे उसके मृत न होने का हुआ संदेह।

सर्प-विष-नाशक जड़ी का था उसे कुछ ज्ञान

राजवैद्य विफल हुए, पर वह हुआ फलवान।

कुछ समय उसको लगा, पर खोज लाया मूल

गया यों ही कंठ में रस, खिल गया मुख-फूल।

मात्र यह संयोग ही था, जी उठा वह बाल

और मेरा वध प्रकट कारण बना तत्काल।

प्रेत का संकेत मुझको बुद्धि-संगत लग रहा है राम!

इस जगह पर तुम्हारी सर्वज्ञता आई नहीं कुछ काम।

इस रहस्योदघाटन के पश्चात, शंबूक को कवि ने पुन: नियतिवादी-भाववादी बना दिया है। वह राम से कहता है कि अब खेद और पश्चाताप मत करो, नियति ही सारी परिस्थिति का निर्माण करती है, लोग कहते हैं कि यह राम तुम्हारी ही लीला है, जो मनुष्य के लिए बहुत भारी है। चाहे न्याय हो और चाहे अन्याय, सब मानव-नियति के ही अधीन है। यथा–

देखता हूं अब अचानक जानकर यह भेद

हो रहा है ह्रदय को अतिशय तुम्हारे खेद।

अब करो मत व्यर्थ उसके हेतु पश्चाताप

त्रुटि हुई अनजान में जो है नहीं वह पाप।

पाप-पुण्य मनुष्य के ही कर्म के आयाम

नियति रचती है परिस्थिति, क्या कहूं मैं राम!

लोग कहते हैं कि यह लीला तुम्हारी है

किन्तु मानव के लिए यह बहुत भारी है।

न्याय या अन्याय दोनों हो नहीं सकते

कभी मानव-नियति से दूर

भला दंड-विधान कैसे रह सकेगा

व्यक्ति-मन की सहज गति से दूर?

क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि शंबूक ने अपने वध को नियति मानकर राम को दोष-मुक्त और पाप-मुक्त कर दिया हो। क्षमा-शीलता शंबूक का गुण हो सकता है, पर क्षमा का भाव कमजोर और शासित व्यक्ति का नहीं, समर्थ और शासक व्यक्ति का मायने रखता है। कवि ने राम को कहीं भी शंबूक के प्रति क्षमा-प्रार्थी नहीं दिखाया है। जो शंबूक रामराज्य को अन्याय-आधारित मानता हो, वह राम को अपराधी क्यों नहीं मानेगा? यथा–

है समाज वही सुसंस्कृत

जहां होता व्यक्ति का सम्मान

कर सकेगा वही मानव की समस्या का

सटीक निदान।

राज्य जो संस्कृति रहित है, दर्प है

डसेगा मानव-नियति को, सर्प है।

अंत में शंबूक ही राम से अपनी गलतियों पर ध्यान न देने को कहता है–

राम! जो कुछ कहा मैंने, हुई उसमें हो कहीं यदि चूक।

तो न लाना ध्यान, अब निदेह होकर, और तुमसे क्या कहे शंबूक।

निदेह शंबूक की आत्मकथा का यह अंश, जो वास्तव में कटे हुए शीश का राम से संवाद है, यहां खत्म होता है।

इसके पश्चात, खंडकाव्य का अंतिम अंश (सर्ग) ‘रक्त-तिलक’ आरम्भ होता है। इस अंश में कवि ने शंबूक के कटे हुए शीश का एकलव्य के कटे हुए अंगूठे के ताजे रक्त से तिलक कराने की अद्भुत कल्पना की है। संभवत: कवि ने इस कल्पना में त्रेता के शंबूक और द्वापर के एकलव्य दोनों की एक ही नियति होने का संकेत दिया है। शायद इसमें यह संकेत भी है कि त्रेता में जो मृत्यु-दंड शूद्र के लिए नियत था, वह द्वापर तक आकर अंग-भंग में बदल गया था। इस अंश की कुछ आरम्भिक पंक्तियां देख ली जाएं–

शाखा में लटके शंबूक के कटे हुए शीश ने

शब्दों से गाढ़ा-काला रक्त वमन कर

एकलव्य के शरच्छिन्न गूंगे अंगूठे से कहा–

उठो, मेरे माथे पर अपने ताज़े खून का तिलक करो।

पैरों से कुचली प्रतिष्ठा के राज्याभिषेक के लिए

मुझे एक युग से तुम्हारी तलाश थी।

जो मेरी नियति थी,

तुम्हारी भी वही हुई।

कवि निस्संदेह अपने युग में शंबूक और एकलव्य के संवाद की कल्पना कर सकता है, परन्तु शंबूक के लिए अनदेखे द्वापर-युग के एकलव्य की नियति को देखना कैसे संभव हो सकता था? दोनों के काल-खंड एक युग के नहीं हैं। शंबूक और एकलव्य दोनों दो अलग-अलग काल-खंडों के चरित्र हैं। शंबूक के कटे सिर के मस्तक पर एकलव्य के कटे अंगूठे के खून के तिलक की अभिव्यंजना क्या है? क्या यह कि, दोनों अपने शूद्रत्व पर गर्व करते हैं, या यह कि, दोनों का नायकत्व खत्म कर दिया गया? या यह कि, दोनों शूद्र-उत्थान के मार्ग में अवरोध के रूप में वर्णव्यवस्था के विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं? या भावी युग के लिए यह बोध कि, आत्मसमर्पण आत्महत्या है? शायद आत्मसमर्पण का निषेध ही इस रक्त-तिलक’ का मूल संदेश होना चाहिए।

एकलव्य के संबंध में कवि ठीक कहता है–

सारी वाण-विद्या पर केवल दो वर्णों का आधिपत्य

तुमको जब असह्य हुआ, भूल गए गुरुवर

तुम्हारी दिव्य निष्ठा को, पूजा को, भक्ति को,

दक्षिणा में दक्षिण भुजा से तुम्हें मांग लिया

हिंसा का दोष भी अपने सर नहीं लिया;

ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्वार्थ कहीं देखा है?

सुना है, इससे भी बड़ा कहीं शिष्यों से शिक्षक का पक्षपात!

तुम भी हुए होते कहीं राजवंशी,

क्षत्रिय बालक कुलीन

बदल गया होता गुरुवर्य का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण।

जगदीश गुप्त ने अपने शंबूक खंड-काव्य में कई नई कल्पनाएं की हैं, जैसे विप्र-सुत का सर्प-दंश से मरना, और कटे सिर से संवाद कराना, किन्तु एकलव्य के मामले में उसी कथा का अनुसरण किया, जो महाभारत में लिखी मिलती है। वह यह कल्पना नहीं कर सके कि एकलव्य को द्रोण आचार्य ने कोई विद्या नहीं सिखाई थी, वाण-विद्या भीलों की पुश्तैनी विद्या थी, जिसमें एकलव्य पहले से ही पारंगत था, और द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा बलपूर्वक इसलिए काटा था, ताकि वह धनुर्विद्या में पांडवों का मुकाबला न कर सके। यह बर्बर हिंसा थी, जिसको दक्षिणा का आवरण चढ़ाकर ढका गया है। एकलव्य में द्रोण आचार्य के प्रति सामान्य सम्मान भले ही रहा हो, पर गुरू वाला आदर-सम्मान और पूजा-भाव कदापि नहीं हो सकता था। कवि का यह कथन सच है कि अगर एकलव्य भी क्षत्रिय बालक होता, तो ब्राह्मण आचार्य उससे घृणा नहीं करते, तब वह अवश्य ही ब्राह्मण आचार्य का शिष्य होता। पर तब वह भी तो शूद्रों से घृणा ही करता।

आगे कवि के शब्दों में शंबूक का सिर एकलव्य से कहता है–

तुम्हारी संतप्त आत्मा में आग है,

प्रतिक्षण धधकते अपमान की

इसीलिए चाहता हूं

ज्वाला में जलते हुए हाथ का तुम्हारे ही

दाहक संस्पर्श एक मैं अपने

सदियों से ठंडे पड़े माथे पर

शिव के तीसरे नेत्र की तरह

वह रक्त-तिलक प्रज्वलित होते ही

कर देगा भस्मसात

झूठे अहंकार की पूरी वासना-देह

निस्संदेह!

इन पंक्तियों के साथ ही ‘शंबूक’ खंड-काव्य और उसका अंतिम अंश समाप्त होता है। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने शंबूक के मुंह से अजीब उद्गार व्यक्त कराया है कि वह रक्त-तिलक शिव के तीसरे नेत्र की तरह प्रज्वलित हो, जो झूठे अहंकार की पूरी वासना-देह को भस्म कर दे। इसका क्या अर्थ है? क्या सिर्फ द्विजों का झूठा अहंकार शंबूक और एकलव्य के वध और दमन का अपराधी है? या वह वर्णव्यवस्था दोषी है, जो द्विजों को उच्च और शूद्रों को नीच मानती है? क्या वर्णव्यवस्था ही द्विजों से शूद्रों के विकास को रोकने तथा उनकी प्रतिभाओं का दमन करने का अपराध नहीं कराती है? द्विज शूद्रों का दमन इसलिए नहीं करते कि वे क्रूर और निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं, क्योंकि उनका धर्म उन्हें ऐसा करने की शिक्षा देता है। डॉ. आंबेडकर ने लिखा है– “अछूतों के प्रति हिंदुओं की हिंसा के मामले सबके लिए समान स्वतंत्रता की लड़ाई के मामले हैं। यदि अछूत या शूद्र उनकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तब हिंदुओं को उनसे कोई परेशानी नहीं होती है। उन्हें परेशानी तब होती है, जब वे अपने लिए भी वही स्वतंत्रता चाहते हैं, जो द्विजों को मिली हुई है।”[6]

निष्कर्षत:, जगदीश गुप्त एक प्रगतिशील और मार्क्सवादी चेतना के कवि थे। उन्होंने शंबूक को नई कविता की प्रगतिशील चेतना से जोड़कर, विषमतावादी वर्णव्यवस्था के विरुद्ध उसके प्रतिरोध को स्वर दिया, और राम की न्याय-प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। यह हिंदी साहित्य में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि कई प्रसंगों में उन्होंने अपने ब्राह्मणवादी संस्कारों को अभिव्यक्त किया है, जो उनकी प्रगतिशीलता पर भी प्रश्न-चिन्ह लगाता है। इसलिए उनका शंबूक पूरी तरह दलित-चेतना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

[1] तस्मिन् सरसि तप्यन्तं तापसम् सुमहत्तप:

ददर्श राघव: श्रीमाँल्लम्बमानमधोमुखम्. (7/75/14)

[2] वाल्मीकीय रामायण, 3/31/49–

प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेंद्र लंका प्रन्नो भव साधु गच्छ.

और भी, 5/1/41; 5/50/14-15.

[3] मनुस्मृति, 8/379-380

[4] वाल्मीकीय रामायण, 2/108/21

[5] वाल्मीकीय रामायण, 2/109/34–

यथा हि चोर: स् तथा हि बुद्ध / स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।

तस्माद्धि य: शक्यतम: प्रजानां / स नास्तिकेनाभिमुखी बुध: स्यात।

[6] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 5, 1989, पृष्ठ 89-90

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया