दलित कविता का एतिहासिक परिप्रेक्ष्य– सातवां भाग

हिंदी दलित कविता में स्त्री स्वर काफी देर से आया। जब हिंदी की सवर्ण स्त्री ही मुखर नहीं हुई, तो दलित स्त्री की तो बात ही क्या? हिंदी में चाहे महादेवी वर्मा हों या सुभद्रा कुमारी चौहान, अभिजात वर्ग की सवर्ण स्त्री ने ही कविता-कर्म में प्रवेश किया। इसके पीछे भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का योगदान ज्यादा था, जिसमें वे अविवाहित थीं या फिर विधवा, और उसी के कारण वे अपने निजी जीवन में अपना निर्णय स्वयं लेने की स्थिति में पहुंच पायी थीं। यह स्थिति दलित स्त्रियों के लिये अभी नहीं आयी थी। एक तो, इसलिये कि पढ़ने-लिखने की स्वतंत्रता सवर्ण स्त्रियों में भी सिर्फ अभिजात वर्ग में थी, दलित स्त्रियों को यह सुविधा आजादी के बाद तक भी नहीं मिली थी और काफी हद तक यह आज भी नहीं हैं। दूसरे, इसलिये कि शिक्षित दलित स्त्रियां पति, बच्चे और चूल्हा-चौका की चारदीवारी में ही कैद रहीं।

डॉ. आंबेडकर का आंदोलन भी अस्सी के दशक में ही हिंदी क्षेत्र में उभरा या कहना चाहिए कि जिसे हम क्रांतिकारी दलित जागरण कहते हैं, उसका उदय हिंदी प्रदेशों में आठवें दशक के बाद ही हुआ। इस जागरण ने भी जितना पुरुषों को शिक्षित और संगठित किया, उतना स्त्रियों को नहीं किया। कारण यह भी है कि आंबेडकर मिशन के प्रचारकों ने अपनी स्त्रियों को जागरूक करने की आवश्यकता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि उन्होंने इस बात को समझा होता कि माता ही भावी पीढ़ियों की निर्माता होती हैं, तो अशिक्षित दलित स्त्रियों की आज इतनी बड़ी संख्या अस्तित्व में नहीं होती। जब सामाजिक क्षेत्र में दलित स्त्री की इतनी दयनीय स्थिति थी, तो उसके कवि बनने की बात तो दूर की कौड़ी है।

अनुसूया ‘अनु’

इसलिए दलित कविता में स्त्री अस्मिता का स्वर बहुत क्षीण है। क्षीण इसलिये है कि अभी तक आधा दर्जन दलित कवयित्रियां भी अस्तित्व में नहीं हैं। 1988 में भारतीय दलित साहित्य मंच (दिल्ली) ने दलित कविताओं का एक संग्रह ‘पीड़ा जो चीख उठी’ नाम से प्रकाशित किया था। उसमें एकमात्र स्त्री स्वर अनुसूया ‘अनु’ का था, जिनकी केवल एक कविता ‘तू बन जा दीपक’ उसमें शामिल की गयी थी। ‘कवि-परिचय’ में अनसूया ‘अनु’ की जन्मतिथि- 19 मार्च, 1948, शिक्षा- बी.ए., बी.एड., रचनाएं- ‘पतंग’ कविता और व्यवसाय- शिक्षिका के बाद लिखा गया है कि वे साहित्य-सृजन एवं समाज सेवा करती हैं।[1]

सन् 1948 में जन्मीं अनुसूया ‘अनु’ शिक्षिका और साहित्य सृजक थीं, तो अवश्य ही मेरी सीमित जानकारी के आधार पर वे हिंदी दलित कविता के वर्तमान काल की पहली कवयित्री थीं। दिल्ली के दलित कवि राजपाल सिंह ‘राज’ ने, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अनसूया ‘अनु’ के काव्य संग्रह ‘बांवरी’ पर अपना एक समीक्षा लेख मुझे भेजा था, संभवतः ‘मूकभारत’ में प्रकाशन के लिये, जिसका मैं उन दिनों संपादक था। किन्हीं कारणों से वह ‘मूकभारत’ में नहीं छप सका था, पर मेरी फाइल में वह सुरक्षित रहा। इस लेख से पता चलता है कि भारतीय दलित साहित्य मंच द्वारा प्रकाशित कविता संकलन में अनुसूया की जो कविता ‘तू बन जा दीपक’ शामिल की गयी थी, वह उनके ‘बांवरी’ कविता संकलन से ली गयी थी या वह उसमें बाद में शामिल की गयी थी। खेद है कि मुझे उनकी न तो ‘पतंग’ कविता उपलब्ध हो सकी और न उनका ‘बांवरी’ कविता संकलन ही प्राप्त हो सका। ‘बांवरी’ के संबंध में राजपाल सिंह राज का लेख उपलब्ध है, पर उसे मैं अपना मत नहीं बना सकता। इसलिए, उनकी एकमात्र उपलब्ध कविता ‘तू बन जा कविता’ पर ही चर्चा करना ज्यादा सही होगा।

इस कविता में निस्संदेह अनुसूया ‘अनु’ ने डॉ. आंबेडकर के आदर्श वाक्य ‘अपना दीपक आप बनो[2]’ का अनुसरण किया है। यह वाक्य स्त्री के संदर्भ में सबसे ज्यादा सही और सार्थक है, क्योंकि स्त्री आज भी स्वाधीन नहीं है। इसलिये स्त्री के लिये जिस चीज की आवश्यकता है, वह आत्मनिर्भरता है। इस कविता में, अनु ने इसी निर्भरता पर जोर दिया है–

तू बन जा दीपक अपना आप।

संकल्प प्रबल जीवन की धारा निर्भरता संताप।।

भर ले इतना तेल दीप में घटे न लौ का ताप।।[3]

यहां तेल और दीप ‘आत्मविश्वास’ और ‘जीवन’ के अर्थ में सार्थक प्रतीक हैं। पूरी कविता भाषा और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत सुन्दर है तथा मात्रा और लय की कसौटी पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। ऐसी सशक्त कविता की रचनाकार अनु एक कवयित्री के रूप में आगे विकास क्यों नहीं कर सकीं और वह किन परिस्थितियों में गुमनामी के अंधकार में चली गयीं? इसका पता नहीं चलता। कारण कुछ भी हो, यह एक उर्वरा कवयित्री का दुखद अंत ही कहा जाएगा।

कावेरी

वर्ष 2008 में भारतीय दलित अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली द्वारा विमल थोरात और सूरज बड़त्या के संपादन में ‘भारतीय दलित साहित्य का विद्रोही स्वर’ शीर्षक से एक कविता संकलन प्रकाशित हुआ, जिसमें तीन कवयित्रियों की कविताएं संकलित हैं। वे हैं– कावेरी, सुशीला टाकभौरे और नरेश कुमारी। पता नहीं क्यों, इस संकलन में रजनी तिलक की कविताओं को शामिल नहीं किया गया, जबकि उनका कविता संग्रह ‘पदचाप’ वर्ष 2000 में ही प्रकाशित हो चुका था और 2008 में उसका दूसरा संस्करण भी आ गया था। कावेरी की कविताओं का पहला संकलन ‘नदी की लहर’ नाम से संभवतः 1987 में प्रकाशित हुआ था। खेद है कि इसकी प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी। विमल थोरात और सूरज बड़त्या द्वारा संपादित संकलन में कावेरी की जिन चार कविताओं को शामिल किया गया है, उनमें कवयित्री का सीधा संघर्ष पुरुष सत्ता से है। वे ‘प्रेरणा’ शीर्षक कविता में कहती हैं–

पुरुष रे पुरुष

कान खोल सुन ले

मैंने चाहा था

तुम ऊंचा उठो

क्षितिज के पार

एक और दुनिया की

खोज करो

किंतु तू काहे को

मानेगा रे।[4]

स्त्री घर को किस तरह पवित्र बनाकर रखती है, उसका चित्रण वे ‘घर’ कविता में करती हैं। पवित्रता की कीमत के रूप में स्त्री के हिस्से में जहर आता है। यथा–

हर घर पवित्रता लिये है

जहां नारी ऐसी होती है

खुद गरल को पीती रहती

परिजन को सुधा देती है।[5]

‘मृग तृष्णा’ कविता में उनका स्वर व्यभिचारी पुरुष की निंदा में व्यक्त हुआ है। वे कहती हैं, ऐसा पुरुष सम्मान से गिरकर बौना हो जाता है और कुंठित जीवन जीता है। यथा–

हर रात तुम्हें

एक नया पन चाहिए

सुरा-सुंदरी के साथ लटकते जाओ

अपनी ऊंचाई को

मैंने कहा था न

तुम बौने हो जाओगे

तेरे इर्द-गिर्द कुंठा पनपेगी।[6]

लेकिन ‘खाईयां’ कविता में वे पूरी गंभीरता से परिवार, जाति, समाज और धर्म को उन खाईयों के रूप में देखती हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्रराष्ट्रीय अस्मिता को विभाजित करती हैं। वे इस कविता में उस स्त्री के संघर्ष को रेखांकित करती हैं, जो लीक से हटकर अपना स्वतंत्र विकास करना चाहती है, पर परिवार, जाति, समाज और धर्म उसे हतोत्साहित करते हैं, उसके मार्ग में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। यथा–

जिन्दगी की खाईयां

ढेर सारी

आती रहीं सामने

परिवार, जाति, समाज

और धर्म की खाईयां

राष्ट्र अंतर्राष्ट्र बांटती अस्मिता को

जब-जब पग बढ़ा

सामने आई खाईयां।[7]

लेकिन, कवयित्री कावेरी की स्त्री हारती नहीं है। वह इन खाईयों को पाटने का हौसला रखती है–

पर, विश्वास को साथ लिये

दौड़ रही मैं

प्यार के भरोसे से

पाट दूंगी खाईयां

जो फासले बढ़े

अपने हौसलों के पंख से

तय करूंगी दूरियां।[8]

कावेरी की इन कविताओं में हमें दलित-चेतना दिखाई नहीं देती। हालांकि वह अपने कविता-कर्म को आगे जारी नहीं रख सकीं।

सुशीला टाकभौरे

वर्ष 1993 में दलित कवयित्री सुशीला टाकभौरे का कविता-संकलन ‘स्वाति बूंद और खारे मोती’ प्रकाशित हुआ। 61 कविताओं के इस संकलन में कवयित्री ने अपने स्त्री-जीवन के अनुभवों का पूरी बेबाकी से साक्षात कराया है। उनकी स्त्री का ‘यथार्थ’ कठोर और विषयुक्त है–

यथार्थ की भूमि

सत्य का धरातल

कितना कठोर

कितना विषयुक्त

क्या कहें इस आभास को

जीवन-सुधा या हलाहल?[9]

स्त्री के लिये प्रतिबंध सब जगह हैं, वहां भी जहां वह पैदा हुई और वहां भी जहां वह ब्याही गयी। इस कविता में सत्य के ये दोनों धरातल मौजूद हैं। लेकिन कवयित्री ने बहुत सही बात कही है कि स्त्री किस लिये जिये? ‘मृग तृष्णा’ कविता में वह सवाल करती हैं–

सजल प्यासी निगाहें

ढूंढ़ती हैं

न जाने किस ठौर को।[10]

लेकिन, जब यह ठौर मिल जाता है, तो स्त्री लंबा जीवन जीना चाहती है। सुशीला ‘जरिया’ कविता में कहती हैं–

अगर जीने का

जरिया मिल जाय

तो यह चाहा जाता है

जिंदगी और भी लंबी हो जाय।[11]

यह जरिया और कुछ नहीं, लक्ष्य है। और यही लक्ष्य स्त्री को विद्रोहिणी बनाता है। वह कुछ नया करना चाहती है और समाज उसे कुलटा, डायन जैसे अमानवीय शब्दों से गालियां देता है, तो वह पुरुष-सत्ता से विद्रोह करती हुई पूछती है–

मां-बाप ने पैदा किया था

गूंगा

परिवेश ने लंगड़ा बना दिया।

चलती रही/ निश्चित परिपाटी पर

बैसाखियों के सहारे

कितने पड़ाव आये

आज जीवन के चढ़ाव पर

बैसाखियां चरमराती हैं

अधिक बोझ से/ अकुलाकर

विस्फरित मन हुंकारता है

बैसाखियों को तोड़ दूं

आज रोम-रोम से

ध्वनि गूंजती है और

पोर-पोर से पांव फूटते हैं–

क्या मैं अमानवी हो गयी हूं?

या असामाजिक?[12]

स्त्री का विद्रोह कहां तक जा सकता है, इसे सुशीला की कविता ‘आहत’ में देखा जा सकता है–

दुनिया के चमन में

दुनियादारी के बीज

किसने बोये?

किसने पानी डाला?

अब कटुता, दुरावे की फसल उगी है

काट भी दोगे तो

ठूंठ रह जायेंगे

जमीन को आदत हो गयी है

अब एक ही फसल उगाने की।[13]

वह सारी वर्जनाओं के खिलाफ अनंत आसमान में मुक्त उड़ान के लिये विद्रोह को स्वर देती हैं–

प्रचलित परिपाटी से हटकर

भागती हूं सब ओर एक साथ

विद्रोहिणी बन चीखती हूं

गूंजती है आवाज सब दिशाओं में

मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए

छत का खुला आसमान नहीं

आसमान की खुली छत चाहिए

मुझे अनंत आसमान चाहिए।[14]

सुशीला की कवयित्री को वह राह पसंद है, जो पहले से नहीं होती है, जिसे स्त्री स्वयं बनाती है। ‘अपनी राह’ कविता में वह कहती हैं–

उस जमीन पर चलना

जहां पहले से

कोई राह नहीं

कितना अच्छा लगता है

स्वयं

अपनी राह बनाना।[15]

सुशीला कितनी संवेदनशील कवयित्री हैं, इसका उदाहरण उनकी ‘अंधेरा’ कविता है, जिसमें वे एक नेत्रहीन व्यक्ति की दुनिया को महसूस करने के लिये एक सशक्त बिंब प्रस्तुत करती हैं। यथा–

एक नेत्रहीन की दुनिया देखी थी

कुछ क्षण के लिये

काले फौलादी रंग की

दीवारों के बीच

जब जीवन की रेल

अंधेरी सुरंग से गुजरी थी

तभी जाना था

कैसी होती है

अंधेरी दुनिया

अस्तित्वहीन, आस्थाहीन।[16]

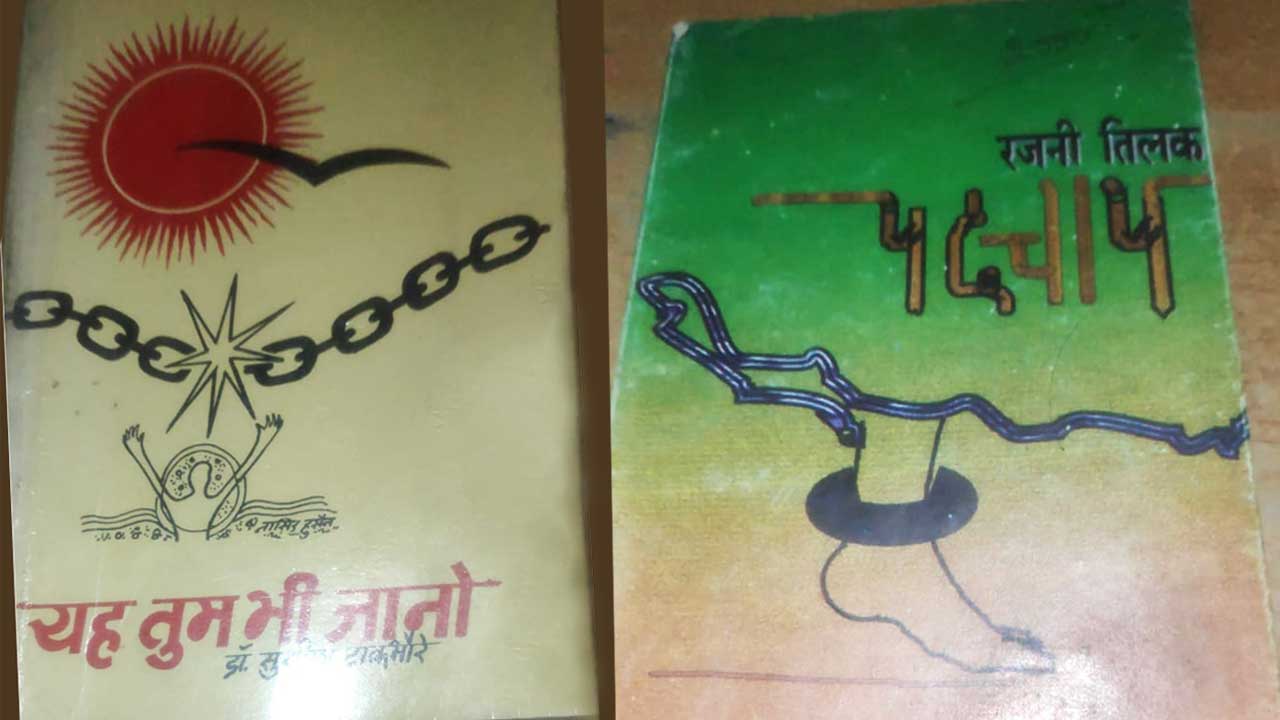

वर्ष 1994 में सुशीला टाकभौरे का दूसरा कविता संग्रह ‘यह तुम भी जानो’ प्रकाशित हुआ। इसके ‘निवेदन’ में उन्होंने लिखा–

“मेरे सामने वह पिछड़ा समाज है, जहां का प्रसार उन्नत रूप में दिखायी नहीं देता, पूंजी रहने पर भी जो पूंजी का सही नियोजन नहीं जानते, जहां रोजगार के पर्याय दिखायी नहीं देते, पूर्व परंपराओं का अंधानुकरण ही जहां होता रहा है, शरीर से बलशाली होते हुए भी, जो मानसिक रूप से निर्बल हैं, फलस्वरूप अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन भी नहीं कर पाते। दिशा, ज्ञान से रहित उन्हें सिर्फ थोड़ा-सा मार्ग-दर्शन चाहिए, फिर वे अंधेरे से प्रकाश में स्वयं ही चले आयेंगे। अपने बल से अनभिज्ञ मेरे इन्हीं बंधुओं को ‘यह तुम भी जानो’ काव्य-संग्रह समखपत है।”[17]

इस समर्पण से स्पष्ट है कि कवयित्री दलितों की मुक्ति के लिये चिंतित है। उसके चिंतन के दायरे में वे मध्यवर्गीय लोग हैं, जो पूंजी रखते हुए भी उसका उपयोग नहीं जानते और जो मानसिक रूप से दासता को स्वीकार कर चुके हैं। संग्रह में आरंभ की दो कविताएं इसी चेतना की हैं। पहली ‘सागर और आकाश’ है, जिसमें स्त्री ने, जब तक समुद्र को नहीं देखा था, कुएं को ही समुद्र समझ लिया था, पर समुद्र को देखने के बाद उसकी चेतना में परिवर्तन होता है। यथा–

मैंने कभी सागर नहीं देखा

तिमिर घन के कूप में हूँ

बरसों से

सोचती हूं– सागर यही है।

मैंने आज खुले आकाश के नीचे

असीम सागर को देखा

सागर जो आकाश से जुड़ा है

आकाश उसमें है

वह आकाश तक है।

यह समय प्रातः नहीं मध्याह्न का है

मैं ढूंढ़ती हूं क्षितिज रेखा

पूर्व से पश्चिम की ओर

मैं जान लेना चाहती हूं

क्षितिज के उस पार क्या है?[18]

दूसरी कविता ‘समष्टि की संतान’है, जिसमें कवयित्री उस व्यक्ति को, जो सागर को पार करना चाहता है और आकाश को छूना, संकीर्णता तथा अकर्मण्यता का त्याग करने को कहती है। यथा–

चाहते हो यदि बाहुबल से

सिंधु को पार करना

आकांक्षा की ऊंचाइयों से

आकाश को छू लेना

तो सबसे पहले

संकीर्णता-अकर्मण्यता को

त्यागना होगा।[19]

सुशीला टाकभौरे की कवयित्री इस रूढ़ि को लेकर चिन्तित है कि लोग अपनी नन्हीं बेटी को दुर्गा, देवी मानकर उसके चरण धोकर पीते हैं। वे कहती हैं कि उन्हें बेटी पर यह गर्व तब होना चाहिए, जब वास्तव में उसे उस योग्य बनाया जाय। यथा–

हमें गर्व होता है जब हम

अपनी ही नन्हीं बेटी के

चरण धोकर पीते हैं

धर्म के नाम पर

इस रूप में कि

वह दुर्गा है, दैवी है, शक्ति है।

गर्व तब होना चाहिए

जब हम उसे शक्तिशाली करें

आक्रोशमयी करें

अपने लक्ष्य की ओर आवेगमयी करें।[20]

इस संग्रह की दो कविताएं दलित चिंतन की दृष्टि से गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जो सम्भवतः इससे पहले की कविता में नहीं मिलते। मिथकों को उपमान बनाकर जन-मनीषा को झकझोर देने वाली ये कविताएं दलित कविता में अद्वितीय प्रयोग हैं। पहली कविता ‘सुनो विक्रम’ है, जिसमें कवयित्री विक्रम से कहती है कि तुमने बेताल को बहुत अपने कंधों पर लाद लिया, अब तुम उसके कंधों पर लदो और तुम बेताल से सवाल करो। ये एक दलित के सवाल हैं, जिन्हें कवयित्री विक्रम के माध्यम से बेताल से यानी समाज के ‘ब्रह्मराक्षस’ से पूछना चहती हैं। यथा–

अब तुम सुनाओ कथा बेताल को

सवार होकर कंधों पर

और पूछो सवाल–

अधिकतम कितना मूल्य है

एक निरीह महिला को

सरेआम नंगा करने का?

कब मिलेगा पशुतुल्य मानव को अधिकार?

कब बदलेंगे कर्मकांड

कब मिलेगा सामाजिक न्याय?

पूछो उससे अन्यथा

कर दो उसके टुकड़े-टुकड़े

देखो वह हल सुझायेगा

और तुम्हारे साथ

गन्तव्य तक जायेगा।[21]

दूसरी महत्वपूर्ण कविता ‘धृतराष्ट्र ने कहा’ है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछता है–

संजय, यह कौन-सा समाज है,

बरसों से ठहरा है

दया और ग्लानि की जमीन पर?

बरसों से

उसके पैरों में वही है

हाथों में वही है

और सिर पर भी वही है

त्याज्य अपवित्रता का बोझ

कोई परिवर्तन नहीं?[22]

यह कविता भारतीय समाज में यथास्थितिवाद के खिलाफ परिवर्तन की आवाज है। लेकिन यह परिवर्तन अपने आप नहीं होगा। इसके लिये पीड़ित और शोषित लोगों को संघर्ष करना होगा। ‘स्वयं को पहचानो’ कविता में कवयित्री कहती है–

रोक लो सूरज के अश्वों को

सीता और उलूपी के पुत्रों की तरह

पूर्वज पिता से अधिक बल है तुम में

तुम्हीं तोड़ोगे

परंपरा से बंधा दृश्य।[23]

सुशीला टाकभौरे का संघर्ष संपूर्ण बदलाव के लिये है। वे मानती हैं कि दलितों के दृष्टिकोण से न इतिहास सही है और न साहित्य। यहां तक कि राजनीति में भी वे धर्म की भूमिका को अस्वीकार करती हैं। ‘नया इतिहास’ शीर्षक कविता में कवयित्री इसी संघर्ष को रेखांकित करती है। यथा–

किसने की थीं यहां की रचनाएं

धर्म, नीति, समाज की बातें

क्यों रह गया सब एकांगी

यह इतिहास अधूरा है।

परिभाषा धर्म की बदलनी है

राजनीति से धर्मनीति अलग करनी है

बंटवारे समाज के सभी बेढंगे

कथनी-करनी में बहुत अन्तर है।

बात छोटी हो या बड़ी

सब की अपनी बड़ी महत्ता है

निकालना है हर जगह से क्षेपक को

स्वार्थ की विद्रूपता हटाना है।[24]

1995 में डा. सुशीला टाकभौरे का तीसरा कविता संग्रह ‘तुमने उसे कब पहचाना’ नाम से आया। यह संग्रह उन्होंने स्त्री मुक्ति आन्दोलन की प्रणेता क्रांति-ज्योति सावित्रीबाई फुले को समर्पित किया। समर्पण और संग्रह के नाम से ही यह मालूम हो जाता है कि इस संग्रह की कविताएं स्त्री-मुक्ति की चेतना से लैस हैं। अपनी ‘मन की बात’ में वे स्पष्ट भी करती हैं–

“ये कविताएं नारी की वर्तमान दलित स्थिति का चित्र स्पष्ट करती हैं, साथ ही उसे स्वयंपूर्ण बनने का आह्वान देती हैं।”[25]

इस संकलन में पहली कविता ‘युग चेतना’ है, जिसमें कवयित्री एक मां को प्रतिष्ठित करती है, उस मां को, जो एक संस्कृति है, एक परंपरा है। लेकिन यह अपने से उत्पन्न अंश को वह दिशा देना चाहती है–

जहां प्रखर सूरज को

आग के गोले को

वह अपनी मुट्ठी में भर ले।[26]

इसके बाद कवयित्री की स्त्री पुरुष के साथ भोगे हुए समय को रेखांकित करती हुई इस सत्य को उद्घाटित करती है–

साथी का दम भरने वाले

स्वामी

तुमने उसे कब पहचाना?

क्यों कहते हो नारी को

मानव-समाज का गहना?[27]

जबकि–

उपेक्षा की ठंडक और

आक्रोश के तेजाब से

नारी व्यक्तित्व को

हमेशा रौंदा जाता है।[28]

कवयित्री स्त्री के बंधनों को उन रीतियों में देखती है, जिन्हें उस पर लादा गया है। उन रीतियों को भस्म करने वाली चिनगारियां भी वह स्त्री के भीतर देखती हैं। ‘औरत नहीं है मजबूर’ कविता में वह कहती है–

औरत नहीं है मजबूर

मजबूरियां हैं रीतियां

ढोते हुए अपना सलीब

अब यह थक गयी हैं।

अगर चाहते हो जानना

तो पूछकर तुम टोह ले लो

राख की हर ढेरी में

कितनी दबी चिनगारियां हैं।

तनिक इनको हवा दे दो

ईंधन स्वयं बन जाएंगी

बनकर ये शोला करेंगी

भस्म सब मजबूरियां।[29]

सामंतवादी व्यवस्था ने स्त्री को भोग्या बनाने में उसके नख-शिख से लेकर पैरों तक की प्रशंसा कर डाली, सोने-चांदी के आभूषणों से सजने-संवरने में ही उसके अस्तित्व को सीमित कर दिया गया। मेंहदी, लाली, नूपुरों की रुनझुन और खनकती चूड़ियों के बोझ तले उसकी मौलिक प्रतिभा दबा दी गयी और यह सब इतने व्यवस्थित ढंग से किया गया कि उसे इसका भान तक नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सृजनशीलता से परिपूर्ण स्त्री आश्रिता, अबला, पराधीन और खिलौना बनकर रह गयी। धर्म ने उसे दासी बना दिया और मर्यादाओं ने गूंगी। मनुष्य की तरह जीने का स्वप्न ही उसने नहीं देखा। सुशीला टाकभौरे की कविताएं स्त्री को इन्हीं बंधनों से मुक्त करने की कविताएं हैं। वे उसे मनुष्य होने का बोध कराते हुए उसकी आश्रिता और अबला की छवि को तोड़ती हैं। वे ‘वह मर्द की तरह जी सकेगी’, कविता में कहती हैं–

औरत अगर अलग कर दे

अपनी कोमलता कमनीयता

लचक और झनकार मय लय

जैसे मेंहदी की मधुरता और नूपुरों की रुनझुन

तो वह तनकर चल सकेगी,

खनकती चूड़ियों की जगह

दे सकेगी शक्तिशाली हौसला

उठाकर हाथ अपने पा सकेगी

मंजिल की डोर।[30]

सुशीला टाकभौरे की काव्य-रचना उस दौर की है, जब हिंदी स्त्री-विमर्श में देह से मुक्ति का स्वर तो था, पर स्त्री को दासी बनाने वाले धर्म-शास्त्रों के खिलाफ कोई आवाज नहीं थी। इस आवाज को दलित कविता ने ही उठाया था। ‘अनुत्तरित प्रश्न’ में सुशीला टाकभौरे कहती हैं–

अगर बन जाऊं मैं

सनातन परंपरा को तोड़ने हेतु

तुम्हारे लिये अभिशाप

गहरे कुएं तक पहुंचा दूं

तुम्हारे चिन्तन के आधार ग्रंथ।[31]

रजनी तिलक

वर्ष 2000 में दलित कवयित्री रजनी तिलक का कविता-संग्रह ‘पदचाप’ आया। 1995 से 2000 के बीच के पांच वर्षों में किसी भी दलित कवयित्री का कविता-संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। रजनी तिलक की प्रवृत्ति पत्रकारिता की रही और वे दलित महिला एवं मानव अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय रहीं। वे महिला आरक्षण बिल में दलित-बहुजन महिलाओं के लिये विशेष आरक्षण की व्यवस्था के लिये संघर्षरत रहीं। इसलिये उनकी कविताएं दलित-बहुजन स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन से जुड़ी कविताएं हैं। इन कविताओं की अनुभूतियां उनके अपने परिवेश से आयी हैं, जिसमें उन्होंने दलित-बहुजन स्त्रियों के सामाजिक यथार्थ को न केवल निकट से देखा है, बल्कि काफी हद तक उसे भोगा भी है। उन्होंने स्वयं अपने ‘आत्मकथ्य’ में कहा है–

“ये कविताएं मेरी उस दुनिया का हिस्सा हैं, जिसे मैंने क्षण-प्रतिक्षण जिया और महसूस किया है।”[32]

रजनी तिलक सावित्री फुले को स्त्री-मुक्ति की पहली शिक्षिका मानती थीं और अपने रचना-कर्म में भी वे उनसे मूलतः प्रभावित रहीं। इसलिये उन्होंने संग्रह की पहली कविता ‘स्त्री-मुक्ति की मशाल हो’ को सावित्रीबाई फुले के क्रांतिकारी व्यक्तित्व को ही समर्पित किया है। इस कविता में वे कहती हैं–

सावित्रीबाई फुले

तुम्हारा जीवन एक कसौटी

तुम्हीं पहली शिक्षिका

बनी स्त्री-मुक्ति की लौ,

अभाव और कष्टों में रहकर

संचेतना का बीज अंकुरित किया।[33]

दलित कविता इसलिये दलित कविता है, क्योंकि उसमें रचनाकार स्वयं एक भोक्ता के रूप में अपनी अनुभूतियों को चित्रित करता है, वह सहानुभूति से नहीं जन्म लेती, वरन् स्वपीड़ा की अनुभूति से जन्मती है। इसीलिये दलितों के जीवन पर लिखे गये उस संपूर्ण साहित्य पर सवाल उठाये जा सकते हैं, जिसे दलितों ने नहीं लिखा। ऐसा साहित्य दलित जीवन से दूर रहकर लिखा गया। रजनी तिलक ने ‘हैरान हूं’ कविता में ऐसे लेखकों पर हैरानी व्यक्त की है कि जिन्होंने दलित-उत्पीड़न सहा ही नहीं और न स्त्री-अपमान झेला, फिर भी दलितों के दर्द को शब्द दे दिये। यथा–

कौन हैं वो

नारी-सी जिल्लत झेली नहीं

दलित-उत्पीड़न सहा नहीं

महसूस करते हैं हो भाव विभोर

मार्मिक कविताएं लिखते हैं

मैं हैरान हूं

उन्होंने हमारे दर्द

गीतों में पिरोये कैसे?[34]

इसी प्रश्न को वे ‘पुस्तकें कहां हैं’ कविता में भी उठाती हैं–

पुस्तकें जो मैं देख रही हूं

जिक्र नहीं

कागज बीनते, भूखे-नंगे

बच्चों की मानवेतर दुर्दशा का।[35]

रजनी तिलक की कवयित्री की चिंता गंदी बस्तियों और नालों के किनारे जीती-मरती जिंदगियों की मुक्ति के लिये है, जिनके लिये इस देश का न शासक वर्ग चिंतित है और ना भद्र वर्ग। आजाद भारत की बागडोर जिन पूंजीपतियों, ब्राह्मणों और राजे-महाराजाओं के हाथों में आयी, उन्होंने राज-व्यवस्था का सारा तानाबाना अपने हितों के लिये ही बुना। उन्होंने लाखों दलित-पिछड़ों और नंगे-भूखे लोगों को उसी हालत में रहने देने के लिये छोड़ दिया, जिसमें वे पहले से रहते आ रहे थे। जो योजनाएं बनायी गयीं, वे भी कागजी साबित हुईं। यहां तक कि निशुल्क शिक्षा और रोजगार गारंटी योजना के प्रावधान भी सरकार को जन-आंदोलनों के दबाव में करने पड़े और वह भी आजादी के पचास साल गुजर जाने के बाद। लेकिन अब ये गरीब लोग जागरूक होने लगे हैं। भारत में बढ़ते नक्सल आंदोलन को हम इसी रूप में देख सकते हैं। रजनी तिलक ‘कौन’ कविता में इसी यथार्थ को रेखांकित करती हैं। यथा–

कौन पिछड़ रहा है

कौन पढ़ रहा है इस देश में

किसे परवाह है उनके मिट जाने की

सिर पर मैला ढोते या सड़कों पे भीख मांगते

कौन जानता है वे कहां रहते हैं?

घरों में जंगलों में, सड़कों पर या फुटपाथ पर

क्या खाते हैं इनके बच्चे, कैसे जीते हैं ये?[36]

लेकिन कवयित्री कहती है? अब ये बच्चे बड़े हो गये हैं और उनमें लाल क्रांति पैदा होने लगी है–

योजनाएं बनीं, मगरमच्छी आंसू

समुद्र में तूफान की सुगबुगाहट है

आसमान लाल है

आसमान में पक्षियों का शोर है

ठहरो, वे अब खड़े हो रहे हैं।[37]

कवयित्री अपने चारों ओर बेसुध पड़ी जिंदगियों को देखकर द्रवित हो जाती है। उनकी मुक्ति की जब कोई आशा उसे दिखायी नहीं देती, तो वह आक्रोश से भर जाती है–

ऐ सूरज, उगलो आग

हमारी हथेलियों में छेद कर दो।[38]

कवयित्री की चिंता में साम्राज्यवाद का विस्तार भी है, जिसमें एक ओर घनघोर गरीबी से जूझते हुए लोगों में वृद्धि होती जा रही है, तो दूसरी ओर उसके परमाणु हथियार हिरोशिमा और नागासाकी की तरह हंसते-खेलते देशों को लाशों के ढेर में बदल दे रहे हैं। कवयित्री यहां युद्ध की मानव-विरोधी विभीषिका के खिलाफ मानववादी बुद्ध की करुणा और शांति की स्थापना का आह्वान करती है। वह ‘बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं’ कविता में अमेरिकी साम्राज्यवाद से पूछती है–

क्यों खड़ी की तुमने

बारूद के ढेर पर हमारी दुनिया?

मैं सावन को आंखों में भर कर

बहारों में झूलना-चाहती हूं।

शांति, ज्ञान, करुणा मेरा गहना

युद्ध, क्रूरता, तृष्णा तुम्हारा हथियार

हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूं।[39]

कवयित्री का संघर्ष बुद्ध के लिये है, युद्ध के लिये नहीं। वह सृजन चाहती है, विनाश नहीं–

हम जंग नहीं चाहते

जीना चाहते हैं।

हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं

हम युद्ध नहीं

बुद्ध चाहते हैं।[40]

बुद्ध इस कविता में धर्म विशेष के प्रवर्त्तक के रूप में नहीं, वरन् शांति और सृजन के अर्थ में आते हैं। लेकिन अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ शोषितों की जंग को वे पूरा समर्थन देती हैं। शोषण-विहीन समाज की परिकल्पना ही उनकी दृष्टि में आजादी की परिकल्पना है। ‘फिर से आजाद’ और ‘जंग ठान ली’ इसी संघर्ष की कविताएं हैं। आजाद देश को ढंकने वाले काले बादलों के खिलाफ वे लिखती हैं–

मगर मेरे प्यारे देश

तुम उनके नापाक इरादों से

बच निकलोगे

तुम्हारे ये उपेक्षित बच्चे

उनकी मंशाओं को

चाक कर देंगे।

तुम्हें कालिमा में

ढांपने वाली सियासत से

मुक्त करायेंगे

मेरे प्यारे देश, हम तुम्हें

फिर से आजाद करायेंगे।[41]

यह कविता दलित चिंतन में देश के प्रति दलितों के अगाध प्रेम को भी रेखांकित करती है। दलित इस देश के मूल निवासी हैं। वे इसके सृजक हैं, इसके धन-धान्य और अपार संपदा के उत्पादक हैं। इसलिये इस देश को नष्ट करने वालों के खिलाफ दलितों का संघर्ष हमेशा तीव्र रहा है और यह स्वाभाविक भी है।

रजनी तिलक के लिये ब्राह्मणवाद असमानता का पर्याय है और मनुवाद जातिवाद का। इसलिये समाज में व्याप्त जातिभेद के लिये वे इन दोनों को जिम्मेदार मानती हैं। मनुवाद ने समाज को विभाजित किया और ब्राह्मणवाद ने उनमें जो ऊंच-नीच पैदा की, वह सारी जातियों में फैल गयी। दलित जातियों में भी यह ऊंच-नीच व्याप्त है, जिसके कारण उनके बीच रोटी-बेटी का संबंध तो दूर, उठने-बैठने तक का व्यवहार नहीं है। रजनी तिलक ने ‘वो बांट देना चाहते हैं’ कविता में इसी सत्य का उद्घाटन किया है–

वो हमें बांट देना चाहते हैं

उपजातियों के मिथ्या झंझट में

वाल्मीकि, रैगर, चमार, खटीक,

धानुक, कंजर, आदिवासियों में।

उनकी बात में न आना

मकसद है उनका हमें लड़ाना।[42]

उनकी दृष्टि में यह ब्राह्मणवाद है, जो दलितों को लड़ाने का काम करता है। इसलिये वे कहती हैं, जातिविहीन समाज के निर्माण के लिये दलितों को ब्राह्मणवाद से लड़ना होगा, जो असमानता के रूप में उनके भीतर मौजूद है। यथा–

असमानता ही है जिनका आधार

ब्राह्मणवाद का वटवृक्ष

ना फले-फूले चारों ओर

लड़ना है हमें असमानता से

गढ़नी है भाषा, बढ़ाना है विज्ञान

तभी बनेगा जातिविहीन समाज।[43]

रजनी तिलक की कविताओं में हम सामाजिक संघर्ष के साथ-साथ आत्म-संघर्ष भी देखते हैं। ‘मुक्ति’, ‘पिंजरा तोड़कर आयी हूं, ‘कैसे कहूं’, ‘तुम्हारा मानव अधिकार, ‘उबर आऊंगी’ और ‘करोड़ो पदचाप हूं’ उनके आत्म-संघर्ष की कविताएं हैं। ‘मुक्ति’ में वे स्वयं से मुक्ति चाहती हैं, जिसका अर्थ है संस्कारों की जकड़न से मुक्ति। यथा–

तुम्हारे साथ थी

कैदी थी तुम्हारी

अब अपने साथ हूं

कैदी हूं संस्कारों की।

मैं खुद से आजादी चाहती हूं

द्वेष, मोह ममता, जीवन-मृत्यु, सुख-दुख

जकड़न-मुक्त होना चाहती हूं।[44]

और ‘पिंजरा तोड़कर आयी हूं’ कविता में वे जकड़न से मुक्ति के लिये अपनी अनुभूतियों को आधार बनाती हैं–

घाव लगा के बैठे हैं

न सता

ढूंढ़ कोई और आसरा

यहां कारवां लुटा के बैठे हैं।

परिंदा हूं

मुझे खुला आसमान चाहिए

न बरगला

मैं पिंजरा तोड़ के आयी हूं।[45]

‘कैसे कहूं’ कविता में रजनी तिलक की स्त्री आत्म-मंथन करती है। यह मंथन आध्यात्मिक नहीं है, हालांकि ‘मैं कौन हूं’ जैसा रहस्यवादी प्रश्न भी उनके चिंतन में है, पर यह प्रश्न स्वयं की तलाश और पहिचान का है, जो नारी-मुक्ति का अहम प्रश्न है। स्त्री-जीवन को नीर भरी दुख की बदली कहा जाता है। पर वह दुख की बदली बनकर नहीं रहना चाहती। यथा–

सोचती हूं

कौन हूं मैं?

मेरा अस्तित्व है क्या?

मैं कहां से और क्यों आयी हूं

धीरे-धीरे क्या मैं भी खाक हो जाऊंगी

क्या मैं भी चुपचाप

उनके पांवों की धूल हो जाऊंगी?[46]

‘तुम्हारा मानव अधिकार’ कविता में रजनी तिलक ने अपने जीवन के एक दुखद अध्याय को चित्रित किया है। अपने आत्म-संघर्ष में जिस अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल से वे रू-ब-रू होती हैं, वह यह है–

जानना चाहती हूं

बच्चे और स्त्रियों के सवाल

क्या मानव-अधिकार के सवाल नहीं?

बच्चों की मुस्कान

औरत का स्वाभिमान

क्या उनका मानव-अधिकार नहीं?[47]

‘उबर आऊंगी’ कविता में एक जुझारू और साहसी स्त्री का प्रतिबिंब है, जिसे यातनाओं के भट्ठे भी मिटा नहीं पाती हैं। वह हर जुल्म के बाद निखरती है और अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ जीती है। यथा–

यातनाओं के भट्ठे सुलगा दो

उससे भी नहीं मिटूंगी

पीड़ाओं की खाई में धकेलो

उनसे उबर आऊंगी।

छा जाओ जुल्म की आंधी बन

मैं टस से मस नहीं होऊंगी।[48]

यह स्त्री जिद्दी नहीं है, पर अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता से समझौता नहीं करती है। यहां रजनी तिलक ने अपने भीतर की स्त्री को ही चित्रित किया है। यही स्त्री उनकी कविता ‘करोड़ों पदचाप हूं’ में नये युग के सूत्रधार के रूप में दस्तक देती है। वह अपने दुखों को आशाओं का तूफान और आंसुओं को जंग का पैगाम कहती हैं। उनकी आवाज आधी दुनिया की तमाम मजलूम और दलित महिलाओं की आवाज है, जो उन्हें संघर्ष का रास्ता दिखाती है। यथा–

मेरा दुख

दुख नहीं

आशाओं का तूफान है

मेरे आंसू, आंसू नहीं हैं

जंग का पैगाम हैं।

इकाई नहीं मैं

करोड़ों पदचाप हूं

मूक नहीं मैं

आधी दुनिया की आवाज हूं

नये युग की सूत्रधार हूं।[49]

रजनी तिलक का स्त्रीवादी चिंतन तथाकथित भद्र वर्गीय स्त्रीवाद से भिन्न है। इस अन्तर को रेखांकित करती है उनकी कविता ‘औरत औरत में अंतर है।’ यह कविता भद्र वर्गीय नारी आंदोलन से सवाल करती है–

एक भंगी तो दूसरी बामणी

एक डोम तो दूसरी ठकुरानी

दोनों सुबह से शाम खटती हैं

बेशक एक, दिन भर खेत में

दूसरी, घर की चारदीवारी में

शाम को एक सोती है बिस्तर पे

तो दूसरी कांटों पर।

प्रसव पीड़ा झेलती फिर भी एक सी

जन्मती है एक नाले के किनारे

दूसरी अस्पताल में।

एक पायलट है

तो दूसरी शिक्षा से वंचित है,

एक सत्तासीन है,

तो दूसरी निर्वस्त्र घुमायी जाती है।

औरत औरत में भी अंतर है।[50]

रजनी तिलक की एक कविता ‘राज पथ गंवा देगी’ है, जिसमें उन्होंने सत्ता को केंद्र में रखकर बहुजन समाज के संघर्ष को प्रतिबिंबित किया है। इसमें ‘सत्ता’ का प्रयोग सामंती ताकत के रूप में किया गया है। इस सामंती ताकत ने ‘राजसत्ता’ के बल पर बहुजनों का शोषण किया और उन्हें उनकी निम्न स्थिति से ऊपर नहीं उठने दिया। उनकी अस्मिता पर हमला किया और उन्हें कीड़ों सी जिंदगी जीने पर मजबूर किया। यथा–

सत्ता

तूने बहुजनों को आहत किया

कीड़ों सी जिंदगी

पाषाण सा दुख

दुर्लभ जीवन

तुमने दुरुह किया।[51]

लेकिन यह कविता केवल बहुजनों के दुखों तक सीमित नहीं है। कवयित्री ने इसमें बहुजनों के विद्रोह को भी रेखांकित किया है, जिसमें बहुजनों द्वारा सत्ता पर काबिज होने का स्वप्न है। यथा–

एक दिन तू टाट पैबंदहो

राजपथ गंवा देगी

चीटियों से कतारबद्ध

बहुजन तुझ पे काबिज हो

अपना परचम फहरायेंगे।[52]

रजनी ने जिस समय यह कविता लिखी, संभवतः उस समय तक उत्तर प्रदेश में बहुजनों की या तो सत्ता आयी नहीं थी, या फिर उन्हें उस सत्ता-परिवर्तन का अनुभव नहीं था। सत्ता पर बहुजनों का काबिज हो जाना एक अलग बात है, जो लोकतंत्र में बिल्कुल भी असंभव नहीं है। लेकिन, सवाल व्यवस्था बदलने का है। उत्तर प्रदेश में बहुजनों के हाथों में सत्ता आयी, लेकिन वे व्यवस्था को नहीं बदल सके। दलितों की अस्मत को उनकी सत्ता ने भी उसी तरह लूटा, जिस तरह पूर्व में काबिज लोगों की सत्ता उन्हें लूट रही थी। व्यवस्था तब बदलेगी, जब सत्ता का पूंजीवादी ढांचा बदलेगा और पूंजीवादी ढांचा तब बदलेगा, जब दलित-सर्वहारा का समाजवादी राज कायम होगा। लेकिन रजनी तिलक का कविता-संघर्ष लोकतंत्र में ही सामाजिक न्याय को कायम करने के लिये है। निर्वासित जातियों और दलितों का शोषण उनकी कवयित्री की चिंता में तो है, पर चूंकि उनकी मुख्य जमीन मानवाधिकार आंदोलन की है, इसलिये एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के कारण उनका कविता-संघर्ष बुद्ध की शीतल छाया में शांत समाधि ले लेता है।

संदर्भ –

[1] पीड़ा जो चीख उठी (कविता संग्रह), संपादक- संपादक मंडल, प्रकाशक, भारतीय दलित साहित्य मंच, भगवत गली, ब्रह्मपुरी, गोंडा, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1988, पृष्ठ 43

[2] यह बुद्धवचन महापरिनिब्बाण सुत्त से लिया गया है, जो बुद्ध के अंतिम वचन के रूप में त्रि-पिटक में दर्ज है।

[3] पीड़ा जो चीख उठी (कविता संग्रह), उपरोक्त, वही

[4] भारतीय दलित साहित्य का विद्रोही स्वर (कविता संग्रह), संपादक : विमल थोरात एवं सूरज बड़त्या, भारतीय दलित अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली, रावत पब्लिकेशंस, जवाहर नगर, जयपुर, संस्करण- 2008, पृष्ठ 19

[5] वही

[6] वही, पृष्ठ 20

[7] वही

[8] वही

[9] स्वाति बूँद और खारे मोती (काव्य संग्रह)- डा. सुशीला टाकभौरे, शरद प्रकाशन, 14 वैष्णव अपार्टमेन्ट, सक्करदरा ले-आऊट, नागपुर, प्रथम संस्करण- 1993, पृष्ठ 9

[10] वही, पृष्ठ 10

[11] वही

[12] वही, पृष्ठ 17

[13] वही, पृष्ठ 13

[14] वही, पृष्ठ 18

[15] वही, पृष्ठ 21

[16] वही, पृष्ठ 36

[17] यह तुम भी जानो (काव्य-संग्रह)- डा. सुशीला टाकभौरे, शरद प्रकाशन, नागपुर, प्रथम संस्करण- 1994, पृष्ठ 8

[18] वही, पृष्ठ 11-12

[19] वही, पृष्ठ 13

[20] वही, पृष्ठ 27

[21] वही, पृष्ठ 32-33

[22] वही, पृष्ठ 41

[23] वही, पृष्ठ 44

[24] वही, पृष्ठ 47

[25] तुमने उसे कब पहचाना (काव्य-संग्रह)- डा. सुशीला टाकभौरे, शरद प्रकाशन, नागपुर, प्रथम संस्करण- 1995, पृष्ठ 11

[26] वही, पृष्ठ 14

[27] वही, पृष्ठ 18

[28] वही

[29] वही, पृष्ठ 37

[30] वही, पृष्ठ 42

[31] वही, पृष्ठ 20

[32] पदचाप (कविता-संग्रह)- रजनी तिलक, सेन्टर फार अल्टरनेटिव दलित मीडिया (कदम), ए.डी.- 118-बी. शालीमार बाग, दिल्ली- 52, प्रथम संस्करण- फरवरी 2000, ‘आत्मकथ्य’, पृष्ठ 5

[33] वही, पृष्ठ 2

[34] वही, पृष्ठ 6

[35] वही, पृष्ठ 46

[36] वही, पृष्ठ 48

[37] वही

[38] वही, पृष्ठ 50

[39] वही, पृष्ठ 53

[40] वही, पृष्ठ 54

[41] वही, पृष्ठ 17-18

[42] वही, पृष्ठ 15

[43] वही

[44] वही, पृष्ठ 10

[45] वही, पृष्ठ 11

[46] वही, पृष्ठ 16

[47] वही, पृष्ठ 20

[48] वही, पृष्ठ 27

[49] वही, पृष्ठ 31

[50] वही, पृष्ठ 40-41

[51] वही, पृष्ठ 44

[52] वही

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in