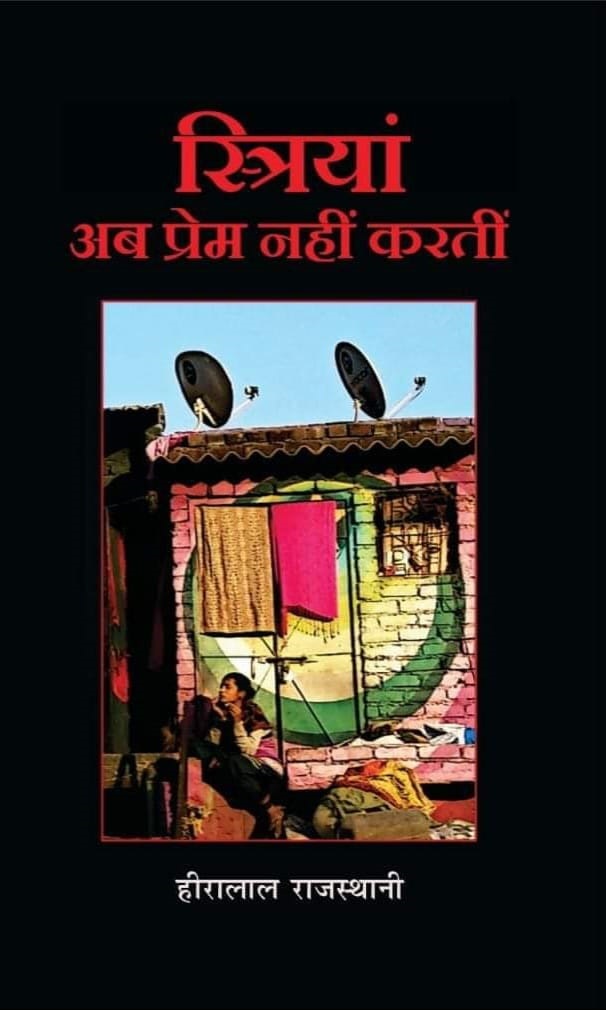

जब हीरालाल राजस्थानी का कविता संकलन ‘स्त्रियां अब प्रेम नहीं करतीं’ हाथ में आया, तो मेरी पहली जिज्ञासा यह हुई कि पढ़ा जाए कि क्या वाकई स्त्रियां अब प्रेम नहीं करतीं? पर संकलन की पहली कविता ‘मां’ पर नजर पड़ी, तो उसे पढकर मैं द्रवित हो गया। मुझे अपनी मां की याद आ गई, जिसे हमने फटे-पुराने कपड़ों में ही, अपने जवान होने तक देखा, कभी गर्म कपड़े तक उसे नसीब नहीं हुए। पिता की दो रुपए रोज की मजदूरी में घर को चलाने वाली उस देवी को एक टुकड़ा सुख क्या होता है, नहीं पता था। हीरालाल ने अपनी कविता में जिस मां का चित्र खींचा है, मुझे वह अपनी ही मां लगी। उसमें भी अपार शक्ति थी, कर्म ऐसा कि पत्थरों से भी रोटी तोड़ लाती थी। यथा—

जब काका भीत होकर बैठ गए थे

लाचारी की खाट पर तो मां कुढ़ती थी

हमारे मुरझाए चेहरे और रीते बर्तनों के वीरानों को देखकर

जिनके पिंदों में गड़ा लेती थी अपनी धंसी हुई आंखें

और टपका देती थी उनकी तलहटी में

सुबकते हुए आंसू

जब कोसता था बुझा हुआ चूल्हा

तो मां, अपने पल्लू से कमर कसकर

निकल पड़ती थी पत्थर-दुनिया में

हाथ में हथौड़ी उठाए

और तोड़ लाती थी पत्थरों से रोटियां

किसी वीरांगना की तरह।[1]

हीरालाल की दूसरी कविता भी ‘मां’ पर है, जो किसी भी दलित मजदूर की मां हो सकती है, जो बीमारी की हालत में भी एनासिन की गोली के सहारे ही उठ खड़ी होकर पिल जाती थी–

बर्तनों में,

छत के जालों में,

सिलाई मशीन की धड़धड़ में,

कपड़ों की धुलाई में,

चूल्हे के धुआं में,

सबके सो जाने के बाद तक

बिना थके

कोलू में जुते बैल सी।[2]

स्त्री-विमर्श मां से ही शुरू होता है, बेटी, बहन, पत्नी, प्रेयसी सब बाद में आती हैं। इसलिए यह स्तुत्य प्रयास है कि इस संकलन में कवि के स्त्री-विमर्श की शुरुआत ‘मां’ से होती है। ‘मां’ के बाद कवि ने स्त्री-चेतना की दो महत्वपूर्ण स्त्री कवियों और आंदोलन-धर्मियों को अपनी कविता में स्मरण किया है। इनमें एक हैं रजनी तिलक और दूसरी हैं रमणिका गुप्ता। आज ये दोनों संसार में नहीं हैं, पर दोनों का रचना-संसार मौजूद है। कवि रजनी के जन्मदिन पर रमणिका को और रमणिका की मृत्यु पर रजनी को याद करता है, और कहता है—

वे दोनों एक-दूसरे की पूरक थीं

और थीं उपेक्षितों की अभिभावक भी।

एक दलित की देहरी में जन्मी

तो दूसरी सवर्ण की कोख से।

रजनी विषमताओं में ढूंढती थी समता का आसमान

वहीं रमणिका रम नहीं पाई मनु की मर्यादा में।

एक का संघर्ष अपनों से था

तो दूसरी ने पितृसत्ता से लिया था लोहा

कोई फर्क नहीं था दोनों में

वे एक जैसी जूझती रहीं अपने समय में

जब मिलतीं

तो थाम लेती थीं एक-दूसरे का हाथ

विश्वास के साथ

और इस साथ में,

साथ-साथ बन गई थीं वे आधी दुनिया की आवाज़।

वे युद्धरत होकर आम आदमी की पदचाप से

ताल में ताल मिलाकर छोड़ गई थीं अपना असर।[3]

रजनी तिलक और रमणिका गुप्ता दोनों कवि, पत्रकार और समाजसेवी थीं। कवि ने जिस ‘युद्धरत आम आदमी’ का उल्लेख किया है, वह उस पत्रिका का नाम है, जिसका संपादन और प्रकाशन रमणिका करती थीं, और कविता में आया ‘पदचाप’ शब्द रजनी के कविता-संग्रह का नाम है। स्त्री-विमर्श और मुक्ति की वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थीं, जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

आस्ट्रियाई कवयित्री एल्फ्रीडे गेस्टर्ल ने अपनी एक कविता में कहा है कि ठंडी औरतें डाकुओं में नहीं, निराशावादियों, संशयवादियों और अज्ञेयवादियों में फंस जाती हैं, और फिर वे व्यर्थ ही आदर्शवाद की अंगीठी की ऊष्मा खोजती हैं।[4] अक्सर धर्म और पितृ-संस्कारों में रची-पगी लड़कियां ही ऐसा करती हैं। ‘संभावनाओं के बीज’ उनमें शायद ही अंकुरित होते हैं। इसलिए कवि ऐसी लड़कियों से संस्कारों की कारा से मुक्त कराने का आह्वान करता है–

लड़कियां प्रेम करो

और निकल जाओ पितृसत्ता के आंगन से बाहर

कोसों दूर

जहां परंपराओं के जाले

तुम्हें जकड़कर नियंत्रित करते हों

जानवरों की तर्ज पर।[5]

कवि इस दमनकारी व्यवस्था को नकारने और उससे लड़ने के लिए उन्हें उठने को कहता है–

उठो, जागो, आगे बढ़ो

लड़ मरो

नकारो इस दमनकारी व्यवस्था को

अपने अंदर अंकुरित करो

संभावनाओं के बीज

यकीन मानो

ये बीज एक दिन बदलाव की छांव को

आवश्यक बना देंगे।[6]

अपने हकों के लिए मुट्ठी तानकर लड़ती हुई महिलाओं और लड़कियों में कवि को सावित्रीबाई फुले की बेटियां और फ़ातिमा शेख की परछाइयां नजर आती हैं। जैसे ‘जामिया की लड़कियां’, जो सत्ता और पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ, अम्मी-अब्बू की झाड़ खाने के बावजूद, मुट्ठियां तानकर सड़कों पर उतर आई थीं। कवि परिवर्तन की संभावनाएं देखता है। यथा–

वे बता रही हैं शिक्षित होने के मतलब

अपनी अम्मियों को

और अम्मियां ढाल बनकर खड़ी रहीं उनके साथ

वे ढल गईं

लोहे की प्रतिमाओं में

और उबल पड़ीं ठंडी सड़कों पर

नए भारत की अगवाही करने

वे खींच रही हैं

तानाशाह के माथे पर तनाव की लकीरें

उनकी बंधी मुट्ठियां

तरेर रही हैं आसमान का सीना कहर बनकर

ये ही बदलेंगी इस तंत्र की तासीर को।[7]

‘जामिया की लड़कियां’ कविता वास्तव में अर्थपूर्ण है, जो बताती है कि अगर शिक्षा दमन के विरुद्ध और परिवर्तन के लिए संघर्ष की चेतना नहीं जगाती है तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्रतिमा चाहे लोहे की हो, या पाषाण की, वह जड़ और स्थिर होती है, चेतन नहीं होती। लोहा या पाषाण हथियार तो बन सकता है, परंतु स्वयं गतिशील नहीं हो सकता। इसलिए यहां कवि को लोहे की प्रतिमाओं की जगह कोई और जीवंत रूपक प्रयोग करना चाहिए था।

हीरालाल राजस्थानी ने संवेदना को उद्वेलित करने वाले विषयों और चरित्रों को अपनी कविताओं का केंद्र-बिंदु बनाया है। उनके संकलन में ऐसी कई कविताएं हैं, जिनका पाठ हमें एक बड़े सामाजिक विमर्श को आमंत्रित करता है। प्रेम एक ऐसा ही विषय है, जो स्त्री-पुरुष के बीच जाति, गोत्र, कुल और धर्म देखकर अपना आधार तय करता है, और जब वह जाति तथा धर्म-निरपेक्ष होता है, तो उसकी कीमत अकसर पुरुष को नहीं, बल्कि स्त्री को अपने प्राण लेकर चुकानी पड़ती है। ‘आयशाएं’ कविता में कवि ने ऐसी ही लड़कियों के दर्द को अभिव्यक्ति दी है, जिन्हें प्रेम के लिए पितृसत्ता ने जीने नहीं दिया। यह कविता उस तेईस साल की आयशा खान की स्मृति कराती है, जिसे सामाजिक रिवाजों ने ख़ुदकुशी करने के लिए बाध्य कर दिया था। कवि कहता है–

वह बताती रही कि उसे प्रेम के सिवाए

कुछ और नहीं चाहिए

लेकिन ये पितृसत्ता मांड लगी पगड़ियां

उसे क्यों समझने लगीं …

शायद उसने जान लिया था

कि स्त्री होना ही उसकी गलती है

आयशा हर वर्ग-समाज में ऐसे ही पलती है

ऐसे ही बिलखती है रोज

ऐसे ही रुंधाती है जीवनमुक्ति के लिए क्षण-क्षण

आयशाएं बतौर रस्म दासी कबूली जाती हैं …

अपनी मर्जी से उसे जीने का अधिकार नहीं

इसीलिए

उसने चुन ली थी अपनी खुशी के लिए ख़ुदकुशी।[8]

क्या आयशा ने अपनी खुशी के लिए ख़ुदकुशी की थी? नहीं, यह सच नहीं है। सच यह है कि उसने पितृसत्ता की रूढियों को कायम रखने के लिए ख़ुदकुशी की थी। उसमें समाज से, अपनों से और पितृसत्ता से लड़ने का साहस नहीं था। इसलिए उसने ‘मांड लगी पगड़ियों’ के हित में मौत को गले लगाया था। शायद प्रेम की यही भयानक नियति लड़कियों को प्रेम करने से रोकती है। वह इसी नियति में अपने होने का अर्थ स्वीकार कर लेती है, जिसे कवि ने बहुत सही तरीके से ‘स्त्री होने का अर्थ’ कविता में चित्रित किया है। यथा–

स्त्री होने का अर्थ है

अपने ही खिलाफ रिवाजों को ढोना

अपने शरीर को मान-मर्यादा का इश्तहार समझना

धर्मग्रंथों के लिखे को

ईश्वर का आदेश मानना।[9]

पितृसत्ता की अधीनता को सामाजिक मर्यादा कहा जाता है और उसे स्वीकार करने वाली लड़की को सम्मान की निगाह से देखा जाता है, भले ही उस सम्मान की निगाह ने उसके हसीन सपनों को जलाकर ख़ाक कर दिया हो। पर, मां-बाप के लिए वह एक आदर्श बेटी होती है, जिसे वे बहुत प्यार करते हैं, पर वह नहीं जान पाती कि उसी प्यार के आवरण में उसका व्यक्तित्व कुचला जाता है। इस प्रकार दासता के जो बंधन और सस्कार उसे उसकी मां से मिलते हैं, वही बंधन और संस्कार वह खुद मां बनकर अपनी बेटी को देती है। इन संस्कारों की ईंटों से उसके लिए एक मजबूत चारदीवारी का निर्माण पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता रहता है, जिसमें रहकर वह कभी नहीं पूछ पाती और कभी नहीं समझ पाती कि उस प्यार में उसका अपना अस्तित्व कहां है? इस दृष्टि से कवि की स्त्री-अस्मिता की एक बेहतरीन कविता ‘पुकार’ है, जो दलित कविता में अस्तिववाद के लिए भी एक आयाम खोलती है। यथा–

मां

मुझे प्यार नहीं चाहिए

वो प्यार

जिसमें रूढियां, आडंबर, भेद

और बंदिशों, परंपराओं के लिबास में

लिपटकर आती हों।

इसके विपरीत, वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसर देने की मांग करती है–

मां

मेरी अभिलाषाओं को

नई उड़ान दे

मैं अपनी पीढ़ी की दौड़ में

पिछड़ना नहीं चाहती।

और अभिलाषाओं को उड़ान तब मिलती है, जब उसे अवसर दिया जाता है। इसलिए वह कहती है—

मां

मुझे दया नहीं, अवसर चाहिए

क्योंकि अवसर ही

कमजोर से कमजोर व्यक्ति को

उसकी प्रतिभा के लिए

सम्मान दिलाता है।[10]

विश्व-प्रसिद्ध स्त्रीवादी फ्रेंच लेखिका सीमोन द बोउवार ने एक जगह लिखा है कि स्वाधीनता का अर्थ स्वायत्ता है। और यह स्वायत्ता अभी स्त्री को नहीं मिली है। वह कहती हैं, यह उसे तभी मिलेगी, जब आधी मानवता का दासत्व समाप्त होगा। लेकिन यह दासत्व कैसे समाप्त होगा, यह आज भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके विपरीत वह आशंकित हैं कि “क्या कानून, संस्थाएं, रीति-रिवाज़ और जनमत के बदलने से स्त्री और पुरुष वास्तव में समान स्तर पर आ जाएंगे?”[11] हालांकि उन्हें इसमें भी संदेह है कि “आर्थिक स्थिति बदलने से स्त्री की स्थिति भी बदल जाएगी।” पर पता नहीं कि क्यों उन्होंने धर्म की सत्ता को स्त्री-दासत्व का कारण नहीं माना? जबकि धर्म ही वह सत्ता है, जो स्त्री को कोई स्वाधीनता नहीं देता है। धर्म की पराधीनता से मुक्त हुए बिना कोई स्त्री स्वाधीनता का उपभोग नहीं कर सकती। इसलिए कवि ने ‘सहनशील’ कविता में धर्मभीरू स्त्री को सहनशील शब्द से संबोधित करते हुए सही प्रश्न उठाया है–

हे सहनशील!

क्या तुम्हें पता भी है कि

इस व्यवस्था में

तुम्हारी ऊर्जा और चेतना को

कुंद करने की साजिश

इन धर्म-ग्रंथों में सहेजकर लिखी गई है

जिस दिन तुम इन्हें पढ़ लोगी

उसी दिन तुम उठ खड़ी होओगी

इन ग्रंथों के खिलाफ।[12]

इसी तरह कवि ‘निषिद्ध’ कविता में बताता है कि धर्म के संस्कारों ने स्त्रियों को दासी की तरह पाला-पोसा है; और मंदिर में स्थापित देवता इतने कमजोर हैं कि वे रजस्वला स्त्री के प्रवेश से ही अपना ब्रह्मचर्य खो देते हैं, जिसके कारण ब्राह्मणों ने मंदिरों में रजस्वला स्त्री के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कवि कहता है–

तुम निषिद्ध कर दी गई हो

देवालयों में

अपनी आस्था का दीप जलाने के लिए

तुम्हारे रजस्वला रिसाव

आड़े आ जाते हैं धर्म के

कर दी जाती हो निषिद्ध

अपने रूप आकर्षण से

कि कहीं

कपाट में पत्थर बने ईश्वर

अपना संयम खोकर

ब्रह्मचर्य न तोड़ दे।[13]

सीमोन द बोउवार ने एक अन्य जगह कहा है, कि “एक पुरुष की जुबान से निकला विशेषण ‘औरत’ एक तरह के अपमान की प्रतीति कराता है और दूसरी ओर वह अपने बारे में यह सुनकर गर्वित हो उठता है कि ‘वह तो मर्द है’। वह मानती हैं कि स्त्री के ‘वर्तमान अस्तित्व का तब तक कोई मानी नहीं है, जब तक कि वह उन्मुक्त और अनंत भविष्य में अपना विस्तार न करे। दुर्भाग्य से स्त्री की दासता का क्रूर जीवन निषेधों और संयोगों से बंधी हुई स्वतंत्रता है, जो वह स्वीकार भी करती है, और उस पर लादी भी गई है।”[14] हालांकि, हीरालाल राजस्थानी ने अपनी कविताओं में ‘औरत’ शब्द का प्रयोग करने से परहेज किया है, लेकिन ‘समृद्ध होती गई ये दुनिया’ कविता में कवि ने सीमोन की बात पर ही जोर दिया है। यथा–

दुनिया भर की सभ्यताओं ने

पशुओं को ही नहीं

इंसानों को भी

बनाया था गुलाम

और तो और

उन पर थोपे गए थे धर्म-संस्कृति के अध्याय

इसकी पहली शिकार

तन-मन से निर्बल स्त्रियां हुईं।

लेकिन निषेधों और बंधनों से बंधे जीवन में भी स्त्री ने दुनिया को अपनी रचनात्मकता से समृद्ध बनाया है। कवि आगे कहता है–

तुम चली हो

यकीनन तुम चली हो आसमानों तक

समुद्र की गहराई तक

भूमि के उपजाऊ होने तक

राजपाट के सिंहासन तक

स्वाभिमान के चरम तक

तुम जहां-जहां चली

वहां-वहां

तुम्हारे पसीने और कोख की अगुआई में

समृद्ध होती गई ये दुनिया।[15]

भारत में हिंदू स्त्री उस दौर से गुजर कर आई है, जब उसके जन्म लेते ही उसे मार दिए जाने की प्रथाएं प्रचलित थीं। उन्नीसवी सदी की प्रख्यात विदुषी पंडिता रमाबाई ने लिखा है, “किसी भी अन्य देश में कोई मां अपने बच्चे के जन्म की इतनी चिंता नहीं करती है, जितनी कि भारत में। भारत की स्त्री अपने पति का दिल जीतने के लिए सदैव इसी चिंता में रहती है कि उसकी कोख से बेटे का जन्म हो।”[16] बेटी का जन्म आज भी अधिकांश जातियों में अशुभ समझा जाता है। कवि की कई कविताएं इसी अवधारणा से जन्मी हैं। ‘अंतिम संस्कार’ कविता में वह कहता है–

मर्द की परछाईं बनकर

अपने कंधों पर ढोती रही तुम

दोनों परिवारों का बोझ

अपने—

आंसू, दूध और मासिक क्रम की तरह

इन्हीं तक सीमित कर दी गई

तुम्हारी जमीन

तुम्हारा आसमान

तुम शरीर ही समझी गई।

कवि चाहता है कि स्त्री अब अपनी इस छवि का अंतिम संस्कार करे–

अब समय है

परंपराओं की नाक में रूई डालकर

उनका अंतिम संस्कार करने का

जिसने तुम्हें हमेशा प्रसव-पीड़ा के सिवाए कुछ न दिया।[17]

और ‘काली सोच’ कविता में कवि ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पुत्र-प्राप्ति के लिए मुल्ला-पंडितों द्वारा गढ़ी गईं मन्नतों और आस्थाओं में स्त्रियों के अंधविश्वास को उठाया है। यथा–

मन्नत के काले धागे

यदि संतानें

उत्पन्न कर सकते तो

अनगिनत स्त्रियां

निसंतान के खून सुखा देने वाले

तानेकसी के छींटों से बच जातीं

ये काली सोच वाली संस्कृति

स्त्रियों की कोख से पुत्र चाहती है।[18]

इस तरह के अंधविश्वासों में पड़कर स्त्रियां वास्तव में अपने ही विरुद्ध अपना लोक रचती हैं। स्त्री का सिंदूर, मंगल-सूत्र, मेंहदी, श्रृंगार आदि ऐसी ही रूढियां हैं, जो स्त्री को उसी व्यवस्था का पक्षधर बना देती हैं, जो उसके विरुद्ध होती है। कवि ‘अपने ही विरुद्ध’ कविता में इसी विचार को व्यक्त करता है–

बंधी रही तुम अब तक श्रृंगार के नाम पर

सिंदूर में/ मंगलसूत्र में/ कंगन-चूड़ियों में

पाजेब और मेंहदी के सुर्ख रंगों में

जिनका अस्तित्व

कभी भी

हथेलियों से बाहर नहीं झांक पाया …

हौसला बढ़ाना होगा

न कि बहू के बेटी होने के संकेत पाकर

भ्रूण को गिरवा देना

इसके बजाए बेटी के बलात्कृत भ्रूण को मिटाकर

उसे नए सिरे से उठ खड़े होने में

उसका साथ देना होगा

जैसे तुम बेटों का देती आई हो।

क्यों तुम अपनी ही जाति की दुश्मन बनी हो

संस्कारों के नाम पर

पवित्रता के नाम पर

कुल की झूठी शान के नाम पर।[19]

इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियों का शोषण और दमन उनके धर्म के कारण ही है। पर कुछ ऐसे दुःख भी हैं, जिनके लिए स्त्री कदाचित दोषी नहीं है। वे दुःख शारीरिक हैं, पर उनके धर्म ने उन दुखों के लिए भी स्त्री-जीवन को भयानक बना दिया है। ऐसी ही एक समस्या स्त्री के बांझपन की है, पर हिंदू धर्म ने उसके लिए भी स्त्री को अशुभ और अमंगल घोषित कर दिया है, जिसका कष्ट वह आजीवन भोगती है। कवि ने इस दर्द को ‘अर्थहीन’ कविता में शिद्दत से अभिव्यक्त किया है। जैसे ही पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती, वह उसके लिए अर्थहीन हो जाती है। इसी धर्म के कारण स्त्री का किसी अन्य धर्म या जाति के युवक से प्रेम करना भी न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि दंडनीय भी है। इसका मार्मिक चित्रण कवि ने ‘आनर किलिंग’ कविता में बेहद सजीव बिंबों के साथ किया है। यथा–

रूढियों की कट्टरता का आलम यह है कि

यहां अंतरजातीय प्रेम

जब विवाह तक परवान चढ़ता है

तो घर के सब्जी काटने के चाकू-छुरी

खेत की कटाई करने वाली हंसिया-दराती

डंगर हांकने वाले लठ-लाठी

पशुओं को खूंटे से बांधने वाले रस्से

मसाले कूटने वाली मूसल

सब नाराज़ होकर

जातीयता की प्यास मिटाने

एक साथ हमला बोल देते हैं।[20]

हिंदू संस्कृति की एक विशेषता बलात्कार भी है। अधिकतर हिंदू देवताओं और ऋषिओं के चरित्र पर-स्त्रियों के साथ बलात्कार और जारकर्म वाले हैं। इसी के परिणामस्वरूप, ब्राह्मणवादी और सामंती संस्कृति ने कमजोर स्त्रियों के साथ जारकर्म और बलात्कार को एक दैवीय अधिकार के रूप में स्थापित किया, जिसे समाप्त करने में आज़ादी के बाद के लोकतांत्रिक जन-संघर्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि यह कानूनी रूप से समाप्त हुआ है, पर सामाजिक तौर से अभी कायम है, और विद्रूप यह है कि आज भी कमजोर वर्गों, खासकर दलित-आदिवासी समुदायों की स्त्रियां दबंग द्विजों के अत्याचार और बलात्कार की शिकार होती रहती हैं। यद्यपि, बलात्कृत स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं होता, वह बस कमजोर होने के कारण ही बलात्कार की शिकार होती है, पर वह उसके दंश से आजीवन पीड़ित रहती है। अनुपमा राव ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक ‘दि कास्ट क्वेश्चन’ में बहुत विस्तार से किया है।[21] इस भावभूमि पर लिखी ‘बलात्कृत स्त्रियां’ कवि की महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें वह बलात्कार की शिकार स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण इस प्रकार करता है–

बलात्कृत स्त्रियां खुलकर हंस नहीं सकतीं

वे प्रेम नहीं कर सकतीं

वे उपेक्षित कर

घृणाओं के दलदल में धंसा दी जाती है

हर राय-मशवरे से वंचित कर दी जाती है

और तो और

समाज उनसे उनकी सहजता

और सौंदर्यबोध तक छीन लेता है

इस हेय दृष्टि के प्रकोप से

वे अब मां, बहन, बेटी, पत्नी और दोस्त न होकर

सिर्फ बलात्कृत ही कही जाएंगी

क्योंकि उनका शरीर ही उनकी पवित्रता का

प्रमाण-पत्र बन गया है।[22]

इसमें संदेह नहीं कि दलित कवियों में संवेदना और विचार की कमी नहीं है, परन्तु कल्पनाशीलता का अभाव उनमें अक्सर देखा जाता है। इसी अभाव के कारण दलित कविताओं में सशक्त प्रतीक, बिंब और रूपक नहीं आ पाते। यह दलित कविता का एक बड़ा दोष है। हालांकि, हीरालाल राजस्थानी के कविता-संग्रह में मात्र दो कविताएं ‘आनर किलिंग’ और ‘मोमबत्तियां’ इस निकष पर प्रभावित करती हैं। इनमें ‘मोमबत्तियां’ कविता स्त्री और मोमबत्ती के बीच कवि की कल्पनाशीलता की अद्भुत रचना है। यथा–

मोमबत्तियां अब रौशनी नहीं

ताप देने लगी हैं

अपने स्त्रीलिंगी होने का फर्ज निभाती हैं

ये जलती हैं

ये जलाई जाती हैं/ दिनदहाड़े

पिघले जाती हैं घरों की चारदीवारी में

बुझाई जाती हैं अवसरों के नाम पर

दफ्तरों में, कालेजों में, संस्थानों में, कारखानों में

राजनीति के गलियारों में

रिश्तों के तानेबाने में

लेकिन फिर ये उठ खड़ी होती हैं

अपनी टूटी उम्मीद के सहारे

और भभक पड़ती हैं

इंडिया गेट के सीने में ज्वाला बनकर

अपने वजूद के लिए

हर रोज, हर क्षण।[23]

अंत में उस लंबी कविता को लेते हैं, जिसे कवि ने अपने संग्रह का नाम दिया है। यह कविता है ‘स्त्रियां अब प्रेम नहीं करतीं।’[24] एक बारगी यह उदबोधन स्त्री के नैसर्गिक गुण पर ही प्रहार करता नजर आता है। अगर स्त्री प्रेम न करे, तो मानव का विकास क्या, जन्म तक रुक जाएगा। हालांकि, वे सारी बातें सही हैं, जो इस कविता में प्रेम न करने के कारण के रूप में गिनाई गई हैं, परंतु इसके बावजूद स्त्रियां प्रेम करती हैं, क्योंकि प्रेम ही उनकी प्रकृति है। कवि के शब्दों में, भले ही स्त्रियां जान गई हैं–

अपने जीवन में

प्रेम और समाज-व्यवस्था के भ्रमजाल को

चारदीवारी के चक्रव्यूह को

जिसमें उन्हें दासी-उपवासी बनाया गया।

लेकिन फिर भी वे प्रेम करती हैं। भले ही–

उन्हें सिर्फ एक पाठ रटाया गया

लज्जा का

और बुनियादी हकों से दूर रख धकेला गया है

अज्ञानता के घने जंगल में।

लेकिन फिर भी वे प्रेम करती हैं। भले ही कवि के शब्दों में–

वे महसूसती हैं कि

जब-जब वे घर से बाहर निकलीं

तो हर मोड़-चौराहे पर

उन्हें हवस के बुत

च्युंगम की तरह गुब्बारे फुलाते हुए मिलें

जो नोंच लेना चाहते हैं उनका सर्वस्व।

लेकिन फिर भी वे प्रेम करना नहीं छोड़तीं। भले ही कवि का कथन सत्य है कि–

दहेज और बलात के भय ने उन्हें झकझोर दिया है

जुबां खोलने पर

ठहराया गया उन्हें कुलटा और निर्लज्ज।

लेकिन फिर भी वे प्रेम करती हैं। भले ही कवि के शब्दों में, “उनका विश्वास डिग चुका है/… वे भांप गई हैं/ छद्म के रहस्य को’/… वे दान-प्रदान की गईं/ वस्तुओं की तरह उनकी खरीद-फरोख्त हुई/… और भले ही ‘प्रेम सच की तरह खटकता रहा है/ खाप के जाप में।” लेकिन फिर भी सच यह है कि स्त्रियां प्रेम करती हैं, और करती रहेंगी। यह वह त्याग और समर्पण है, जो स्त्री के सिवा कहीं नहीं मिलेगा।

संदर्भ :

[1] हीरालाल राजस्थानी, स्त्रियां अब प्रेम नहीं करतीं (कविता-संकलन), लोकमित्र, शाहदरा, दिल्ली, 2022, पृष्ठ 19

[2] वही, पृष्ठ 20

[3] वही, पृष्ठ 21-22

[4] मैं औरत, जर्मनी से अनुवाद, अमृत मेहता, साहित्य उपक्रम, 2006, पृष्ठ 16

[5] हीरालाल राजस्थानी, उपरोक्त, पृष्ठ 28

[6] वही, पृष्ठ 29

[7] वही, पृष्ठ 25

[8] वही, पृष्ठ 30-31

[9] वही, पृष्ठ 26

[10] वही, पृष्ठ 32-33

[11] स्त्री उपेक्षिता (सेकेण्ड सेक्स), सीमोन द बोउवार, अनुवाद : प्रभा खेतान, पृष्ठ 386

[12] हीरालाल राजस्थानी, उपरोक्त, पृष्ठ 146

[13] वही, 152-153

[14] सीमोन द बोउवार की जीवनी, स्वतंत्रता और प्रेम की राह, क्लोद फ्रांसिस और फेर्नाद गोंतिए, हिंदी अनुवाद, संवाद प्रकाशन, पृष्ठ 286-287

[15] हीरालाल, उपरोक्त, पृष्ठ 45-46

[16] दि हाई कास्ट हिंदू वूमन, पंडिता रमाबाई सरस्वती, सीपीएसआईए, यूएसए, पृष्ठ 21

[17] हीरालाल राजस्थानी, उपरोक्त, पृष्ठ 35

[18] वही, पृष्ठ 104

[19] वही, पृष्ठ 121-125

[20] वही, पृष्ठ 170

[21] अनुपमा राव, दि कास्ट क्वेशचन, 2011, परमानेंट ब्लेक, रानीखेत, पृष्ठ 210, 222, 235, 237-38, एवं 359

[22] हीरालाल राजस्थानी, उपरोक्त, पृष्ठ 51

[23] वही, पृष्ठ 75

[24] वही, पृष्ठ 107-113

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in