महिषासुर आंदोलन आज एक व्यापक स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जहां एक ओर विमर्श के स्तर पर इसने बौद्धिक जगत को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर यह एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन का शक्ल भी अख्तियार करने की ओर बढ़ रहा है। विमर्श के स्तर पर यह मिथकों और इतिहास की आर्य-ब्राह्मणवादी व्याख्याओं को चुनौती दे रहा है, तो जमीनी आंदोलन के स्तर पर आर्य-ब्राह्मणवादी संस्कृति और परंपराओं के बरक्स वैकल्पिक या भुला दी गई संस्कृतियों और परंपराओं को नए सिरे से पुनर्जीवित कर रहा है। इस प्रकार महिषासुर विमर्श आर्य-ब्राह्मणवादी और आज की हिन्दुत्व की परियोजना के लिए एक चुनौती की तरह सामने आया है। इसकी अनुगूंज भारतीय संसद तक में सुनाई दी।

आंदोलन और विमर्श के स्तर पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने इसके सामने बहुत सारे प्रश्न भी खड़े किए हैं। ये प्रश्न दोनों स्तरों पर हैं। विमर्श के स्तर पर भी और आंदोलन के स्तर पर भी। ये प्रश्न महिषासुर आंदोलन की एक सैद्धांतिकी की मांग कर रहे हैं। इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि इस आंदोलन की संरचनात्मक विश्लेषण की जाय। आज यह जरूरी भी हो गया है, क्योंकि यह आंदोलन जिस मुकाम पर पहुंच गया है, वहां इसकी सैद्धांतिकी को ऩए सिरे से प्रस्तुत करने की जरूरत है, साथ ही इसका संरचनागत विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। वैसे हम सभी यह जानते हैं कि कोई भी सैद्धांतिकी हमेशा अधूरी होती है, खास कर उस मामले में जब वह किसी आंदोलन की पैदाइश हो, और वह आंदोलन जीवन्त रूप में जारी हो। फिर आंदोलन के अलग-अलग मुकामों पर उसकी सैद्धांतिकी प्रस्तुत करना और आंदोलन के संदर्भ में उठ रहे सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। इस आलेख के माध्यम से मैं अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहता हूं।

महिषासुर आंदोलन/विमर्श क्यों?

इस आंदोलन से जिस प्रश्न का जवाब सबसे अधिक मांगा जा रहा है, वह प्रश्न यह है कि महिषासुर आंदोलन का उद्देश्य क्या है? यह आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? इस आंदोलन को किस रूप में देखा जाय? क्या इसका भारत के वर्तमान को बदलने और बेहतर भविष्य के निर्माण से कोई संबंध है? या यह सिर्फ मिथकों या अतीत का पुनर्पाठ है, गड़े मुर्दे उखाड़ना है? इस तरह के सवाल सिर्फ उनके तरफ से नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने इतिहास को मिथक में तब्दील कर अपना वर्चस्व स्थापित किया और इस वर्चस्व को हर हालात में बनाए रखना चाहते हैं। दुखद यह है कि यह सवाल उनकी तरफ से भी आए हैं, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं और वर्चस्व के सभी रूपों के खात्मे की बातें करते हैं।

महिषासुर आंदोलन क्यों? इस सवाल का जवाब भारतीय इतिहास के प्रति नजरिए से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान इतिहास की ही पैदाइश होता है और भविष्य निर्माण के बीज वर्तमान में मौजूद होते हैं। इसलिए यह स्थापित धारणा है कि इतिहास का अध्ययन और विश्लेषण का वर्तमान और भविष्य से गहरा संबंंध होता है। महिषासुर आंदोलन इतिहास या मिथकीकृत इतिहास की पुनर्व्याख्या क्यों करना चाहता है, क्यों पुनर्पाठ करना चाहता है, उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों वह इतिहास या मिथकों की अब तक की अधिकांश व्याख्याओं को केवल अधूरा ही नहीं पा रहा है, बल्कि सिर के बल खड़ा पा रहा है। इसकी व्याख्या करने से पहले इस बात की अत्यन्त संक्षेप में ही सही चर्चा कर लेना जरूरी है कि भारतीय इतिहास को लेकर मुख्यतः कौन-कौन सी दृष्टियां रही हैं। उनकी क्या बुनियादी कमजोरियां रही हैं, इसका जायजा ले लिया जाय। साथ ही इस बात पर भी विचार कर लिया जाय कि क्या कोई ऐसी इतिहास दृष्टि रही है, जो महिषासुर आंदोलन के अगुआ लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हो, जिसके साथ महिषासुर आंदोलन स्वयं को जोड़ता हो।

सबसे पहले भारतीय इतिहास की मुख्य धाराओं की चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को लेकर चार दृष्टियां मौजूद रही हैं – पहली औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि, दूसरी राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टि, तीसरी वामपंथी दृष्टि और चौथी बहुजन इतिहास दृष्टि। औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि को काफी पहले ही यह कह कर खारिज किया जा चुका है कि इसके केंद्र में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में जायज ठहराना रहा है। वामपंथी इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टि को यह कह कर खारिज कर दिया कि यह दृष्टि उच्चवर्गीय दृष्टि रही है। वामपंथी इतिहास दृष्टि ने स्वयं को भारतीय इतिहास के सच्चे दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन बहुजन इतिहास दृष्टि ने तथ्यों और तर्कों से यह प्रमाणित कर दिया कि भारतीय वामपंथी इतिहास दृष्टि मूलतः द्विज केंद्रित इतिहास दृष्टि रही है। कुछ एक वामपंथी इतिहासकार एक हद तक इसके अपवाद हो सकते हैं। चौथी बहुजन इतिहास दृष्टि है, जो यह सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि भारतीय इतिहास को देखते समय वर्ग की जगह वर्ण/जाति को केंद्र में रखा जाना चाहिए। बहुजन इतिहास को प्रमोद रंजन (2016a) के शब्दों में इस प्रकार रख सकते है, “बहुजन इतिहास की अवधारणा अपने आप में सीधी है- अभिजन के विपरीत; बहुजन का इतिहास। जैसा कि ढाई हजार साल पहले बु्द्ध ने कहा था – बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुजन इतिहास बहुसंख्यों के इतिहास पर जरूर जोर देता है, लेकिन इसका अर्थ बहुसंख्यकों का इतिहास नहीं है। इसका आधार संख्या बल नहीं, बल्कि इसके विपरीत सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना के पक्ष में जिस सामूहिक-सामुदायिक-सांप्रदायिक चेतना का निर्माण मनुवाद करता है, बहुजन इतिहास उसके विरूद्ध विभिन्न सामाजिक तबकों की प्रतिनिधि आवाज बनता है। यह इतिहास समाज के उस अंतिम आदमी का भी इतिहास है, जो किसी भी प्रकार की वंचना झेल रहा है।” यह बात सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर लागू होती है, जो भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभु्त्व का मुख्य औजार रहा है। महिषासुर आंदोलन भारतीय समाज में वर्चस्व के सभी रूपों का आधार, द्विज केंद्रित सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़कर बहुजन केंद्रित संस्कृति की स्थापना करना चाहता है। पुनः यदि प्रमोद रंजन (2016b) के शब्दों में कहें तो, “वर्ण-जाति के प्रभुत्व वाले समाज में इतिहास की बहुजन अवधारणा विभिन्न वंचित सामाजिक समूहों की साझी पीड़ाओं और सांंस्कृतिक अभिव्यक्तियों की समानता को लक्षित करती है तथा उन सभी लोगों को साथ लेकर चलने का वादा करती है, जो इन अमानवीयताओं के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।” यहां पर एक बात याद रखना अत्यन्त आवश्यक है कि भारत में द्विज सांस्कृतिक वर्चस्व अपने को धर्म के आवरण में प्रस्तुत करता रहा है, अब भी कर रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि द्विज संस्कृति के खिलाफ कोई संघर्ष हिंदू धर्म के खिलाफ संघर्ष बन जाता है और इसके खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों को धर्म द्रोही या धर्म का अपमान करने वाला, यहां तक की राष्ट्रद्रोही भी ठहराया दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, हजारों वर्ष पहले आर्य-ब्राह्मणवादी द्विज संस्कृति को न मानने वाले और उसका प्रतिवाद करने वाले लोगों को नकारात्मक अर्थो में असुर, देैत्य, राक्षस आदि ठहरा दिया गया। महिषासुर आंदोलन अपने को इन्ही असुरों, राक्षसों और देैत्यों से जोड़ता है और मानता हैं कि इस देश के बहुजन इन्हीं के वंशज हैं।

https://www.youtube.com/watch?v=sTlxha-RFRE&feature=youtu.be

भारत की सांस्कृतिक इतिहास को बहुजन दृष्टि से देखने और द्विज केंद्रित सांस्कृतिक इतिहास दृष्टियों से टकराने का यह काम कोई नया नहीं है, भले इसका ताप-तेवर नया हो, संघर्ष के स्थल नए हों, संघर्ष के उपकरण नए हों, असल बात तो यह है कि महिषासुर आंदोलन की सांस्कृतिक इतिहास दृष्टि के प्रेरणास्रोत फुले, पेरियार और आंबेड़कर हैं। जिसे वर्तमान समय में गेल ऑमवेट जैसे कई सारे सांस्कृतिक इतिहासकार आगे बढ़ा रहे है। महिषासुर आंदोलन फुले, आंबेडकर और पेरियार की भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को देखने के नजरिए को व्यापक बहुजन तबके तक ले जाना चाहता है, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं शामिल हैं। इस सांस्कृतिक संघर्ष का केंद्रीय कार्यभार ब्राह्मणवादी मिथकों के वाक्-जाल में ढंक दिए बहुजन के इतिहास को उजागर करना है, इन मिथकों में अपमानित और लांछित किए गए, असुर, राक्षस और दैत्य ठहराए गए बहुजनों के महान नायकों के वास्तविक चरित्र को सामने लाना है। ब्राह्मणवादी-द्विज संस्कृति ने जिन महान बहुजन नायकों को वास्तविक इतिहास से गायब कर मिथक में बदल दिया, उन्हें राक्षस ठहरा दिया। उसमें एक केंद्रीय चरित्र महिषासुर है। उनकी उपस्थिति आज भी भारतीय भूभाग के व्यापक हिस्से में लोक जीवन में बनी हुई है। उन्हें राक्षस ठहराने वाले लोगों की सैकडों वर्षों की लाख कोशिशों के बाद भी वे दलितों-ओबीसी-आदिवासियों के एक बड़े हिस्से के बीच नायक के रूप में स्थापित हैं और महिषासुर आंदोलन के बाद यह व्यापकता बढती जा रही है। महिषासुर आंदोलन में महिषासुर केवल ऐतिहासिक वास्तविक महान जननायक के रूप में ही नहीं मौजूद हैं, वे द्विज संस्कृति के खिलाफ संघर्ष के सबसे केंद्रीय प्रतीक भी हैं। वे संघर्ष और प्रतिरोध की परंपरा के प्रतीक पुरूष हैं, जो संघर्ष हजारों वर्षों से द्विजों और बहुजनों के बीच चला आ रहा है।

महिषासुर आंदोलन के केंद्रीय लक्ष्य और इतिहास दृष्टि को रेखांकित करने के बाद मैं एक-एक करके उन प्रश्नों को लूंगा, जो पूछे जा रहे हैं, उन मुख्य आरोपों का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो आंदोलन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस सब का उद्देश्य आंदोलन की अवस्थिति को स्पष्ट करना है।

महिषासुर की ऐतिहासिकता का प्रश्न

सबसे ज्यादा प्रश्न महिषासुर की ऐतिहासिकता को लेकर पूछे जाते हैं। इस तथ्य से शायद ही कोई नावाकिफ हो कि क्यों और कैसे भारत के कुछ समुदायों का इतिहास मिटा दिया गया। अंधकार के उस कूप में डाल दिया गया, जहां से उसे उजाले में लाना एक चुनौती भरा काम बन गया। यह काम उन लोगों ने किया जो अपने को विद्वान, बुद्धिजीवी, इतिहासकार, समाज विज्ञानी, साहित्यकार और सांस्कृतिक व्यक्ति समझते हैं। स्वयं को इन अनुशासनों के कर्ता-धर्ता समझते हैं। वही लोग आज यह पूछ रहे हैं क्या महिषासुर कोई ऐतिहासिक पात्र है? महिषासुर आंदोलन ने कभी यह नहीं कहा कि महिषासुर का जन्म फला तारीख को, फला जगह पर हुआ था। झूठे तथ्य गढ़ना, मनगढंत कहानियों को इतिहास के तथ्य की तरह प्रस्तुत करना ब्राह्मणवादियों की परंपरा रही है। उनकी इस कपोल-कल्पना की पैदाइश दुर्गा जैसी देवियां हैं, जिन्हें महिषासुर का वध करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदार राजा के रूप में प्रतिष्ठित महिषासुर को राक्षस या दैत्य बना दिया गया। झूठ गढ़ने और फिर उस झूठ को इतिहास की तरह या तथ्य की तरह प्रस्तुत करने की परंपरा ब्राह्मणवादियों की रही है। महिषासुर आंदोलन किसी झूठ के आधार पर कोई प्रस्थापना नहीं करना चाहता है।

इस आंदोलन का सिर्फ इतना ही कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों में विविध समुदायों द्वारा महिषासुर को अपने नायक रूप में देखा जाता है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो बहुत पहले से दुर्गा-पूजा के दिन को शोक-दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के इस छोर से लेकर उस छोर तक बहुत सारे स्थान हैं, जहां महिषासुर के स्थल है। इन स्थानों पर दूर-दूर से लोग आते हैं और अपने नायक का दर्शन करते हैं, उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैसा कि लोक करता है, उनमें कुछ लोग अपने महिषासुर की आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मैसूर जैसे स्थलों का नाम ही महिषासुर के नाम पर पड़ा है। प्रमोद रंजन और उनके साथियों ने ऐसे अनेक स्थलों की भी पहचान की है। जनवरी-फ़रवरी 2017 के दौरान ऐसी ही एक यात्रा में मैं भी उनके साथ था। ये स्थल देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, जिनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (महोबा, बनारस) महाराष्ट्र के कई हिस्से, और मध्य प्रदेश (खजुराहो, छतरपुर) आदि शामिल हैं। इसके अलावा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर अपने को महिषासुर का वंशज मानने वाले लोग भी हैं। इसमें झारखण्ड के पूर्व मुुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर महेश गुरू, वंदना टेटे, सुषमा असुर, आदि अनेक लोग अपने को महिषासुर का वंशज बताते हैं। जन सामान्य में महिषासुर की उपस्थिति कितने रूपों में, कहां-कहां और किन समुदायों में है। इस संदर्भ में विस्तृत सामग्री अनेक स्थानों पर प्रकाशित हो चुकी है। इस लिए यहां मैं इसके विस्तार में जाने से बच रहा हूं।

यहां यह कहना अत्यन्त आवश्यक है कि महिषासुर की इतनी व्यापक उपस्थिति बताती है कि भारत में एक विशाल समुदाय ऐसा रहा है, जो महिषासुर को अपना नायक मानता रहा है। यह समुदाय किसी महान सभ्यता, संस्कृति और जीवन-पद्धति का वाहक था। जिसका विध्वंस किया गया और पहले तो इस सभ्यता और जीवन-पद्धति से जुड़े लोगों और उनके नायकों के नामो-निशान को मिटाने की कोशि्श की गई, जब इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली तो, इन्हें और इनकी जीवन-पद्धति को बदनाम करने का एक व्यापक अभियान चला। इस अभियान का एक हिस्सा विभिन्न पुराणों और अन्य साहित्य की रचना करना भी था। इन पुराणों के मिथकों के माध्यम से इतिहास को उलट दिया गया। इन पुराणों में खुद महिषासुर और उनके अनुयायियों को नकारात्मक अर्थो में राक्षस आदि का दर्जा दिया गया। सबसे त्रासद बात तो यह है कि यह सबकुछ इस धूर्तता और मक्कारी के साथ किया गया कि महिषासुर के वंशजों के एक बड़े हिस्से ने धीरे-धीरे इस मिथकों के झूठ को सच मान लिया। महिषासुर आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने महिषासुर संस्कृति के पुराने वारिसों को फिर अपने पुऱखे की खोज के लिए प्रेरित किया। यह एहसास दिलाया कि तुम जिस महिषासुर को राक्षस मान रहे हो, वह तुम्हारी संस्कृति का प्रतीक पुरूष है। एक बुद्धिमान , न्यायप्रिय और लोक कल्याणकारी राजा का प्रतिमान है। ब्राह्मणवादी मिथकों के प्रभाव में यहां के प्राचीन निवासी या ब्राह्मणेत्तर संस्कृतियों के लोग धीरे-धीरे अपने बु्द्धिमान, उदार और न्यायप्रिय राजा के प्रतिमान को भुलाना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे समाज के एक बड़े हिस्से में ब्राह्मणवादी महिषासुर को दानव के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, भले ही इनके प्रभाव में न आने वाले या पूरी तरह इनके प्रभाव में न आने वाले समुदायों में महिषासुर को नायक मानने की परंपरा कायम रहती है।

यहां एक बात याद रखना जरूरी है कि भारत के जिन प्राचीन निवासियों या ब्राह्मणेत्तर संस्कृति के लोगों ने ब्राह्मणवादी/ आर्य संस्कृति को स्वीकार कर महिषासुर को भुला दिया या उन्हें दानव मान लिया। क्या उन्हें ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना में समानता के स्तर पर समाहित किया गया, तो इसका जवाब है – नहीं। इसका कारण यह है कि कोई भी किसी सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग दूसरों के संस्कृति की नकल करके नहीं बन सकता है, और न ही वह संस्कृति उसकी अपनी संस्कृति बन सकती है। दूसरी संस्कृति और जीवन-पद्धति की नकल कर केवल ‘सांस्कृतिक गुलाम” ही बना जा सकता है। वास्तव में गैर-अनार्यों, गैर-सवर्णोंं, भारत के प्राचीन निवासियों के संदर्भ में यही घटित हुआ। उनका बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक गुलाम तो बन गया कि लेकिन वह कभी सही अर्थो में ब्राह्मणवादी स्ंस्कृति का हिस्सा नहीं बना, बन भी नहीं सकता था। वह इनका सांस्कृतिक गुलाम बन कर रहा गया।

महिषासुर आंदोलन और वर्चस्वशाली सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का प्रश्न

यहां राष्ट्रीयता शब्द का इस्तेमाल एक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान के रूप में किया गया है। यह ऐतिहासिक तौर पर स्थापित सत्य है कि एक समुदाय या वर्ग विशेष द्वारा दूसरे समुदाय या वर्ग विशेष पर अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व बनाने तथा कायम रखने की अनिवार्य शर्त होती है कि वह अपना सांस्कृतिक वर्चस्व कायम करे। पूरी दुनिया में प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक राष्ट्रीयताएं दूसरी सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं को कुचल कर ही अपना वर्चस्व कायम करती हैं। लोगों के चिंतन और क्रियाशीलता पर नियंत्रण किए बिना उन पर वर्चस्व कायम करना नामुमकिन है। यह काम केवल भौतिक साधनों पर नियंत्रण कर नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनका जोर संस्कृति पर नियंत्रण करने का होता है। इसका कारण यह है कि हमेशा वर्चस्वशाली समुदाय या वर्ग की संख्या कम होती है और उनकी अधीनता में रहने वालों की संख्या विशाल होती है। एक विशाल आबादी को केवल ताकत के बल पर लंबे समय तक अधीन नहीं बनाए रखा जा सकता है। प्रसिद्ध इटालियन मार्क्सवादी चिन्तक अंतोनियो ग्राम्शी (1929-1935/ 1971) ने भी इस पर जोर दिया है कि संस्कृति वह प्रमुख तत्व है जिसके अाधार पर किसी दूसरे समुदाय पर शासन किया जा सकता है, प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। इस स्थिति में अल्पसंख्यक वर्चस्वशाली समुदाय या वर्ग के लिए यह अनिवार्य और अपरिहार्य होता हैं कि वह अपना वैचारिक वर्चस्व कायम करे। अपनी जीवन-पद्धति और संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करे। अधीन वर्ग यह स्वीकर करे कि वर्चस्वशाली वर्ग श्रेष्ठ और महान है। यह सब कुछ सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करके किया जाता है। फुले, पेरियार और आंबेडकर बार-बार यह रेखांकित करते हैं कि ब्राह्मणवादी संस्कृति के वर्चस्व की स्वीकृति ही वह बुनियादी आधार था, जिसके चलते शूद्र-अन्त्यज हजारों वर्षो तक मुट्ठी भर द्विजों की गुलामी करते रहे।

सांस्कृतिक वर्चस्व भौतिक साधनों पर वर्चस्व का वैचारिक आधार होता है। इसकी स्वीकृति मार्क्सवाद में भी मिलती है। मार्क्स उत्पादन के साधनों पर वर्चस्व को “आधार-संरचना” कहते हैं, और इस “आधार-संरचना” को वैधता प्रदान करने वाले वैचारिक उपकरणों को “अधिरचना” । वे स्पष्ट कहते हैं कि “आधार-संरचना” पर जोर देने का अर्थ यह नहीं है कि “अधिरचना” को कम करके आंका जाए। अंतोनियो ग्राम्शी इसे और गहराई में ले जाते हैं और कहते हैं कि प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी संस्कृति को “सामान्य चेतना” का विषय बना देता है। इस “सामान्य चेतना” की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि “सामान्य चेतना स्वाभाविक विश्वासों और मान्यताओं में निहित होती है, जो किसी दी गई सामाजिक व्यवस्था में अधिकतर लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसे व्यवहार में लाया जाता है।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया किया कि “सामान्य चेतना की स्थापना सत्ताधारी वर्ग की सहमति और उसके हित में किया जाता है, जिसे समाज का एक बड़ा वर्ग अपने सामान्य हित का मान कर स्वीकार करता है।” मार्क्स के सांस्कृतिक वर्चस्व के सिद्धांत या अधिरचना के सिद्धांत को अंतोनियो ग्राम्शी और माओ दोनों ने पहचाना था। उन्होंने वर्चस्वशाली संस्कृति को स्वीकार करने वाले बहुसंख्यक लोगों से सांस्कृतिक क्रान्ति तक करने का आह्वान किया।

फुले, पेरियार और आंबेडकर की वैचारिकी और संघर्ष का केंद्रीय तत्व, उस सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ना है, जो इस देश में अन्य सभी प्रकार के वर्चस्वों का आधार रही है। अपने को इस परंपरा से जोड़ते हुए महिषासुर आंदोलन के एक प्रमुख प्रस्तोता प्रमोद रंजन (2014a, 2014b) लिखते हैं कि “हमारे पास जोती राव फुले, डॉ. आंबेडकर और रामास्वामी पेरियार की तेजस्वी परंपरा है, जिसने आधुनिक काल में मिथकों के वैज्ञानिक अध्ययन की जमीन तैयार की है।” ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व को समझने और इसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने से भारतीय वामपंथियों ने कमोबेश इंकार कर दिया था। वे यांत्रिक तौर पर आर्थिक तत्वों को सबकुछ ठहराते रहे। भले ही मार्क्स से लेकर ग्राम्शी तक उनकी इस अवधारणा के साथ न खड़े हों। भारत में ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष को या तो दबा दिया गया या फिर विकृत कर दिया गया। गैर-ब्राह्मणवादी संस्कृतियों की परंपरा की पहचान और उनकी पुनर्स्थापना सिर्फ आधुनिक युग की परिघटना नहीं है। बुद्ध का संघर्ष धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक है, कबीर, रैदास और देश के अन्य हिस्सों में अनेकानेक व्यक्तित्वों ने इस सांस्कृतिक संघर्ष को मध्यकाल में चलाया। आधुनिक युग में फुले, पेरियार और आंबेडकर इसे एक नए मुकाम पर ले गए।

महिषासुर आंदोलन इस सांस्कृतिक संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि इस आंदोलन का यह मानना है कि स्थापित और आदर्श के रूप में प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक संरचना को तोड़े बिना वर्तमान में स्थापित प्रभुत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी बात को रेखांकित करते हुए प्रमोद रंजन (2014b) लिखते हैं कि “सांस्कृतिक गुलामी क्रमशः सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी को मजबूत करती है। उत्तर भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गुलामी के विरूद्ध तो संघर्ष हुआ, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी अभी भी लगभग अछूती रही है। जो संघर्ष हुए भी हैं, वे प्रायः धर्म सुधार के लिए हुए हैं अथवा उनका दायरा ब्राह्मण- द्विजों में मौजूद सामाजिक विकृतियों को कम करने तक सीमित रहा है। मनुवाद की नाभि पर प्रहार करने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ।” इस प्रकार “महिषासुर आन्दोलन सवर्ण राष्ट्रीयता को चुनौती दे रहा है” (कुमार, अनिल, 2016)।

महिषासुर आंदोलन इसी सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत के तहत शुरू किया गया और आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन के प्रारंभिक अगुआ लोगों ने यह उ्म्मीद की थी कि इस आंदोलन को मनुवाद द्वारा दमित सभी तबके अपनायेंगे। जिस दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाएं शामिल हैं। यह उम्मीद एक हद तक पूरी भी होती दिख रही है। एक शोधार्थी के रूप में मैंने देखा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग था। सभी ने आंदोलन को अपने-अपने तरीके से अपनाया। आज यह आंदोलन आदिवासी समुदायों में अपना आधार बना रहा है, जहां महिषासुर की स्मृतियां निरंतर जीवन्त बनी रही हैं। दिशोम गुरू (वैश्विक शिक्षक) के नाम से चर्चित झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कहना है कि महिषासुर उनके पूर्वज हैं, जबकि यादव समेत अनेक पिछडी-दलित जातियों के लोग भी दावा कर रहे हैं कि महिषासुर उनके राजा थे,पूर्वज थे।

पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिला केकाशीपुर प्रखंड के भालागौड़ा में महिषासुर शहादत दिवस पर विशाल आयोजन होता है। इस वर्ष यहां इस आयोजन के लिए लगभग 20 हजार लोग जुटे, जिनमें मुख्य रूप से संताल, बावरी, राजहड, महाली आदि आदिवासी जातियों व पिछड़े-दलित तबकों के लोग थे। यहां यह आयोजन चरियन महतो के नेतृत्व में होता है। कुर्मी जाति से आने वाले महतो यह आयोजन न सिर्फ यहां करते हैं, बल्कि उन्होंने कई अन्य स्थानों पर भी इस आयोजन के लिए आदिवासियों को प्रेरित किया है। वे बताते हैं कि कुर्मी व इस तरह की अन्य अन्न उत्पादक व पशुपालक जातियों की जडें आदिवासी समाज में ही रही हैं, यह कारण है कि हम महिषासुर से गहरा अपनत्व महसूस करते हैं। फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित ‘बुंदेलखंड में महिषासुर, बड़ा देव और मैर बाबा की परम्पराएं’ में लेखक सुरेश प्रसाद अहिरवार कहते हैं – ‘प्राचीन काल से ही बुदेलखंड के गांवों में महिषासुर की पूजा की जाती रही है। हमारा गांव इसका साक्षी रहा है। हमारे गांव में अहीर और अहिरवार (देश के कई हिस्सों में यह जाति चर्मकार, मोची आदि नामों से भी जानी जाती है) दोनों जाति के लोग मिलकर महिषासुर की पूजा करते हैं। गाँव वाले महिषासुर को ‘भैंसासुर’ के नाम से पुकारते हैं।’ मामला सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति तक ही सीमित नहीं है। ई.ए.एच ब्लंट लिखते हैं कि राजपूतों की एक जाति महिषासुर राक्षस या भैंसासुर की पूजा करती है ( ब्लंट, 1969)। दरअसल, यह कन्हपुरिया नामक जाति है, जाे अन्य अनेक जातियों की भांति क्षत्रीय/राजपूत होने का दावा करती है। इस जाति की आबादी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ, रायबरेली, सुल्तानपुर तथा बिहार के मोतीहारी जिले में है। इससे यह पता लगता है कि इस पंरपरा का सामजिक दायरा अनेक अद्विज जातियों में फैला हुआ है। जैसा कि, बिहार के मुजफ्फरपुर के सिंकंदरपुर कुंडल में महिषासुर दिवस के आयोजक एकलव्य सेना के नरेश कुमार सहनी कहते हैं कि ” ”हम निषादों (मल्लाहों) की एक उपजाति है – महिषी। यह निषादों की वह उपजाति है जो पशुपालन करती है। महिषासुर हम मल्लाहों के पूर्वज थे। ‘साथ ही, वे स्वयं ही जोड़ते हैं कि ”महिषासुर जिस काल में रहे होंगे, उस समय जाति व्यवस्था इस रूप में नहीं रही होगी, इसलिए उनकी जाति नहीं निर्धारित की जा सकती। यादव व अन्य जातियां भी उन्हें अपना पूर्वज मानती हैं। सभी अपने जगह सही हैं।’’( महिषासुर, एक जननायक 2016)

हाल के दिनों में आदिवासी समाज के भीतर महिषासुर आंदोलन की पैठ काफी बढ़ी है। इसने आदिवासियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर सशक्त बनाया है। वे अपने महान और उदार राज पर गर्व करते हैं। इस माध्यम से अपने गौरवपूर्ण अतीत को भी याद करते हैं। (सोरेन : 2012, पंकज : 2012, रंजन : 2015, असुर : 2016)। यादव भी उनसे अपना रिश्ता जोड़ रहा है (महिषासुर : 2014, यादव : 2013 से पुनर्प्रकाशित)।

किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि महिषासुर इतनी सारी जातियोंं और समुुदायों के एक साथ कैसे पूर्वज हो सकते हैं? सच बात तो यह प्रश्न ही, उस जमीन से पैदा होता है कि वर्ण/जातियां अनन्तकाल से हैं, ईश्वर की पैदाइश हैं, मनुष्य जाति के उद्भव के साथ पैदा हुई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्ण/ जातियां आर्यों-ब्राह्मणवादियों ने यहां के बहुजनों (प्राचीन निवासियों पर थोपा)। इस देश में हजारों वर्षों तक यहां के प्राचीन निवासियों की एक ऐसी उन्नत सभ्यता और संस्कृति रही है, जिसमें वर्णों/ जातियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इन्हें डॉ. आंबेडकर असुर और नाग कहा है। जिनका बाद में भाषायी नाम द्रविड़ पड़ा। ये सभी एक ही वंश परंपरा को लोग थे। जिन पर बाद में आर्यों/ ब्राह्मणवादियों ने अपनी जीवन-पद्धति, संस्कृति और सभ्यता थोपने की कोशिश की। भयानक संघर्ष हुुआ। वे इसी संघर्ष को हिंदुओं के मिथक असुरों और देवताओं, राक्षसों और हिंदुओं के भगवानों और दैत्यों और भगवानों की पत्नियों के बीच दिखाते हैं। इस संघर्ष में एक हिस्से ने पराजय नहीं स्वीकार किया, जिन्हें आज हम आदिवासियों के रूप में जानते हैं। एक अन्य हिस्से ने भले ही राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्वीकार कर लिया हो, लेकिन सांस्कृतिक प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, किसी न किसी रूप में वे अपने संस्कृति को जिंदा रखा । एक हिस्से ने सांस्कृतिक प्रभुत्व को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन पुरानी संस्कृति के भी अवशेष कायम रहे। आज ये तीनों हिस्से अपनी वंशावली की तलाश कर रहे हैं और इस तलाश में उनके साझे पूर्वज के रूप में महिषासुर सामने आ रहे हैं।

इस आंदोलन ने दो तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। जहां एक ओर इस सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से मनुवादी-ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक अधीनता के शिकार तबके अपनी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी ओर, अब तक अपना सांस्कृतिक वर्चस्व बनाए रखने वाले ब्राह्मणवादी तबकों में बौखलाहट है। इस बौखलाहट की पहली तीखी अभिव्यक्ति संसद में (फ़रवरी, 2016) हुई थी। अब ऐसे आदिवासी-बहुजन लोगों पर मुकदमे ठोंके जा रहे हैं, उन्हे गिरफ्तार किया जा रहा है, जो महिषासुर को खुलेआम नायक घोषित करते हैं या महिषासुर जयंती/ शहादत दिवस मनाते हैं। भले ही द्विज समाज के भीतर महिषासुर को नायक मानने को लेकर बौखलाहट हो, लेकिन इस समाज के भीतर भी इस आंदोलन ने एक सकारात्मक असर यह डाला है कि उस समाज के कुछ लोग भी सोचने लगे हैं कि क्या किसी की हत्या (महिषासुर की दुर्गा द्वारा हत्या) का जश्न मनाना मानवीय व्यवहार कहा जा सकता है?

हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में महिषासुर आंदोलन का तेजी से विस्तार हुुआ है। उत्तर भारत के विभिन्न उच्च संस्थानों व अनेक शहरों, कस्बों में छोटे-छोटे समूह “महिषासुर दिवस” का आयोजन कर रहे हैं। इसे आसानी से महसूस किया जा सकता है कि यह भारत के बहुजनों के एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले रहा है। यह उन तबकों के त्यौहार का रूप भी ले रहा है, जो हजारों वर्षों से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दमित रहे हैं।

महिषासुर आंदोलन और पहचान का प्रश्न

महिषासुर आंदोलन को पहचान के प्रश्न के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संदर्भ हैं। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न उठते हैं पहला प्रश्न तो यह कि पहचान का मतलब क्या है? दूसरा यह कि पहचान के प्रश्न के साथ महिषासुर आंदोलन का क्या रिश्ता है? तीसरी बात यह कि कुछ लोग पहचान की राजनीति को नकारात्मक रूप में क्यों प्रस्तुत करते हैं?

क्या महिषासुर आंदोलन नई पहचान की खोज कर रहा है, क्या वह इसके माध्यम से नई पहचान बनाना चाहता है, अथवा बहुजनों की खोई पहचान हासिल करना चाहता है, अथवा वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों की खोज कर रहा है? इसके साथ ही यह स्वाभाविक जिज्ञासा का प्रश्न है कि कोई आज के आधुनिक युग या यहां तक कि उत्तर आधुनिक कहे जाने वाले युग में क्यों अपनी पहचान की खोज कर रहा है या मांग क्यों कर रहा है? यहां यह भी स्वभाविक प्रश्न है कि कोई आधुनिक भारत में सदियों पुराने प्रश्न को क्यों हल करना चाहता है? इस बात को भी चिन्हित किया जाना जरूरी है कि महिषासुर का प्रश्न पूरे भारत का प्रश्न है या किसी खास समुदाय का? इसके साथ ही कुछ अन्य प्रश्न भी इस संदर्भ में सामने आते हैं। क्या पहचान का प्रश्न और पहचान की राजनीति एक ही पदबंध हैं या भिन्न-भिन्न अर्थ देते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तरों में जाने का मेरा मुख्य सरोकार महिषासुर आंदोलन की गतिकी को समझना है।

सबसे पहली बात जो इस पूरे संदर्भ में ध्यान रखने की है, वह यह कि मनुष्य एक व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, भाषा-भाषी समूह, धर्म, सांस्कृतिक समूह, लिंग, प्रजातीय, सजातीय, भारत में जाति इत्यादि आधारों पर अपनी पहचान की तलाश में रहता है। सच्चाई तो यह है कि सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति का अस्तित्व उसकी पहचान से जुृृड़ा हुआ है। आम जीवन में भी यह स्वीकृत सी धारणा है कि जिसकी अपनी खुद की पहचान नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, भले ही वह भौतिक तौर पर जीवित हो। इसका कारण यह है कि जीवित रहने की बुनियादी आवश्यकताएंं प्राणी मात्र की होती हैं। व्यक्ति या समूह के सदस्य के रूप में खुद की पहचान की चाह ही इंसान को इंसान बनाती है। यह मानवीय प्रकृति का हिस्सा है। आदिम काल से मनुष्य ‘मैं’ या ‘हम’ कौन हैं, इन प्रश्नों से जूझता रहा है। पहचान का प्रश्न सभी समाजों का प्रश्न रहा है। यहीं पर एक बात को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए कि पहचानों को मिटाया भी जाता रहा है। एक व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, भाषा-भाषी समूह, सांस्कृतिक समूह अथवा राष्ट्र दूसरों की पहचान मिटा कर ही उन पर अपना वर्चस्व कायम करता है, और इस वर्चस्व को बनाए रख सकता है। इसके विपरीत जो वर्चस्व से मु्क्ति चाहता है, उसे अपने खोई पहचान की तलाश करनी पड़ती है या नई पहचान कायम करनी पड़ती है। वर्चस्वशाली समुदायों और उनके अधीन रहने वाले समुदायों दोनों के लिए पहचान का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

वे कौन लोग हैं जो पहचान की राजनीति को नकारात्मक अर्थ में देखते हैं? भारत में पहचान की राजनीति को राष्ट्र विरोधी गतिविधि के रूप में भी देखा जाता है। यहां बुुद्धिजीवियों की एक जमात है, जो पहचान की राजनीति को हमेशा देश और राष्ट्र को तोड़ने वाला कहती है। मैं समझता हूं कि इसे नकारात्मक मानने की जड़ में यह बात निहित है कि पहचान की हर आवाज ‘स्थापित सामाजिक संरचना’ पर प्रहार करती है और यह कार्यवाही उस ‘राष्ट्रीय मुख्य धारा के खिलाफ जाती है, जिसने इतर पहचानों का विध्वंस करके या उन्हें दमित करके अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। पहचान की राजनीति ‘स्थापित राष्ट्रीयता’ के नाम पर किसी विशेष राष्ट्रीयता को चुनौती देती हैं। इसे मैं ‘विशेष स्थापित राष्ट्रीयता’ का नाम देता हूं। यहां भी राष्ट्रीयता से मेरा मतलब भौगोलिक इकाई से नहीं हैं, बल्कि उन विशिष्ट पहचानों से है, जो किसी समुदाय के एकरूप महसूस करने का कारण बनती है। इस आधार पर भारत में कई राष्ट्रीयताएं है, कुछ प्रबल और प्रभावी हैं, तो कुछ गौण या कमजोर हैं। प्रबल और प्रभावी राष्ट्रीयता में से कुछ, समय के साथ ‘प्रभुत्वशाली राष्ट्रीयता’ बन जाती हैं और कुछ “अधीनस्थ, गौण या वंचित राष्ट्रीयता” बन जाती हैं। यह ‘प्रभुत्वशाली राष्ट्रीयताएं’ “अधीनस्थ, गौण या वंचित राष्ट्रीयता” को कुचलती हैं या कुचलने की कोशिश करती हैं। इस प्रक्रिया में “प्रभुत्वशाली समुदाय और वर्ग” अपनी पहचान को दूसरों पर थोप देते हैं। पहचान को थोपने का दायरा अत्यन्त विस्तृत होता है। प्रभुत्वशाली पहचान वाले समूह न केवल अपनी जीवन-पद्धति अधीनस्थ समूहों पर लादते हैं, अपनी संपूर्ण संस्कृति भी थोपना चाहते हैं। यहां तक कि वे यह भी चाहते हैं कि अधीनस्थ किये गए समूह उनके अनुसार सोचें। अधीनस्थ किेए गए समूह वर्चस्वशाली समूह से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। उनकी जीवन पद्धति को चुनौती देने को कौन कहे, यहां तक कि वे उसमें कोई संशोधन या परिष्कार नहीं कर सकते हैं। उनकी अधीनता स्वीकार करके भी वे उनके समान नहीं माने जाते, दोयम दर्जे का ही माने जाते हैं। वे उनके साथ घुलमिल भी नहीं सकते हैं। उनके साथ बाहरी जैसा ही व्यवहार किया जाता है।

प्रभुत्वशाली पहचान की अधीनता में जीने वालों के बीच के, रिश्ते की उपर्युक्त संरचना पूरी तरह से आर्य/ब्राह्मणवादी पहचान और अनार्यों/गैर सवर्णों के रिश्तों पर लागू होती है। आज भी ब्राहमणवादी पहचान गैर-दविजों को पिछड़े, असभ्य, आदिम सामाजिक अवस्था वाले, असामाजिक, विजातीय संस्कृति, व्यवस्था-विरोधी और यहां तक कि द्रेशद्रोही भी कहा जाता है। भले ही इनके बड़े हिस्से ने द्विजों की दी गई पहचान को अपनी पहचान बना लिया हो। मैं इसी लिए गैर-दविजों को ‘सांस्कृतिक गुलाम’ कहता हूं। गैर-सवर्णों या गैर-दविजों ने धीरे-धीरे अपनी पहचान खो कर, इनकी पहचान को अपनी पहचान बना लिया, उसके बाद भी वे लोग बाहरी ही बने रहे। हम यहां उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कभी अपनी पहचान को नहीं खोया, सांस्कृतिक अधीनता नहीं स्वीकारी ।

महिषासुर आंदोलन इसी प्रभुत्वशाली पहचान, राष्ट्रीयता और संस्कृति को चुनौती दे रहा है। भारत के राजनीतिक लोकतांत्रिकरण, वंचित तबकों के सापेक्षिक तौर पर सशक्तीकरण और शिक्षा के फैलाव ने वह परिस्थितियां पैदा की हैं, जिसमें वैकल्पिक चेतना से लैस लोग अपनी जड़ों की खोज कर रहे हैं, अपने पहचान की तलाश कर रहे हैं। महिषासुर जड़ों की खोज और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि महिषासुर एक प्रतिमान है। महिषासुर इस पहचान का प्रतीक बन चुका है। इस तरह की परिस्थितियां और चेतनायें निर्मित हुुई हैं, जिसमें हाशिए के तबके केंद्र में आकर चुनौती पेश कर रहे हैं, अपनी पहचान की खोज कर रहे हैं। संचार माध्यमों के तेजी से प्रसार ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। अब हाशिए के लोगों की पहचान की खोज को खारिज करना आसान नहीं रह गया है। उनकी आवाज को अनसुना करना या दबाना भी मुश्किल होता जा रहा है। “वर्चस्वशाली समुदायों” को झुकना पड़ रहा है, वे महिषासुर आंदोलन के स्वरों को भी सुनने को मजबूर हु्ए हैं। भले वे इसे हृदय से स्वीकार न कर पाए हों। महिषासुर की स्वीकृति जितनी बढ़ेगी, उसी अनुपात में ब्राह्मणवादी पहचान खारिज होगी, द्विज पहचान को चुनौती मिलेगी।

किसी समुदाय की पहचान कायम करने में अतीत के नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्राह्मणवादी संस्कृति ने महिषासुर को दैत्य-राक्षस कह कर अपमानित और लांक्षित करने की कोशिश की। लेकिन यह व्यवहार केवल महिषासुर तक सीमित नहीं था। बहुजनों के जिन नायकों के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हैं उनको भी अपमानित और लांक्षित किया जाता रहा है। इसमें बु्द्ध, मौर्य वंश, सम्राट अशोक जैसे लोग शामिल हैं। आज वह वर्ग जाग रहा है, जिनके नायकों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की गई। यह वर्ग वर्चस्वशाली तबकों से प्राप्त अपनी पहचान को छोड़कर अपनी खुद की पहचान को नए सिरे से खोजना और पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ वर्चस्वशाली पहचानों पर हमला भी बोल रहा है। जैसा कि नैंसी फ्रेसर (1996) ने लिखा है कि “पहचान की राजनीति-सांस्कृतिक पहचान पर हमला करती है, जिसके बारे में परिकल्पना की जाती है कि समाज में भागीदारी – व्याख्या और संपर्क के सामाजिक प्रतिमान से जुड़ा है”। नैंसी फ्रेसर इस बात पर जोर देती हैं कि “पहचान की राजनीति में पीड़ित के साथ अन्याय, मार्क्स या बेबर के वर्ग सिद्धांत से ज्यादा “प्रतिष्ठा समूह” के सिद्धांत से ज्यादा जुड़ा है। प्रतिष्ठा समूह का सिद्धांत खुद मैक्स बेबर का ही दिया हुआ है”। यह उत्पादन की प्रक्रिया में भागीदारी से नहीं पहचान के साथ जुड़ा हुआ है।

पहचान की खोज के साथ ही पहचान की राजनीति का प्रश्न भी सामने आता है। पहचान की खोज और राजनीति बिल्कुल जुदा-जुदा चीज़े नहीं हैं। इसी को सूत्रबद्ध करते हुए फोर्ड (2005) लिखते हैं कि “पहचान की राजनीति नई नहीं है…सभी राजनीति पहचान है, और सभी पहचान राजनीति है।” अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि “जब हम ‘पहचान की राजनीति’ बात कर रहे होते हैं तो हम उनकी बात नहीं कर रहे होते हैं, जो अपने राजनीतिक दल में सक्रिय रहते हैं। … पहचान की राजनीति सामाजिक पहचान से निर्मित होती है, जो पहले से निर्धारित होती है। इससे संकेत मिलता है कि (सामाजिक-सांस्कृतिक) पहचान, (समाज में) राजनीति से पहले आती है, हम पहले पहचान से शुरू करते हैं। जिसका स्वरूप और प्रकृति पूर्व-राजनीतिक होती है। इसेक बाद ही हम राजनीतिक होते है।”

एक खास शब्दावली के संदर्भ में भले महिषासुर आंदोलन को पहचान की राजनीति के साथ जोड़ लिया जाय, लेकिन इसकी प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में कोई दखलंदाजी नहीं है। यह पारिभाषिक अर्थों में प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक आंदोलन नहीं हैं, लेकिन यह राजनीति को गहरे अर्थों में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस कारण यह है कि भारतीय राजनीति गहरे अर्थों में एक सांस्कृतिक राजनीति भी है। यह अकारण नहीं है कि जिन समुदायों का सांस्कृतिक वर्चस्व है, उन्हीं का राजनीतिक वर्चस्व भी है, भले ही इसे चुनौती मिल रही हो। यहां फोर्ड की पहचान की राजनीति के सिद्धांत के आलोक में यह याद रखना जरूरी है कि किसी समुदाय विशेष का सदस्य होने मात्र से कोई व्यक्ति उस समुदाय की पहचान की राजनीति कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति विशेष वर्चस्वशाली पहचान को स्वीकार कर भी राजनीति कर सकता है। विभिन्न ब्राह्मणवादी पार्टियों में शामिल बहुजनों से इस बात को भारत के संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके साथ यहां यह भी कहना जरूरी है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति या पार्टी सांस्कृतिक वर्चस्व या प्रभुत्वशाली पहचान को चुनौती नहीं देता है, तो वह मूलतः प्रभुत्वशाली पहचान की ही राजनीति कर रही है। इस विडंबनापूर्ण स्थिति को तभी तोड़ा जा सकता है, जब वर्चस्व की जड़ पर चोट की जाय। महिषासुर आंदोलन वर्चस्व की जड़ को ही चुनौती दे रहा है।

जब कोई समुदाय यह प्रश्न खुद से पूछ रहा होता है कि “मैं कौन हूं” तो उसका जोर अपने “सांस्कृतिक-सामाजिक अस्तित्व की पहचान” पर होता है। यह पहचान “उस समुदाय के व्यक्तियों और समूह का दूसरे समुदाय के व्यक्तियों या समूह से भिन्नता को प्रदर्शित करता है” (जेनकिंसः1996, उद्धृत फेयरानः 1999)। मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि “सभी पहचान सामाजिक हैं और सामाजिक पहचान निर्मित की जाती है। इसे प्रतिदिन के जीवन में स्थापित और दर्शाया जाता है” (इर्विन गौफमैन 1956/1959)। इन सिद्धांतों के आलोक में जब महिषासुर आंदोलन को देखते हैं तो पाते हैं कि महिषासुर आंदोलन भारत के बहुजनों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को ढूंढ भी रहा है और उसे स्थापित भी कर रहा है। इस प्रक्रिया में वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों की तलाश कर रहा है। अपनी खोयी पहचान को वापस पाने की कोशि्श कर रहा है। इसी सिलसिले में कोई अकादमिक अध्ययन भी कर रहा है – यह वर्चस्व से मुक्ति पाने की अनिवार्य शर्त है।

महिषासुर आंदोलन इस बात को बखूबी समझता है कि एक बार यदि बहुजन समाज ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व से मुक्त हो जाय तो, वह अपने को अन्य वर्चस्वों से मुक्त कर लेगा। वर्चस्व से मुक्ति के लिए जरूरी है कि वर्चस्वशालियों द्वारा दी गई, पहचान के बरक्स अपनी पहचान की खोज करे। क्योंकि दूसरों से प्रदत्त पहचान की स्वीकृति अधीनता को जन्म देती है और अधीनता से मुक्ति अपनी पहचान कायम करके ही हो सकती है, लेकिन वास्तविक पहचान गढ़ी नहीं जाती है, वह समुदाय की सांस्कृतिक जड़ों से थिरा-थिरा कर बनती है। कोई समुदाय यदि अपनी नकली पहचान या कृत्रिम पहचान से मुक्त होना चाहता है, (सर्वव्यापी अधीनता से मुक्ति के लिए यह जरूरी है) तो उसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना ही होगा, अपनी वास्तविक पहचान की तलाश करनी ही होगी। महिषासुर आंदोलन महिषासुर के प्रतिमान के माध्यम से अपनी इसी पहचान को नए सिरे से पुनर्स्थापित करना चाहता है। ताकि वर्चस्व के सभी रूपों से बहुजनों को मुक्ति मिल सके।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि आधुनिक युग या उत्तर आधुनिक युग में पहचान कीे खोज के क्या मायने हैं? इस संदर्भ में इतना ही याद दिलाना पर्याप्त होगा कि उत्पादन की पद्धति या अन्य तकनीकी मामलों में भारत चाहे जितना आधुनिक हो गया हो, शासन की पद्धति के तौर पर भले ही उसने आधुनिक लोकतांत्रिक शासन पद्धति को स्वीकार कर लिया हो, अकादमिक विमर्श के स्तर पर भले ही वह उत्तर आधुनिक हो गया हो, लेकिन जब समाज और उसके अन्तर्य को निर्धारित करने वाली संस्कृति का प्रश्न आता है, तो भारत मध्ययुगीन ही नहीं बर्बर दिखता है। यहां बर्बरता की संस्कृति का वर्चस्व है, इस संस्कृति का मूल आधार और मूल्य बोध बर्बरता हैं, मनुष्यों के वृहत्तर समुदाय बहुजनों के प्रति घृणा पर ही ब्राह्मणवादी संस्कृति टिकी हुई है। इन बहुजनों में आदिवासी, दलित, ओबीसी तो शामिल ही हैं, महिलाएं भी इसका हिस्सा हैं, क्योंकि महिलाओं को भी देने के लिए इस संस्कृति के पास केवल घृणा है। बहुजन की इस अवधारणा में व्यापक तबके समाहित हैं। इन बहुजनों को वंचित तबकों के रूप में भी चिन्हित किया जा सकता है, “आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रमुख वंचित तबके हैं – स्त्रियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घूमंतू जातियां और सभी पसमांदा धार्मिक अल्पसंख्यक” (प्रमोद रंजन: 2016)।

महिषासुर आंदोलन का अध्ययन करते हुए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि महिषासुर आंदोलन अपनी “पहचान की जड़ों” को खोज कर बहुजनों की वर्तमान सामाजिक स्थिति और संरचना को समझना रहा है, साथ ही इसके माध्यम से वर्तमान सामाजिक संरचना और प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। इस संदर्भ में मैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक (1988 271-73) सहमत हूं कि “पहचान की राजनीति वहां तक जाती है, जहां कोई विशेष समूह तिरस्कृत और शोषित महसूस करता है।” इन अर्थों में महिषासुर आंदोलन एक राजनीति आंदोलन भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सांस्कृतिक आंदोलन की एक राजनीति होती है और साथ ही राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के तौर भी मेरे मन में प्रश्न उठता है कि राजनीति से बाहर क्या है?

निष्कर्ष यह है कि महिषासुर परिघटना का जन्म “सांस्कृतिक उपनिवेश” और “हिंसात्मक सांस्कृतिक प्रदर्शन” के खिलाफ हुुआ है। भारत में यह सांस्कृतिक उपनिवेश ब्राह्मणवादी संस्कृति के रूप में है और इस उपनिवेश के शिकार बहुजन हैं। बहुजन इस उपनिवेश को चुनौती दे रहे हैं। इस चुनौती के परिणाम भी आने लगे हैं। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए ब्रजरंजन मणि कहते हैं कि “ऐतिहासिक वर्चस्व, ज्ञान और शक्ति का कुटिल गठबंधन तेजी से टूट रहा है (2005/ 2015)। महिषासुर आंदोलन सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ने की परिघटना के रूप में उभरा और विस्तारित हो रहा है। जैसे-जैसे बहुजन समाज ब्राह्मणवादी संस्कृति से मुक्त होता जायेगा, वह अपने को उनके अार्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व से भी मुक्त कर लेगा।

सन्दर्भ :

फिरोन, जेम्स 1999, “ह्वाट इज आईडेंटिफाई ( एज, वी नऊ, यूज दी वर्ड)? डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस विभाग” स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैंडफोर्ड,यूएसए, ड्राफ्ट ऑफ नवंबर, 1999 ( अप्रकाशित)

फोर्ड, रिचर्ड थामसन, 2005 “ पोलिटिकल आइडेंटिटी एज आईडेंटिटी पोलिटिक्स” अनबाउंड़( जर्नल) 9, वाल्यूम, 1, न. 33 पृ. 53-54

फ्रेसर, नैंसी, 1996, “सोशल जस्टिस इन एज ऑफ आईडेंटिटी पालिटिक्सः रिडिस्ट्रिब्यूशन, रिकगनिशन,एण्ड पार्टिसिपेशन” ( दी टैनर लेक्चरस आन ह्यूमन वैल्यूज, डिलिवर्ड आन स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, अप्रैल 30 से 2 मई, 1996 )

गोफ्फमैन, इर्विन, 1956, दी प्रजेन्टेशन ऑफ सेल्फ इन इव्रीडे लाईफ, स्कॉटलैंडः रैंडम हाऊस ( यूएसएः एनचोर बुक्स, 1959)

ग्राम्शी, अंतोनियों, 1929-1935/ 1971, प्रिजन नोटबुक से संकलित, न्यूयार्कः इंटरनेशनल पब्लिशर्स

जेकिंस, रिचर्ड, 1996, सोशल आईडेंटिटी, लंदन, राऊटलेज

मणि, ब्रज राजन, 2014, नॉलज एण्ड पावरः ए डिसकोर्स फॉर ट्रांसफारमेशन, देलहीः मनोहर बुक्स

असुर, शुषमा, 2016, व्यक्तिगत मुलाकात. जब वे आदिवासी विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में वक्ता के रूप में “भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संसथान” जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली आई थीं. 07.02.1016

कुमार, अनिल, 2016, महिषासुर आन्दोलन : सवर्ण राष्ट्रीयता को चुनौती, फॉरवर्ड प्रेस, https://www.forwardpress.in/2016/10/mahishasur-andolan-sawarn-rashtriyata-ko-chunauti/, 20 अक्तूबर, 2016

पंकज, अश्विनी 2012, “हमें देखो: महान महिषासुर के वंशज,” फारवर्ड प्रेस, अक्तूबर, पृष्ठ 9-11, 14-15

यादव, चंद्रभूषण, 2013, “महिषासुर यादव वंश के राजा थें,” यादव शक्ति, जनवरी-मार्च, 2013, पुनर्प्रकाशन: रंजन: 2014

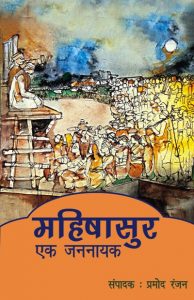

रंजन, प्रमोद, (सं) 2014a, महिषासुर, लखनऊ: दुशाध प्रकाशन

रंजन, प्रमोद, 2014b, “‘एक सांस्कृतिक युद्ध’, प्रमोद रंजन (सं), महिषासुर, लखनऊ: दुशाध प्रकाशन

रंजन, प्रमोद, 2015, “एक सांस्कृतिक आंदोलन के चार साल”, फॉरवर्ड प्रेस, https://www.forwardpress.in/2015/12/four-years-of-a-cultural-movement-hindi/, 01.10.2015

रंजन, प्रमोद, 2015/ 2016a, “महोबा में महिषासुर,” फॉरवर्ड प्रेस, खंड. VII, सं. 11, नवम्बर पृष्ठ. 6-8 तथा https://www.forwardpress.in/2016/02/mahishasur-in-mahoba-hindi/, (04.02.2016)

रंजन, प्रमोद, आयावन कोस्का (सं), 2016b, बहुजन साहित्य की प्रस्तावना, वर्धा: द मार्जिंलाइज्ड

रंजन, प्रमोद, ब्लॉग www.janvikalp.wordpress.com और यूट्यूब चैनल www.youtube.com/channel/UCOIyPyrPjrW_OXo-ptwSL9Q

सोरेन, शिबू, 2012, “हमें असुर होने पर गर्व है,” फारवर्ड प्रेस, अक्तूबर, पृष्ठ: 12

ब्लंट. ई.ए.एच. 1969. दी कास्ट सिस्टम ऑफ नादर्न इंडिया. एस.चन्द एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, पृ.285

रंजन, प्रमोद (सं), महिषासुरः एक जननायक, जून, 2016, पृ. 79-80

महिषासुर से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ‘महिषासुर: एक जननायक’ शीर्षक किताब देखें। ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, वर्धा/दिल्ली। मोबाइल : 9968527911. ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon,और Flipkart पर उपलब्ध हैं