चरथ भिक्खवे चारिकम् बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय. लोकानुकम्पाय, अत्थाय हिताय, सुखाय देव मनुस्सानं—गौतम बुद्ध.

(भिक्षुओं! बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए. लोक-कल्याण, देवताओं एवं मानव-मात्र के सुख के लिए चलते रहो….चलते रहो)

अभिजन बनाम बहुजन दृष्टि

कहावत है—‘दृष्टि ही सृष्टि है।’ आंखें जो देखती हैं, ठीक वही प्रतीति मस्तिष्क को कराती हैं। यह शत-प्रतिशत सत्य नहीं है। दृष्टि-बिंब मस्तिष्क में पहले से मौजूद सूचनाओं के साथ अंत:क्रिया करते हैं। उनसे प्रभावित होते तथा सामर्थ्य-अनुसार उनको प्रभावित भी करते हैं। मस्तिष्क में पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज प्रतीतियां भविष्य के लिए कसौटी बन जाती हैं। अंतर्मन में मौजूद धारणाओं के आधार पर ही मस्तिष्क नई प्रज्ञप्तियों का आकलन करता है। दर्ज विचारधाराएं यदि पीढ़ियों लंबे संस्कारों की देन हैं , तो वह नई सूचनाओं को स्वीकारने में जल्दी नहीं दिखाता। कम से कम उस समय तक किनारे रखता है, जब तक उनकी एक के बाद एक पुनरावृत्ति न हो; अथवा अधिक प्रामाणिकता के साथ मस्तिष्क को प्रभावित करने लायक न बन जाएं। मनुष्य की सामाजिक-सांस्कृतिक मनोभूमि, आर्थिक-राजनीतिक प्रस्थितियां भी उसके निष्कर्षों को अपनी-अपनी तरह से प्रभावित करती हैं। उस अवस्था में उसके निष्कर्ष तटस्थ नहीं रह पाते। यही कारण है कि एक ही समय में किसी घटना के एकाधिक प्रेक्षकों के निष्कर्ष परस्पर भिन्न होते हैं।

शूद्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति को लेकर अधिकांश अध्ययन विद्वानों की इसी मनोरचना को दर्शाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर शूद्रों की समाजार्थिक स्थिति का अध्ययन करने वालों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले में परंपरागत बुद्धिजीवी यानी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणवादी मानसिकता के लेखक आते हैं। नई शिक्षा, सभ्यता, लोकतांत्रिक समझ और वंचित समुदायों में उभरती चेतना के दबाव में उन्होंने प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना शुरू किया। किंतु उनका कृतित्व उत्तराधिकार में मिले वर्णवादी संस्कारों से मुक्त न रह सका। अपने लेखन में वे जाति और वर्ण-भेद जैसी समस्याओं का उल्लेख तो करते हैं, किंतु इन व्यवस्थाओं को लागू करने वालों के मनोविज्ञान तथा उनके दुष्परिणामों से कन्नी काट लेते हैं। दूसरे वर्ग के विमर्शकारों में वे हैं जिन्होंने शूद्र और दलित समुदायों में जन्म लिया। जिन्हें इन समुदायों की पीड़ा, उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और अभावपूर्ण जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव था। इस वर्ग के विद्वानों को पुनः दो उपवर्गों में रखा जा सकता है। पहले वे, जिनकी हिंदू धर्म में प्रगाढ़ आस्था थी। जिनका मानना था कि अपने मूल में यह धर्म बाकी धर्मों से श्रेष्ठतर है। इसकी विकृतियां बाद के स्वार्थी पुरोहित वर्ग की देन हैं, जिन्हें आपसी तालमेल द्वारा सुधारा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित तथा किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े थे। इस वर्ग के सुधारवादियों में संतराम बीए, केशवचंद सेन, महात्मा मुंशीराम विज (स्वामी श्रद्धानंद) आदि प्रमुख हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में रहते हुए या किसी आंदोलन के माध्यम से सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया; और कमोबेश सफलता भी प्राप्त की।

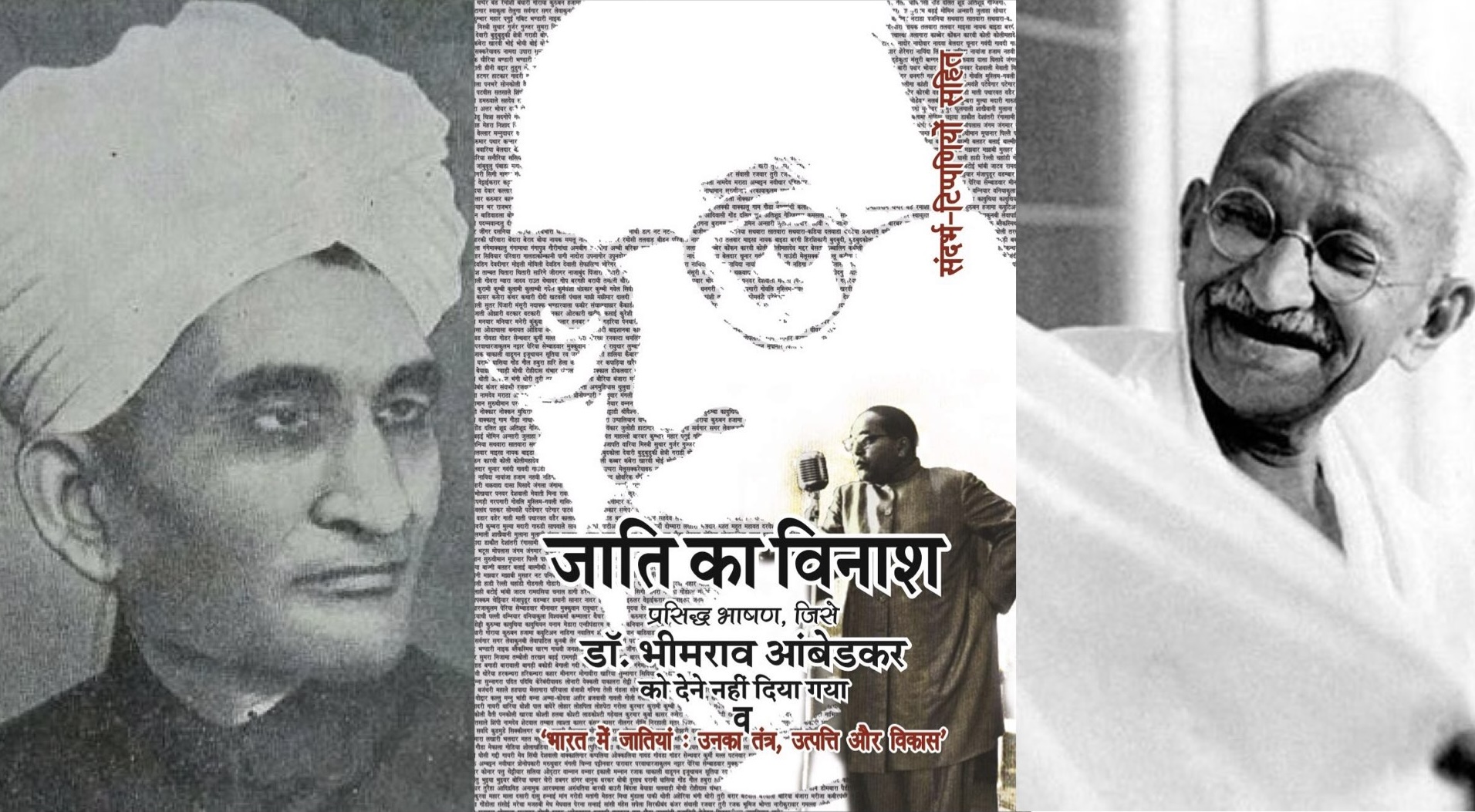

दूसरे उपवर्ग में वे विद्वान आते हैं, जो जाति को हिंदू धर्म की असाध्य व्याधि मानते थे। जिनका विचार था कि जाति के रहते उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसके लिए वे ब्राह्मणवाद को दोषी मानते थे। इस वर्ग के विद्वानों में ब्राह्मणों को विदेशी मूल का मानने पर लगभग सहमति रही है। उनके अनुसार अपनी वर्गीय श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण हर समय, हर किस्म की सत्ता से समझौता कर, निचले वर्गों के उत्पीड़न का कारण बनता आया है। उससे मुक्ति के लिए जाति का आमूल उच्छेद आवश्यक है। चूंकि हिंदू धर्म और जाति परस्पर अंतर्गुंफित हैं, इसलिए जाति का उच्छेद हिंदू धर्म से मुक्ति के बिना असंभव है। इस विचारधारा के आदि प्रवर्त्तक महामना ज्योतिराव फुले हैं। द्वंद्ववाद को दार्शनिक आधार पर हीगेल ने स्थापित किया था। मार्क्स ने उसका उपयोग राजनीतिक दर्शन के रूप में किया। साम्यवादी समाज की रचना हेतु सर्वहारा तथा पूंजीपति के संघर्ष को अनिवार्य मानते हुए उसने सर्वहारा का संगठित विद्रोह के लिए आवाह्न किया. भारत में हालात भिन्न थे. भारतीय समाज केवल आर्थिक असमानता का शिकार नहीं रहा। उससे कहीं भयानक जाति नाम की व्याधि, मनुष्य को जन्म से ऊंच-नीच के खाने में बांटती आई है। इस बेमेलकारी व्यवस्था की खूबी है कि इसमें जो शिखर पर है, उसे अंतहीन अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि सबसे निचले स्तर पर मौजूद व्यक्तियों को, बहुसंख्यक होने के बावजूद अधिकार-विपन्नता के बीच जीना पड़ता है। इससे वर्ग-संघर्ष की स्थिति बनती रहती है। धर्म उसके लिए सुरक्षा-कवच काम करता है। वह नागरिकों का बेमेलकारी संस्कृति से अनुकूलन कराता है, परिणामस्वरूप प्रतिरोध की संभावना निरंतर विरल होती जाती है। फुले ने धर्म-ग्रंथों के पुनर्पाठ के अलावा दमित जातियों की शिक्षा और संगठन पर जोर दिया। उनका विचार था कि निकट भविष्य में ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। नए समाज की राह उसी ने निकलेगी। उत्तरवर्ती विद्वानों में डॉ. आंबेडकर, पी वी रामास्वामी पेरियार, रामस्वरूप वर्मा आदि प्रमुख हैं। आंबेडकर ने धर्मांतरण के माध्यम से हिंदू धर्म को चुनौती दी तो पेरियार और रामस्वरूप वर्मा ने समानता एवं तर्कसम्मत समाज की स्थापना के लिए ईश्वर और धर्म से मुक्ति को आवश्यक माना। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबोधन से युक्त समाज की स्थापना पर जोर दिया।

प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति को लेकर पहला विशिष्ट अध्ययन ‘शूद्र इन एन्शीएंट इंडिया’ (1956) डॉ. रामशरण शर्मा का है, जो उनके ‘लंदन विश्वविद्यालय’ में अतिथि प्रोफेसर के रूप में किए गए शोध पर केंद्रित है। उन्होंने ऋग्वैदिक काल से 500 ईस्वी पश्चात तक के ग्रंथों को अध्ययन की विषय-वस्तु बनाया है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद राजकमल द्वारा ‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास’ शीर्षक से प्रकाशित है। कुछ ग्रंथों में शूद्रों के पक्षपातपूर्ण उल्लेख, जिनके लेखक शूद्रों को साधारण मनुष्य का दर्जा देने तक को तैयार न थे, जिनमें उनका उल्लेख अपमानजनक ढंग से किया गया है, तथा जिनमें उन्हें मनुष्य के नाते प्राप्त सहज-सुलभ अधिकारों के हनन की सांस्थानिक व्यवस्था है—के आधार पर किए गए अध्ययन को ‘शूद्रों का प्राचाीन इतिहास’ कैसे माना जा सकता है? इस पर अनुवादक और प्रकाशक ने विचार नहीं किया है। चूंकि लेखक स्वयं हिंदी के अच्छे जानकार थे तथा किताब के हिंदी अनुवाद को उनकी भूमिका के साथ छापा गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि नए शीर्षक के प्रति लेखकीय सहमति भी है। इस प्रकार की बेइमानियां आम हैं।

प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति को लेकर पहला विशिष्ट अध्ययन ‘शूद्र इन एन्शीएंट इंडिया’ (1956) डॉ. रामशरण शर्मा का है, जो उनके ‘लंदन विश्वविद्यालय’ में अतिथि प्रोफेसर के रूप में किए गए शोध पर केंद्रित है। उन्होंने ऋग्वैदिक काल से 500 ईस्वी पश्चात तक के ग्रंथों को अध्ययन की विषय-वस्तु बनाया है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद राजकमल द्वारा ‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास’ शीर्षक से प्रकाशित है। कुछ ग्रंथों में शूद्रों के पक्षपातपूर्ण उल्लेख, जिनके लेखक शूद्रों को साधारण मनुष्य का दर्जा देने तक को तैयार न थे, जिनमें उनका उल्लेख अपमानजनक ढंग से किया गया है, तथा जिनमें उन्हें मनुष्य के नाते प्राप्त सहज-सुलभ अधिकारों के हनन की सांस्थानिक व्यवस्था है—के आधार पर किए गए अध्ययन को ‘शूद्रों का प्राचाीन इतिहास’ कैसे माना जा सकता है? इस पर अनुवादक और प्रकाशक ने विचार नहीं किया है। चूंकि लेखक स्वयं हिंदी के अच्छे जानकार थे तथा किताब के हिंदी अनुवाद को उनकी भूमिका के साथ छापा गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि नए शीर्षक के प्रति लेखकीय सहमति भी है। इस प्रकार की बेइमानियां आम हैं।

डॉ. रामशरण शर्मा के अनुसार ‘शूद्र’ को लेकर पहला निबंध इसी शीर्षक के साथ पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य का प्राप्त होता है (दि इंडियन एंटीक्वेरी, जुलाई 1922, पृष्ठ 137-138)। बादरायण के वेदांत सूत्र (1.3.4) का संदर्भ देते हुए ‘शूद्र’ शब्द की विवेचना वे ‘दुःआप्लावित’ या ‘दुख में डूबा हुआ’ कहकर करते हैं (शुभस्य तदनादरश्रवणात् तदाद्रवणत्सूच्यते)। यह ठीक ऐसे ही है जैसे पहले तो मनुष्य पर इतने अत्याचार करो कि वह दर्द से, पीड़ा और अत्याचारों से छटपटाने लगे। फिर यदि कोई उसका परिचय जानना चाहे तो कह दो कि यह वही है जो बहुत अधिक रोता, कराहता, बिलबिलाता है। लेख का बाकी हिस्सा वे शूद्र को संस्कृत शब्द ‘क्षुद्र’ का अपभ्रंश सिद्ध करने में खपा देते हैं। इस तरह भाषा-विज्ञान का सहारा लेते हुए, ‘शूद्र’ की ब्राह्मणवादी अवधारणा, समाज के बहुसंख्यक श्रमजीवी और सर्वहारा वर्ग के ऊपर थोप दी जाती है। वे उसे मान भी लेते हैं। क्योंकि जाने-अनजाने सोचने-समझने की जिम्मेदारी ब्राह्मण को सौंपी जा चुकी है।

‘शूद्र’ की विवेचना को लेकर दूसरा लेख भी विधुशेखर भट्टाचार्य का ही है। यह रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक जरनल ‘विश्वभारती’ के अक्टूबर 1923 के अंक में प्राप्त होता है। अंग्रेजी में लिखे इस लेख का शीर्षक है— ‘दि स्टेटस आफ दि शूद्र’। लेख इस मायने में मौलिक कहा जाना चाहिए कि वह संस्कृत ग्रंथों में शूद्रों की उपस्थिति की पड़ताल करता है। कमी यही है कि वह शूद्रों की विपन्नता तथा उनके कष्टों के लिए सामाजिक स्तर पर किसी को जिम्मेदार न ठहराकर, परोक्षतः उसे नियतिबद्ध मान लेता है। विवेचना का प्रमुख आधार शूद्रों की यज्ञों में सहभागिता के अधिकार को बनाया गया है। मीमांसा-सूत्र का हवाला देते हुए लेखक बताता है कि कुछ ग्रंथों में शूद्रों को यज्ञों में सहभागिता के अधिकार प्राप्त थे। मानो यज्ञ और तत्संबंधी अन्य कर्मकांड ही सब कुछ हों। शूद्रों के बारे में जी। एफ. इलिन का उल्लेख भी पुस्तक में है। इलिन का अध्ययन भी संस्कृत ग्रंथों के आस-पास घूमता है, लेकिन उसका निष्कर्ष भिन्न है। इलिन का मानना था कि शूद्र गुलाम नहीं थे। इसके समर्थन हेतु ऋग्वेद में सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। वहां अनेक स्थानों पर जगह आया है कि शूद्र, जिन्हें वहां असुर के रूप में दर्शाया गया है, समृद्ध संस्कृति के वाहक थे। आर्यों के कर्मकांड में उनकी रुचि न थी। ऋग्वेद में उनके धन को छीनकर उसका यज्ञादि में उपयोग करने का आह्वान किया गया है। सातवें मंडल में दास और आर्यों के मध्य युद्ध; तथा इंद्र एवं विष्णु द्वारा संयुक्त रूप से शंबर नामक दास की 99 पुरियों को ध्वस्त करने का उल्लेख है।[i] एक अन्य स्थान पर इंद्र द्वारा 1000 दासों को युद्धबंदी बनाने का उल्लेख है।[ii] ऐसे ही एक वर्णन में कहा गया है कि इंद्र ने 30000 दासों को युद्ध में अपनी माया से बेहोश कर दिया था।[iii] इस तरह के और भी कई उल्लेख हैं जो दर्शाते हैं कि शूद्र यानी दास अनार्य सैनिक थे। जिन्होंने इंद्र को कई बार चुनौती दी है। इंद्र के नेतृत्व में विजेता आर्य दासों के कब्जे वाले गढ़ों, पशुओं तथा ठिकानों पर कब्जा कर लेते थे। जब ‘शूद्र’ दुर्गपति और दलपति तक थे तो उन्हें ‘शोक में डूबा हुआ’ कैसे माना जा सकता है? पुस्तक में इसपर कोई विचार नहीं किया गया है।

आर्थर एंथनी मेक्डोनल का विचार था कि पुरावैदिककाल के इन अनार्य बाशिंदों के लिए नौकर, दास, दस्यु जैसे संबोधन उत्तर वैदिक काल की संस्कृत में शामिल हुए हैं।[iv] ‘वैदिक माइथोलाजी’ (पृष्ठ 162) में मेक्डोनल ने ऋग्वेद के आधार पर शुष्ण, शंबर, पिप्रु, निमुची, धुनी, चुमुरी, वर्चिन, वाला, द्रभिक, रुधिक्र आदि दास योद्धाओं तथा दुर्गपतियों का उल्लेख किया है। ‘महाभारत’ की ख्याति प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन पर गंभीर विमर्श के कारण भी है। उसमें शूद्रों को कहीं दास तो कहीं असुर कहकर संबोधित किया गया है। ध्यातव्य है कि ऋग्वैदिक काल तक ‘शूद्र’ और ‘असुर’ संज्ञाएं केवल नकारात्मक चरित्रों की द्योतक नहीं थीं। दास की उत्पत्ति ‘दश’ धातु से हुई है, जिसका अभिप्रायः दान देने से है। ऋग्वेद में ‘असुर’ का उपयोग भी देवता तथा देवेत्तर शक्तियों के निमित्त किया गया है। हैरानी की बात है कि भारतीय लेखक शूद्र अथवा दास के बारे में इन ऋग्वैदिक साक्ष्यों को भुलाकर उन अर्थों पर रूढ़ हो जाते हैं, जिन्हें मेक्डोलन आदि विद्वान उत्तरवर्ती काल का और प्रक्षेपित मानते हैं।

प्राचीन भारत में शूद्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक प्रस्थिति की व्याख्या जैन एवं बौद्ध ग्रंथों की मदद के बिना असंभव है। इन ग्रंथों में आजीवक, लोकायत, चार्वाक, वैमानिक आदि भौतिकवादी विचारधाराओं का उल्लेख हुआ है। बौद्ध एवं जैन दर्शनों की भांति ये दर्शन भी ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया-स्वरूप जन्मे थे; और अपने समय में ब्राह्मणवाद का सटीक और सशक्त प्रतिपक्ष रचते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शिल्पकर्मी, श्रम के बल पर जीविकोपार्जन करने वाले सामान्य मजदूर—मक्खलि गोशाल के ‘आजीवक’ संप्रदाय के अनुयायी थे। काशी के आसपास इस दर्शन का विशेष प्रभाव था। ये तथ्य विशेष अध्ययन की मांग करते हैं। चूंकि वैदिक संस्कृति से इतर शूद्र-अस्मिता की खोज समानांतर संस्कृति को प्रासंगिक बना सकती है, जिसे उनके पूर्वाग्रह कभी स्वीकार नहीं करने देंगे। कहीं इसी भय के कारण तो प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति की पड़ताल के लिए डॉ. रामशरण शर्मा जैसा साम्यवादी चेतना का विद्वान भी बौद्ध एवं जैन साहित्य में शूद्रों की उपस्थिति को अध्ययन का विषय नहीं बनाता, जिनमें उनका अपेक्षाकृत सम्मानपूर्ण उल्लेख है? उनका विश्लेषण केवल संस्कृत वाङ्मय तक सीमित रहता है। यही उसकी सीमा है।

डॉ. शर्मा विधुशेखर भट्टाचार्य की लीक पकड़कर चलते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वे वेदादि ग्रंथों, स्मृतियों के अलावा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि को अध्ययन-सामग्री बनाते हैं। उनमें शूद्रों के लिए क्या विधान है, इसकी विवेचना करते हैं। शूद्रों का वैदिक कर्मकांडों के प्रति क्या सोच था? ब्राह्मणों द्वारा कर्मकांडों से वंचित किए जाने का क्या उन्हें बहुत अधिक संताप था? अथवा जीवन-जगत के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण होने के कारण वे कर्मकांडों से स्वतः दूरी बनाए हुए थे? प्राचीन भारत में आर्येत्तर सभ्यता, संस्कृति और यहां के जन-जीवन का आकलन करने के लिए ये जरूरी मुद्दे हैं, जिनपर पुस्तक में कोई चर्चा नहीं मिलती। इस हकीकत को पूर्णतः नजरंदाज किया जाता रहा है कि वैदिक वाङ्मय में जिन्हें शूद्र कहा गया है, उनमें किसान, शिल्पकार, श्रमिक, छोटे उद्यमी, व्यापारी तथा दस्तकार सहित वे लोग आते थे, जो अपने श्रम-कौशल से अपना और बाकी जनसमाज का भरण-पोषण करते थे। समाज के लिए उत्पादन-स्तर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। धार्मिक सवालों में उलझना, कर्मकांडों के लिए अधिक समय निकालना उनके लिए संभव न था। खेती और दूसरे कार्यों में सहायक पशु-धन की बलि सीधे तौर पर उनकी अर्थव्यवस्था के स्रोतों पर हमला था। यज्ञादि आडंबरों से दूर रहने, उनकी आलोचना के पीछे यह महत्त्वपूर्ण कारण था।

ऋग्वेद के अनुसार अनार्य अपेक्षाकृत समृद्ध नागरी संस्कृति के उत्तराधिकारी थे। उनके जीवन में स्थायित्व और आत्मनिर्भरता थी। अपनी बढ़ी-चढ़ी सभ्यता के साथ वे दुर्गों में रहते थे। वे कृषिकला में पारंगत थे। उनके शिल्पकर्मी कुशल, दूर-दराज तक व्यापार करने वाले थे। उनके दुर्ग लोहे (2/58/8) के, पत्थर (4/30/20) के, लंबे-चौड़े गौओं से भरे हुए (8/6/23) तथा सौ-सौ खंबों वाले(शतभुजी 1/16/8, 7/15/14) थे। उनकी सेना सधी हुई थी। युद्धकला में वे आर्यों से कहीं ज्यादा निपुण थे। अपने रण-कौशल के बल पर उन्होंने आरंभिक युद्धों में आर्यों को अनेक बार पराजित किया था। दूसरी ओर आर्यों का जीवन यायावरी था। उनका एक जगह ठिकाना न था। सभ्यता की दृष्टि से वे अनार्यों से पिछड़े हुए थे। भारत प्रवेश के बाद, उन्होंने स्वयं को धीरे-धीरे व्यवस्थित करना आरंभ किया। पैर जमाने के लिए अनार्य समूहों से रक्त-संबंध बनाए। ब्राह्मणवाद के बीजतत्व वे संभवतः अपने मूल-स्थान से लाए थे। दूसरों से अलग दिखने के लिए उन्होंने वन-प्रांतरों में आश्रम बनाए। कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। यज्ञादि कर्मकांडों के माध्यम से अंततः वे लोगों के दिलो-दिमाग में यह भ्रम पैदा करने में सफल रहे कि वे प्राकृतिक शक्तियों से साक्षात और संवाद कर सकते हैं। इससे जनसाधारण का उनकी ओर सम्मोहित होना स्वाभाविक था। आगे चलकर जब बड़े राज्यों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तो जनता को नियंत्रण में रखने के लिए धर्म को जरूरी उपकरण मान लिया गया। ध्यातव्य है कि प्राचीन काल में सैनिकों को वृत्तिका देने का कोई रिवाज न था। युद्ध में भागीदारी के बदले सैनिकों को लूट के माल से संतोष करना पड़ता था। जीत के बाद बड़े सैन्य अधिकारियों को छोटी-मोटी रियासत सौंपकर संतुष्ट कर दिया जाता था। धर्म की मदद से निजी महत्त्वाकांक्षाओं के लिए छेड़े गए युद्धों को भी औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता था। बड़े राज्यों की चुनौतियां भी बड़ी होती थीं। इसलिए साम्राज्यवादी भावनाओं के प्रसार के साथ आसंजक के रूप धर्म राजनीति के साथ घुलमिल गया। कभी कोरी आस्था, कभी पुरोहित वर्ग को प्रसन्न रखने तो कभी लंबे राजनीतिक मंसूबों को साधने के लिए राजाओं ने बड़े-बड़े मंदिर, देवालय आदि बनवाए। नतीजा यह हुआ कि धर्म सभ्यता और संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बनता चला गया।

खुद को ओरों से अलग दिखाने के लिए ब्राह्मणों ने वर्णभेद का सहारा लिया। अभिजन संस्कृति की नींव रखी। उसका उतना तीव्र विरोध भी हुआ। ब्राह्मणवाद को नकारते हुए शूद्रों का बड़ा वर्ग प्राचीनतम भौतिकवादी चिंतन परंपराओं यथा आजीवक, लोकायत, वैनायिक आदि समुदायों से जुड़ा चला गया। जिनके प्रवर्त्तक वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हुए, उनके रचियताओं को ‘भांड, धूर्त्त और निशाचर’ मानते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी था। उनके बीच बड़े-बड़े विद्वान और तत्वज्ञानी हुए। कौत्स, मक्खलि गोशाल, सति, अजय केशकंबलि, पुकुद कात्यायन, संजय वेलठिपुत्त, पूर्ण कस्सप, जाबालि जैसे प्रखर बुद्धिवादी ब्राह्मणवादियों के लिए हमेशा चुनौती बने रहे। ब्राह्मणवाद के उत्कर्ष के दौर में वे उसका सशक्त प्रतिपक्ष बने। अपनी सुरक्षा तथा यज्ञ-संबंधी आवश्यकताओं के लिए ब्राह्मण पुरोहित वर्ग राजाओं पर आश्रित था। जबकि अनार्य अपने शिल्प-कौशल पर जीने वाले श्रमजीवी लोग थे। उनके शिल्पकर्म की दूर-दूर तक मांग थी। इसलिए वे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ थे। हालांकि शूद्रों का एक वर्ग ऐसा अवश्य रहा होगा, जो दूसरों की सेवा करके अपना जीवनयापन करता था। मगर बौद्धकाल तक, जब राज्य अपेक्षाकृत छोटे थे, शिल्पकार वर्ग अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ बौद्धिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने कामयाब रहा। इसीलिए ब्राह्मणों द्वारा फैलाए जा रहे वर्णवादी प्रपंच का उन्होंने विरोध भी नहीं किया था। तथाकथित शूद्र यानी शिल्पकार वर्ग की आर्थिक-सामाजिक स्वतंत्रता का प्रमाण यह भी है कि गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की नींव रखी तो शूद्रों का छोटा-सा वर्ग ही उसकी ओर आकर्षित हुआ। बाकी उससे दूरी बनाए रहे। बौद्ध धर्म के उभार के दिनों में मक्खलि गोशाल का आजीवक धर्म प्रचलन में था। उसके अनुयायियों की संख्या बौद्ध धर्म के समर्थकों से अधिक थी। कदाचित इसलिए भी कि जातीय समानता की बात करने वाले बौद्ध और जैन दोनों दर्शनों को चातुर्वर्ण्य विभाजन से कोई आपत्ति न थी। वर्ण-व्यवस्था को लेकर जैन दर्शन अपेक्षाकृत कठोर था। इसलिए प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन के लिए जैन एवं बौद्ध ग्रंथ अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, जिनकी ओर डॉ. रामशरण शर्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शूद्र-अस्मिता की खोज से जुड़े डॉ. आंबेडकर के महत्त्वपूर्ण अध्ययन, जो ‘शूद्र कौन थे’ शीर्षक से प्रकाशित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, को वे यह कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं कि उनका अध्ययन अनुवाद पर आधारित है—

‘लेखक (डॉ. आंबेडकर) ने पूरी सामग्री अनुवादों से जुटाई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आभास मिलता है कि उन्होंने शूद्रों को उच्च वंश का सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर यह पुस्तक लिखी है। यह उस मनोवृत्ति का परिचायक है जो हाल में नीची जाति के लोगों में उत्पन्न हुई है।’[v]

गौरतलब है कि ज्योतिबा फुले की पुस्तक ‘गुलामगिरी’ डॉ. रामशरण शर्मा की पुस्तक के लिखे जाने के लगभग 75 वर्ष पहले आ चुकी थी। मगर इस पुस्तक का कोई हवाला वे अपने अध्ययन में नहीं देते। जबकि डॉ. आंबेडकर के विशद अध्ययन को वे अनुवाद-आधारित कहकर नकार देते हैं। अनुवाद एक भाषा की कृति को दूसरी भाषा में लाने का माध्यम है। हम किसी व्यक्ति के निष्कर्षों को केवल यह कहकर खारिज नहीं कर सकते कि उसने आधार-सामग्री के रूप में अनूदित ग्रंथों का अध्ययन किया है। विशेषकर जब तक उन अनुवादों की प्रामाणिकता पर सवाल न उठाए गए हों। दरअसल ब्राह्मणवादी चिंतक आरंभ से ही इस आत्मुग्धता का शिकार रहे हैं कि वेदादि ग्रंथों की सटीक समझ ब्राह्मणेत्तर वर्गों को हो ही नहीं सकती। जबकि वेद-रचियता ऋषियों में अनेक मनीषी ब्राह्मणेत्तर वर्गों से ही आते हैं। शूद्रों के संबंध में वेदादि ग्रंथों के पठन-पाठन संबंधी निषेध का वास्तविक ध्येय इन ग्रंथों को आलोचना-प्रत्यालोचना से दूर रखकर केवल पूजा की चीज बनाए रखना था; ताकि उनके भरोसे सहस्राब्दियों से चले आ रहे सांस्कृतिक-सामाजिक वर्चस्व को किसी प्रकार की चुनौती पेश न हो।

फुले और डॉ. आंबेडकर का संघर्ष सामाजिक न्याय को समर्पित था। उनके लिए शूद्रों के अधिकार महत्त्वपूर्ण थे। इसलिए वे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ, कभी-कभी उसे किनारे करते हुए भी, सामाजिक स्वतंत्रता की मांग को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। डॉ. शर्मा का आरोप है कि डॉ. आंबेडकर ने अपनी पुस्तक में शूद्रों को उच्च जाति का सिद्ध करने के लिए श्रम खपाया है। उनके इस आरोप में कोई दम नहीं है। आंबेडकर महार जाति के थे। उनके पिता महार रेजिमेंट में थे, जिसकी वीरता से अंग्रेज भी प्रभावित थे। उनकी आरंभिक पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई थी। संभव है, शूद्रों को क्षत्रीय सिद्ध करने के पीछे उनकी पारिवारिक स्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा हो। लेकिन यह केवल एक संभावना है। शूद्रों को पराजित सैनिक मानने वाले वे अकेले नहीं हैं। ऋग्वेद में दसियों स्थान पर उल्लेख है कि दास समृद्ध सभ्यता के रचियता थे। उनके बड़े, विशालकाय दुर्ग थे। अनगिनत गाएं और विपुल पशु-संपदा थी। उनके साथ युद्ध में आर्यों को अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा था। हालांकि कूटनीतिक लड़ाई में वे आर्यों से पराजित होते रहे। मैक्डोलन का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उसके अलावा दर्जनों विद्वान हैं जिनका मानना है कि शूद्र पराजित अनार्य सैनिक थे। उपर्युक्त उद्धरण में डॉ. शर्मा ने ‘नीची जाति के लोगों’ शब्दों का प्रयोग किया है। इससे प्रतीत होता है कि घोषित मार्क्सवादी होने के बावजूद जातिवादी संस्कार उनके अवचेतन में सुरक्षित थे। यह उस मनोवृत्ति का परिचायक है जिसके सवर्ण समुदाय से आने वाले वामपंथी आरंभ से ही शिकार होते आए हैं। इस देश में वामपंथ की असफलता की सबसे बड़ी बाधा भी यही है।

ऋग्वेद में अनार्य सम्राट सुदास के पिता दिवोदास को जिसने युद्ध में इंद्र की मदद की थी, अतिथि-सत्कार करने वाला बताया है। यह दर्शाता है कि अनार्यों पर विजय के पश्चात आत्ममुग्धता के शिकार आर्यों ने उन्हें वर्णव्यवस्था में सबसे निचले क्रम पर रखा था। यह मानना उचित ही है कि शूद्र का अनार्यों से गहरा संबंध था। वे समानांतर और अपेक्षाकृत विकसित संस्कृति के उत्तराधिकारी थे। चूंकि डॉ. रामशरण शर्मा अपने निष्कर्षों के लिए संस्कृत ग्रंथों तक सीमित रहे हैं, इसलिए उपर्युक्त पुस्तक को ‘संस्कृत ग्रंथों में शूद्र’ तक सीमित कहा जाना चाहिए, न कि प्राचीन भारत में शूद्र। उल्लेखनीय है कि संस्कृत ग्रंथ जिस रूप में हमें इन दिनों प्राप्त हैं, वे ईसा से अधिकाधिक दो-तीन शताब्दी पुरानी रचनाएं हैं। उससे पहले वे स्मृति का हिस्सा थे। संकलित किए जाने के बाद भी उनमें निरंतर पाठांतर होता रहा है। शूद्रों की ऐतिहासिक उपस्थिति की पड़ताल हेतु जैन और बौद्ध ग्रंथ भी प्रामाणिक साक्ष्य हो सकते हैं, जिन्हें डॉ. रामशरण शर्मा ने अपने अध्ययन में छोड़ दिया है। वेदेत्तर ग्रंथों पर वे कोई विचार नहीं करते। यह तब है जब वे बडे़ गर्व के साथ खुद को ए. एल. बेशाम का शिष्य मानते हैं, जिन्होंने भारत के निर्वासित ‘आजीवक’ दर्शन का गंभीर अध्ययन किया था. बेशाम की पुस्तक ‘हिस्ट्री एंड डाक्ट्रीन आफ आजीवक’ अपने विषय की सबसे प्रामाणिक शोधपरक कृति है। इन कमियों के बावजूद ‘शूद्रों का इतिहास’ महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। शर्त यह है कि इसे देरिदा के ‘विखंडनवाद’ की समझ के साथ पढ़ा जाए।

बहुजन और भारतीय भौतिकवादी चिंतन

वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि तत्कालीन वैदिक समाज जिसे ब्राह्मण समाज कहना समीचीन होगा, असल में आत्ममुग्ध समाज था। उस समय के जितने भी ग्रंथ हैं, वे ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए लिखी गई रचनाएं हैं। उनमें बाकी जनसमाज, विशेषकर शूद्रों की न तो खास झलक है, न ही उनके साथ किसी प्रकार के संवाद की कोशिश है। उनका उल्लेख भी अपमानजनक ढंग से हुआ है। शूद्रों को कहीं अयोग्य तो कहीं वैदिक परंपरा के विरोधी के रूप में दर्शाया गया है। अपने समकालीनों के प्रति ब्राह्मण लेखकों का जैसा व्यवहार था, उसे देखते हुए यह चौंकाने वाली बात भी नहीं है। जो वैदिक कर्मकांडों की महत्ता को अस्वीकारता है, उनके लिए वह निकृष्ट एवं हेय है। इसलिए वैदिक वाङ्मय में अनार्यों का उल्लेख दैत्य, असुर, वेद-निंदक जैसे अवमाननापूर्ण संबोधन के साथ किया गया है। क्या इसे भी ब्राह्मण लेखकों की कुंठा का कारण माना जाए? माना जाए कि सभ्यता के स्तर पर पिछड़ा होने के कारण वैदिक ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यज्ञादि कर्मकांडों को माध्यम बनाया था? यह ठीक है, वैदिक परंपरा के लेखकों के संस्कृति और सभ्यता संबंधी अपने मापदंड थे। उसी के आधार पर उन्होंने अनार्यों का वर्णन अपने धर्मग्रंथों में किया था। अनार्यों में जाति और वर्ण के आधार पर स्तरीकरण की कोई प्रथा नहीं थी। किंतु ब्राह्मणों द्वारा वर्ण-विभाजन लागू करने के बाद, अनार्यों के शक्तिशाली तबके के एक हिस्से का समर्थन उन्हें अवश्य मिला होगा। इससे उनकी सांस्कृतिक लड़ाई आसान होती गई।

लगभग 2500 वर्ष पहले जब धर्मग्रंथों का लेखन आरंभ हुआ, उस समय तक ब्राह्मण संस्कृति समाज की अभिजन संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। तत्कालीन सत्ता पर उसका प्रभाव था। उसमें असहमति के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वेदों में हालांकि संघ, सभा, समिति, गण, पुग, निगम जैसे शब्द मिलते हैं। उनके आधार पर काशीप्रसाद जायसवाल, राधाकुमुद मुखर्जी आदि विद्वान वेदकालीन भारत में गणतंत्र की मौजूदगी का दावा करते रहे हैं। लेकिन वह आधुनिक गणतंत्रात्मक प्रणाली से पूर्णतः भिन्न था। जैसा था, उसका श्रेय भी ब्राह्मण मनीषियों को देना उचित न होगा। असल में वे प्राचीन अनार्य सभ्यता के अवशेष थे। उस कबीलाई संस्कृति की देन, जब गांव और परिवार के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा न थी। संपत्ति, संसाधन और उससे होने वाली आय साझा मानी जाती थी। मुखिया गांव की संपत्ति और संसाधनों का संरक्षक होता था। वही उत्पाद को सदस्यों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटने की जिम्मेदारी निभाता था। सदस्यों के बीच कार्य-विभाजन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। चूंकि पूरा कबीला एक परिवार की तरह होता था, इसलिए जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की परंपरा न थी। वहां सुख-दुख में पूरे समूह का साझा होता था। ब्राह्मणों के बारे में जहां कहीं सेवा, साहचर्य, सुख और समानता की कामना की जाती है, उसकी व्याप्ति केवल ब्राह्मणों तक है। ऋग्वेद के दशम मंडल में आई ऋचाएं, जिनके आधार पर प्राचीन भारत में सामूहिकता, साहचर्य और संगठन की उपस्थिति के तर्क दिए जाते हैं, असल में ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों के हित के लिए ब्राह्मण होताओं के एकजुट रहने का आवाह्न मात्र हैं।

वेदों को ब्राह्मण परंपरा में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके आधार पर भारतीय दर्शन परंपरा को शताब्दियों पहले दो हिस्सों में बांट दिया था। पहले वर्ग में वे दर्शन थे जो वेदों को आप्त ग्रंथ मानते थे। दूसरे वे दर्शन जो वेदों को आप्त ग्रंथ मानने से इन्कार करते थे। जैन और बौद्ध वेदों को स्वतः प्रामाण्य मानने को तैयार न थे, इस कारण उन्हें नास्तिक दर्शन की संज्ञा दी गई। बुद्ध पूर्व भारत में भौतिकवादी दर्शन प्रचलित थे। उन विचारधाराओं के बारे में विस्तार से यहां कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण है। पहला बुद्ध के समय तक उपदेशों को कलमबद्ध करने की परंपरा न थी। स्वयं बुद्ध ने अपने उपदेश मौखिक रूप में दिए थे। उनके उपदेशों को उनकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु की पहल के बाद संकलित किया गया। बुद्ध शाक्य क्षत्रिय थे। उस समय का शक्तिशाली सम्राट अजातशत्रु उनके प्रशंसकों में से था। इसलिए बुद्ध के विचारों को सहेज पाना संभव हो सका। आजीवक, लोकायत, वैमानिक चार्वाक संप्रदाय के प्रवर्त्तक जो मुख्यतः शूद्र अथवा शिल्पकार वर्ग से थे, निम्न वर्ग का होने के कारण मक्खलि गोशाल आदि को यह सुविधा प्राप्त न थी। परिणामस्वरूप उनके विचार विलुप्त होते गए। उनके दर्शन के कुछ सूत्र जैन और बौद्ध ग्रंथों में देखे जा सकते हैं।

विद्वान बौद्ध एवं जैन दर्शनों को मध्यमार्गी मानते हैं। इस कारण जनसाधारण भी उनकी ओर आकर्षित हुआ था। दोनों में बौद्ध दर्शन अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक और उदार था। इसलिए जैन दर्शन की अपेक्षा उसे अधिक ख्याति मिली। इन दर्शनों को मध्यमार्गी कहने का आधार क्या है? यदि पहला मार्ग वैदिक दर्शन का था, तो दूसरा मार्ग कौन-सा था? किन दर्शनों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश जैन और बौद्ध दर्शनों ने की थी, जिसके लिए उन्हें मध्यमार्गी माना गया? इस सत्य का बोध हमें अनेक उलझनों से बचा सकता है। उसके माध्यम से हम उन समानांतर विचारधाराओं का अनुमान लगा सकते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर उपेक्षित किया गया। कदाचित इसलिए कि वे वैदिक परंपरा के आलोचकों में से थे। किंतु वैदिक परपंरा का विरोध तो जैन और बौद्ध दर्शन ने भी किया था। फिर क्या कारण हो सकता है? दूसरा और महत्त्वपूर्ण कारण हो सकता है, आजीवक चिंतकों की जाति। मक्खलि गोशाल, अजित केशकंबलि, पूरण कस्सप, सति, कौत्स आदि के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे निम्न अद्विज वर्गों से आए थे। ब्राह्मणों द्वारा उनके विचारों की उपेक्षा का बड़ा कारण यह भी था। उनके बारे में समझने के लिए बौद्ध एवं जैन साहित्य की शरण में जाना पड़ता है। क्योंकि वैदिक परंपरा के विरोध के लिए अनेक तर्क उन्होंने वेद-विरोधी लोकायत और आजीवक दार्शनिकों से लिए थे।

ऋग्वेद से लेकर महाकाव्यों और पुराणों तक चलने वाला लंबा संघर्ष दर्शाता है कि तत्कालीन समाज का बड़ा हिस्सा वैदिक कर्मकांडों का बहिष्कार करता था। यह विरोध निरा प्रतिक्रियावादी नहीं था। सब जानते हैं, प्रतिक्रियावाद की उम्र छोटी होती है। ठोस विचारधारा के समर्थन के अभाव में उसे शताब्दियों लंबे संघर्ष में बदला भी नहीं जा सकता था। ‘ब्रह्मजाल सुत्त’(दीघ निकाय) के अनुसार बुद्ध के समय भारत में भौतिकवादी, प्रकृतिवादी, शाश्वतवादी, क्रियावादी, अक्रियावादी आदि 64 दार्शनिक मत प्रचलित थे। ऐसे में वैदिक चिंतनधारा जिसे आज प्राचीन भारत की मूल-चिंतनधारा और भारतीय मनीषा का इकलौता उपहार माना जाता है, बुद्धपूर्व भारत में बहुत छोटे समूह तक सीमित रही होगी। बहुसंख्यक वर्ग को या तो उससे दूर रखा जाता था, अथवा घोर आडंबरवाद के कारण स्वयं बहुसंख्यक उससे दूरी बनाए रखता था। इसके माध्यम से एक और निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है। यह कि ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को वेदादि ग्रंथों के पठन-पाठन से अनाधिकृत घोषित करना, केवल जातिवादी सोच तक सीमित नहीं था। बल्कि उसे तीव्र आलोचनाओं से बचाना भी था। यह तार्किक आधार पर असंभव था। इसलिए अपने उभार के साथ ही वह विरोधों का शिकार होने लगी थी। बचाव के लिए वैदिक वाङ्मय तथा उसमें आए प्रतीकों को आस्था का विषय बनाने की कोशिश लगातार होती रही। उसके लिए उन्होंने राजनीति का सहारा लिया। प्राकृतिक शक्तियों का जमकर परामानवीकरण किया। बावजूद इसके अनेकानेक टोटमों, मिथों तथा कल्पित आख्यानों के माध्यम से कालांतर में वे ब्राह्मणों की वर्गीय श्रेष्ठता का मिथ जनमानस में स्थापित करने में कामयाब भी हुए। कर्मकांड इस उद्देश्य की पूर्ति में उनके सहायक बने। संस्कृत ग्रंथों में असुरों का उल्लेख इतनी चतुराई से किया गया है कि आर्य-संस्कृति का विरोधी होने के बावजूद वे उनके महिमा-मंडन में सहायक बनते हैं। आख्यानों में देवताओं का महिमामंडन है। वे सद्गुणों की खान हैं। जबकि असुर दुरात्माएं हैं। अपवाद-स्वरूप किसी असुर में सद्गुण हैं भी तो उन्हें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी देवता का अवदान घोषित कर दिया जाता है। ध्यातव्य है कि बुद्ध से पहले तक भारत में धर्मग्रंथों को लिखने की कोई परंपरा न थी। वैदिक ऋचाएं, उपनिषद आदि भले ही रचे जा चुके हों, किंतु उनका स्वरूप मौखिक ही था। इसलिए वैदादि ग्रंथों को श्रुति कहने की परंपरा है। उस समय ऋषिगण यज्ञवेदिका के पास बैठकर शिष्यों को ऋचाओं का पाठ कराते थे। ऋचाओं को शब्द-बद्ध करने का चलन बुद्ध के बाद ही संभव हो पाया। स्वयं बुद्ध के उपदेश उनकी मृत्यु के करीब 90 वर्ष पश्चात कलमबद्ध किए गए थे। यही समय वेदादि ग्रंथों के लिखित रूप में अस्तित्व में आने का भी है। इसलिए ऋग्वेद आदि ग्रंथों के अलग-अलग पाठ हमें प्राप्त होते हैं।

यह हम क्यों कह रहे हैं? इसका हमारे विषय से क्या संबंध है? वेदादि ग्रंथों को भारतीय दर्शन परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत वाङ्मय की तो शुरुआत ही ऋग्वेद से मानी गई है। वैदिक परंपरा के अनुयायी इसपर गर्व भी करते हैं। उनकी पूर्वाग्रह-ग्रस्त दृष्टि मान लेती है कि वैदिक परंपरा के विरोधियों की कोई स्वतंत्र, वैकल्पिक विचारधारा नहीं थी। असल में ऐसा नहीं है। वैदिक परंपरा के विरोधी निरे प्रतिक्रियावादी न होकर, सशक्त दर्शन-परंपरा के संवाहक थे। उनके अनेक दर्शन सिद्धांतों को ब्राह्मणवादी विचारकों ने ज्यों का त्यों अथवा थोड़े-बहुत संशोधन के साथ ग्रहण किया है। ‘दीघ निकाय’ में पूर्ण कस्सप का वर्णन बुद्ध के समकालीन छह प्रमुख तीर्थंकरों के साथ किया जाता है। उसकी प्रशस्ति में लिखा गया है—‘पूर्ण कस्सप, संघ-स्वामी, गण-अध्यक्ष, ज्ञानी, यशस्वी, गणाचार्य, तीर्थंकर, बहुत से लोगों द्वारा सम्मानित, चिरकाल का साधु, अनुभवी और वयोवृद्ध है।’(सामञ्ञफलसुत्त, दीघनिकाय)। पूर्ण कस्सप को विद्वान ‘अक्रियावादी’ मानते हैं। अजातशत्रु के पूछने पर उसने अपने अकर्म-सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार किया—

‘महाराज! छेदन करते-कराते, पकाते-पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशान कराते, चलते-चलाते, प्राण हनन करते, बिना दिया लेते, सैंध मारते, गांव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन और झूठ बोलते हुए भी पाप नहीं किया जाता। छुरे से तेज चक्र द्वारा जो इस पृथ्वी के प्राणियों का मांस का ढेर बना दे, तो इसके कारण उसे पाप का आगम नहीं होता….दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य है, न पाप का आगम है।’ (सामञ्ञफल सुत्त, दीघनिकाय)।

इसकी तुलना गीता के कर्म-सिद्धांत से की जा सकती है। आत्मा की अनश्वरता का बखान करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—‘आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता।’ पूर्ण कस्सप का दृष्टिकोण प्रकृतिवादी है। उसके कहने का आशय है कि इस संसार से बाहर, परामानवीय या अतिमानवीय जैसा कुछ नहीं है। देह जिन तत्वों से बनती है, मृत्यु पश्चात पुनः उन्हीं में समाहित हो जाती है। भौतिक जगत में न कुछ घटता है, न ही बढ़ता है। कमोबेश गीता का भी यही दृष्टिकोण है। अंतर बस इतना है कि गीता मनुष्य और प्रकृति के मध्य अतिमानवीय सत्ता यानी परमात्मा को ले आती है।[vi] यह सब मनुष्य की अस्मिता मान-सम्मान और गरिमा के विरुद्ध होता है। असुरों का वैदिक परंपरा से विरोध ऋषियों द्वारा यज्ञादि के माध्यम से ज्ञान के कर्मकांडीकरण के प्रति भी था। हमारी समस्या है कि हम वैदिक परंपरा की धुर-विरोधी, उसकी समकालीन भौतिकवादी विचारधाराओं से ज्यादा परिचित नहीं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में तो उनकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। कुछ सूत्र जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। ऐसे में सत्य जानने के लिए एकमात्र देरिदा की पद्धति कामयाबी की ओर ले जा सकती है। वह है उपलब्ध ज्ञान पर संदेह करते हुए उसकी इतनी गहन अन्वीक्षा करना कि उसका वर्तमान स्वरूप विखंडित हो जाए। यह दही मथकर मक्खन निकालने जैसा श्रम-साध्य कर्म है।

बहुजन साहित्य की रूपरेखा

अभी तक इस आलेख में जो आया, वह महज पृष्ठभूमि है। बहुजन साहित्य की अवधारणा इससे स्पष्ट नहीं होती। कुछ स्थितियां हैं जो इसकी आवश्यकता को चिन्हित करती करती हैं। वैसे ‘बहुजन’ शब्द हमारे लिए नया नहीं है। पहली बार यह बौद्ध साहित्य में नजर आता है। श्रमण-संस्कृति को बढ़ावा देते हुए बुद्ध भिक्षुओं को बहुजन के सुख और जगति-कल्याण के लिए निरंतर भ्रमणशील रहने की शिक्षा देते हैं। उनके यहां जाति, वर्ण आधारित ऊंच-नीच का विचार नहीं है। यज्ञादि के नाम पर हिंसा और आडंबर भी नहीं हैं। इसलिए सीधा-सादा जीवन जीने के इच्छुक, असमानता के शिकार लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। सामाजिक निषेधों में कमी आने से आर्थिक विकास को गति मिलती है। फलस्वरूप बौद्ध दर्शन समकालीन ब्राह्मणवादी दर्शनों, जो मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के निमित्त रचे जा रहे थे—को चुनौती देने में कामयाब होता है। अपनी व्यावहारिक सोच के चलते उसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। फिर भी कुछ प्रश्न अनायास सामने आ जाते हैं। सर्वहित की कामना साहित्य का मूल तत्व तथा उसका परम-उद्देश्य मानी जाती है। ऐसे में ‘सर्वहित’ को ‘बहुजन हित’ अथवा ‘अधिसंख्यक के हित’ तक सीमित कर देना क्या साहित्यत्व का अवमूल्यन नहीं है? कुछ विद्वान इसी आधार पर बहुजन साहित्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनमें अधिकांश वे हैं जो दलित साहित्य, नारीवादी साहित्य जैसी अस्मितावादी साहित्य-धाराओं को अनावश्यक ठहराते हैं। उनका तर्क है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा (मानो अभी जातिवाद कम हो और उसे बनाने-बचाने के लिए केवल दलित और बहुजन जिम्मेदार हों)। यह पहली बार भी नहीं हो रहा है। दमित अस्मिताएं जब अपना संघर्ष आरंभ करती हैं तो पहला औजार साहित्य को ही बनाती हैं। यही कारण है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर साहित्य की नई धाराएं सदैव उभरती रही हैं। ये सब साहित्य के विराट कुनबे के सदस्य जैसी हैं। उनके माध्यम से संबंधित समाज की गतिशीलता, उसकी आकांक्षाओं तथा अंतर्द्वंद्वों को समझा जा सकता है। वे सामाजिक परिवर्तन की दिषा को सुनिश्चित करने में सहभागी बनती हैं।

प्रकारांतर में बहुजन साहित्यकार का काम उस अनलिखे की खोज करना है, जिसे उस समय के कलमकारों ने या तो छोड़ दिया है, अथवा उसे तोड़-मरोड़कर पेश करते आए हैं। यह काम आसान नहीं है. अभी तक यह छवि बनाई गई कि ब्राह्मणों द्वारा समय-समय रचा गया साहित्य ही मुख्यधारा का साहित्य है। इसमें बौद्ध और जैन दर्शन की उपस्थिति अपवाद कही जा सकती है। यह धारणा साहित्य की आरंभिक कसौटी पर ही खरी नहीं उतरती। साहित्य-सृजन मात्र लेखकीय सृजन नहीं है। उसका दूसरा चरण पाठक-श्रोता के मानस में संपन्न होता है। बिना पाठकीय अनुक्रिया के किसी भी विचार के साहित्यकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अतः ऐसा लेखन जिसका पाठन-श्रवण समाज के बड़े हिस्से के लिए प्रतिबंधित हो, प्रतिबंध के लंघन पर कठोरतम दंड का शास्त्रीय प्रावधान हो—उसकी कृति चाहे जितनी महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, अपने लेखक अथवा समुदाय की उत्कृष्ट रचना तो हो सकती है—साहित्य नहीं बन सकती। बहुजन साहित्य वही रच सकता है, जिसकी न्याय और लोकतंत्र में अटूट आस्था हो। जो दृश्यमान से संतोष न करके, उसके पीछे निहित सत्य को परखने का हौसला रखता हो। दूसरे शब्दों में बहुजन साहित्य के लिए बहुजन दृष्टि का साथ अनिवार्य है। यह बहुजन दृष्टि क्या है? बहुजन दृष्टि वह है जो जीवन-जगत में विश्वास रखे। जिसे मिथों से अधिक भरोसा इंसानियत में हो। जो समतावादी हो और श्रम का सम्मान करती हो। जिसे मानव-मात्र की स्वतंत्रता की कद्र हो। आवश्यकता पड़ने पर जो संघर्ष का हौसला रखती हो। यथास्थितिवादी न होकर अन्वेषणात्मक हो। ऐसी खोजक दृष्टि ही उपलब्ध वाङ्मय से काम की चीजें निकाल सकती है। वह निषेधों की नहीं जीवन के सम्मिलित उत्सव की दृष्टि है।

यह बात बार-बार दोहराई जा चुकी है कि बहुजन साहित्य बहुसंख्यक का साहित्य नहीं है। वह जाति-वर्ग केंद्रित साहित्य भी नहीं है। न उसका संबंध बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक धर्म से है। बहुजन साहित्य विराट लोकतांत्रिक चेतना का साहित्य है। इसलिए समाज को बांटने वाले धर्म और जाति केंद्रित प्रतीकों, मिथों से उसकी स्वाभाविक दूरी बनी रहती है। उदाहरण के लिए कृष्ण जिस यदुकुल से संबंधित बताए जाते हैं, वह जातीयता की दृष्टि से बहुजन समाज का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। बावजूद इसके यदुवंशी कृष्ण की भगवत्ता बहुजन साहित्यकार के लिए मिथ से ज्यादा महत्त्व नहीं रखती। न ही कृष्ण द्वारा तथाकथित धर्मयुद्ध का नेतृत्व जिसमें अठारह अक्षौहिणी सेनाएं (500000 सैनिक, 130000 अश्व सहित रथ, इतने ही हाथी तथा 390000 घोड़े) और बड़े-बड़े महारथी खेत रहते हैं—उसकी प्रेरणा बन सकता है। फिर भी महाभारत जैसे ग्रंथ से बहुजन दृष्टि अपने लिए बहुत कुछ खोज सकती है। जैसे कि धर्मयुद्ध के नायक और कृष्ण के परमप्रिय होते हुए भी पांचों पांडवों को कष्टकारी नर्क-भोग करना पड़ा; जबकि कौरव कथित रूप से अधर्मी, पापी, दुराचारी होने के बावजूद तुरंत स्वर्ग के अधिकारी मान लिए गए। आखिर क्यों? बहुजन दृष्टि से कृष्ण की वह अनुभूति भी महत्त्वपूर्ण है जिसे महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करते हुए वे स्वयं नहीं समझ पाते। उस समय समझते हैं जब युद्धाग्नि में उनका अपना यादव-कुल दहकने लगता है। उसके योद्धा-महारथी एक-दूसरे की जान लेने को आमने-सामने डटे होते हैं। कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई उनके कहे पर ध्यान नहीं देता। उस समय महाभारतकार द्वारा यह उल्लेख प्रकारांतर में कृष्ण की हताशा, नायक के रूप में उनकी विफलता, युद्ध की निस्सारता तथा मनुष्य की सर्वोच्चता को दर्शाता है—‘सुनो! मैं अपने हाथ उठाकर एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। यह कि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है।’[vii] ‘मनुष्य श्रेष्ठतम है’—देर से ही सही कृष्ण का यह आत्मबोध उनकी भगवत्ता को संदेह के दायरे में ले आता है।

गांधी ने ‘रामराज्य’ की परिकल्पना को आदर्श माना है। गीता के दर्शन में उन्हें विश्वास था। ये दोनों ही वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करते हैं। बहुजन साहित्यकार ने लिए न तो गीता प्रेरणास्पद है, न रामराज्य की परिकल्पना उसके लिए आदर्श हो सकती है। इससे ब्राह्मण-संस्कृति तथा उसके पोषकों के चरित्र को आसानी से समझा जा सकता है। स्वतंत्र बहुजन दृष्टि रामायण जैसे ठेठ ब्राह्मणवादी ग्रंथ से भी प्रेरणा ले सकती है। राम की पत्नी के रूप में सीता अभिजन समाज का हिस्सा है। वह राम के हर उस कार्य में सहधर्मिणी है जिसे वह साम्राज्यवादी लिप्सा अथवा धर्म-संस्थापना के नाम पर करता है। लेकिन सीता के अपने जीवन की त्रासदी जिसे एक औरत के नाते उसे सहना पड़ता है, बहुजन साहित्यकार को संवेदाकुल कर सकती है। रामायण के ही एक उपेक्षित-से पात्र शंबूक के जीवन की त्रासदी बहुजन साहित्यकार के अपने जीवन की त्रासदी भी है। शंबूक परम जिज्ञासु है। वह वेदों का अध्ययन करना चाहता है। तत्कालीन पंडितों से यह सहन नहीं होता। वे राम को जाकर भड़काते हैं। वर्णाश्रम धर्म का अंधानुयायी राम शंबूक की हत्या कर देता है। यही रामायण का शंबूक प्रसंग है। शूद्र द्वारा वेदाध्ययन को लेकर ब्राह्मण ग्रंथों में अलग-अलग विचार हैं। अधिकांश में उनके लिए वेद पढ़ना-सुनना निषिद्ध माना गया है। लेकिन यह नियम शाश्वत नहीं था। यदि कोई शूद्र वेदादि ग्रंथों का अध्ययन-अध्यापन, ब्राह्मणों के शीर्षत्व का सम्मान तथा उस संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहते हुए करना चाहे, तो उन्हें उससे कोई आपत्ति न थी। ऐसा व्यक्ति विद्वान होने के साथ-साथ असाधारण प्रतिभाशाली भी हो तो बतौर पारितोषिक उसका येन-केन-प्रकारेण ब्राह्मणीकरण कर दिया जाता था।

खोजने पर अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। दासी पुत्र ऐतरेय महीदास तथा वेश्या जाबाला का बेटा सत्यकाम जाबाल दोनों शंबूक की भांति शूद्र थे। लेकिन महीदास और सत्यकाम जाबाल दोनों का शुमार वैदिक मनीषियों में किया गया। आखिर शंबूक के साथ अन्याय क्यों हुआ? वेदाध्ययन की मामूली-सी चाहत के लिए उसे क्यों मृत्युदंड मिला? अधिकांश विद्वानों का विचार है कि वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी। महाकाव्य युग में वह जाति के अंतर्गत रूढ़ होने लगी थी। लेकिन महीदास और शंबूक के समय में बहुत अधिक अंतर नहीं है। फिर रामायण में ही मतंग और कर्दम जैसे अब्राह्मण ऋषि हैं, जिनके ऋषित्व से तत्कालीन पंडितों को कोई आपत्ति न थी। अपनी-अपनी जन्मकथा के अनुसार तो वशिष्ट और अगस्त्य भी शूद्र हैं। फिर ऐसा क्या था कि सत्यकाम जाबाल, महीदास, वशिष्ट, अगस्त्य आदि को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए तो आख्यान गढ़े गए, जबकि शंबूक को मृत्यु दंड देकर रास्ते से तत्काल हटा दिया गया। इसका एकमात्र यही कारण हो सकता है कि महीदास और सत्यकाम जाबाल वैदिक संस्कृति के प्रति नतमस्तक थे। उसकी सर्वोच्चता को स्वीकारते थे। ब्राह्मणों के शिखरत्व से उन्हें कोई शिकायत न थी। इस कारण दोनों को न केवल वेदाध्ययन के योग्य माना गया, अपितु वैदिक ऋषियों में, ब्राह्मणों में शामिल भी कर लिया गया। शंबूक-प्रसंग और मनुस्मृति की व्यवस्था बताती है कि ज्ञान के क्षेत्र में गैर-ब्राह्मण की ओर से चुनौती ब्राह्मणों के लिए असह् थी। शंबूक की दृष्टि अवश्य ही आलोचकीय रही होगी। ब्राह्मण तथा उनकी संस्कृति की सर्वोच्चता को स्वीकारे बिना वह वेदादि ग्रंथों को तर्क के आधार पर परखना चाहता था। उसे वही दंड मिला जो उस सभ्यता में असुरों के लिए निर्धारित था। छल से, बल से समानांतर संस्कृति के अनुयायियों तथा उनकी ज्ञान-परंपरा को नष्ट कर देना, ताकि आर्य-संस्कृति को कोई चुनौती न रहे। प्रकारांतर में उसकी सर्वश्रेष्ठता का मिथ स्थापित हो सके।

इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि वैदिक ऋषियों को राष्ट्रद्रोह या राज्यद्रोह से आपत्ति न थी। परंतु संस्कृति-द्रोह उन्हें स्वीकार न था। कदाचित इसलिए कि राजनीतिक जय-पराजय के लिए वे सीधे जिम्मेदार न थे। उसके लिए क्षत्रियों, जिन्हें वर्ण-व्यवस्था में दूसरे स्तर पर रखा गया था—को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। खुद को परम-पिता के मुख से उत्पन्न बताने वाले ब्राह्मणों के लिए, बौद्धिक पराजय विशेषरूप से अब्राह्मण द्वारा—बड़ा ही हेठी वाला काम था। हालांकि बाद में मूर्ख ब्राह्मण को लेकर किस्से भी गढ़े गए। फिर भी जहां बौद्धिकता की कसौटी हो, वहां ब्राह्मणों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था। शंबूक को जो दंड मिला उसे बाद में मनु के विधान में संरक्षित कर लिया गया। यह भी कह सकते हैं कि शंबूक को वही दंड मिला, जो मनु के विधान में सुरक्षित किया गया था। बौद्धिकता के क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रतिद्विंद्वता न रहे। इसलिए लोकायत और चार्वाक परंपरा के ग्रंथों को सांस्कृतिक विजय के बाद नष्ट कर दिया। चूंकि आजीवक परंपरा के अनुयायी शिल्पकार और मेहनतकश वर्ग के लोग थे, समाज को उनकी आवश्यकता थी—इसलिए ब्राह्मण संस्कृति के अधिपत्य में भी वे अपनी संस्कृति को किसी न किसी रूप में बचाए रहे। उसके अवशेष देश-भर में मौजूद मैकासुर (महिषासुर) की पूजा के ठिकानों के अवशेष के रूप में, गांव-बाहर बने मातृ-देवियों के मठों तथा संत-परंपरा आज भी जीवित हैं। उस परंपरा का कोई ग्रंथ आज मौजूद नहीं है। किंतु जैन साहित्य में आजीवकों के एकाधिक ग्रंथों की मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। तीसरी-चौथी शताब्दी की तमिल कृति ‘नीलकेसी’ में आजीवक संप्रदाय के एक ग्रंथ ‘नवायन’ (नौ प्रकाश पुंज) का उल्लेख है, जिसे मक्खलि गोशाल और पूरण कस्सप के आजीवक संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ बताया गया है। दसवीं शताब्दी तक वह ग्रंथ अथवा उसकी स्मृतियां मौजूद थीं। इसकी पुष्टि लगभग इसी दौरान लिखे गए बौद्ध ग्रंथ ‘मणिमेखलाई’ से भी होती है। सातवीं शताब्दी में रचित ‘हर्षचरित’ में भी आजीवकों की ससम्मान उपस्थिति दर्ज की गई है। दसवीं शताब्दी के बाद देश पर मुस्लिमों के आक्रमण होने लगे थे। परिणाम यह हुआ कि जातीय उत्पीड़न से त्रस्त लोग धर्मांतरण द्वारा इस्लाम की राह पकड़ने लगे। कदाचित उसी के प्रभाव में आजीवक ग्रंथ तथा उसकी स्मृति कहीं बिला गई।

अभिजन बनाम जनसंस्कृति

शंबूक को उसकी जाति या वर्ण के कारण दंडित किया गया। बहुजन साहित्यकार के खुद के भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं। बावजूद इसके जाति-आधारित लेखन भले ही वह समाज के बहुसंख्यक वर्ग, जिसकी संख्या तीन-चौथाई से भी अधिक है, के लिए हो—बहुजन साहित्यकार के लिए आदर्श नहीं हो सकता। इससे उसके सामने प्रतिक्रियावादी कहकर नकारे जाने का खतरा सदैव बना रहेगा। फिर बहुजन साहित्य का आदर्श क्या हो? बहुजन साहित्यकार की वैचारिकी आधुनिकताबोध से संपन्न होगी। आधुनिकता केवल दिखावे की नहीं, मूल्यों की भी। उसकी नींव न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सामंजस्य, सहकार और लोकतंत्र पर निर्भर होगी। वह संत-कवियों से भी आवश्यकतानुसार प्रेरणा ले सकता है। संत रविदास, कबीर, तुकाराम आदि ने ऐसे समाज का सपना देखा था, जिसमें सभी बराबर है। ऊंच-नीच, भेद-भाव का नामो-निशां नहीं है। जहां न राजा है न राज्य। न अपराधी है न किसी प्रकार का दंड-विधान। सब अपने-अपने काम को समर्पित, मिल-जुलकर रहते हैं। आदर्श राज्य की यह परिकल्पना संत रविदास के ‘बे-गमपुरा’, कबीर की ‘अमरपुरी’ और ‘प्रेमनगरी’ तथा संत तुकाराम के ‘पंडरपुर’ में सुरक्षित है। इसी तरह की परिकल्पना करते हुए थामस मूर ने करीब चार शताब्दी पहले ‘यूटोपिया’ की रचना की थी। व्यग्यांत्मक शैली में लिखी गई वह कृति आगे चलकर समाजवादी आंदोलन की मुख्य प्रेरणा बनी। ऐसा ही आदर्शलोक बहुजन साहित्य का अभीष्ट है। वही उसके सृजन की प्रेरणा बन सकता है।

ब्राह्मण अभिजन संस्कृति के पालक-पोषक रहे हैं। जबकि बहुजन संस्कृति में अभिजात्य मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अभिजन संस्कृति जिसका दूसरा नाम ब्राह्मण संस्कृति है, न्यूनतम लोगों के हाथों में अधिकतम अधिकार सौंपने को न्यायपूर्ण मानती है। वह जनसाधारण को निरंतर यह विश्वास दिलाती रहती है कि शासक अथवा शासित होना मनुष्य का जन्मजात गुण है। तदनुसार जो शासक वर्ग से नहीं है, शासित होना उसकी नियति है। अतएव उसे चाहिए कि बिना कोई प्रश्न उठाए शासकवर्ग के साथ अधिकतम सहयोग करे। यह विभाजन प्रायः सभी समाजों में देखा जा सकता है। शासकीय मनोवृत्ति आरंभ से ही भाषा को अपने स्वार्थानुकूल ढालने लगती है। ‘शूद्र’ को ‘क्षुद्र’ का अपभ्रंश बताना जिसके बारे में हम ऊपर चुके हैं—उनकी इसी मानसिकता को दर्शाता है। यह पूर्वाग्रहों को दूसरों पर लाद देने जैसा था। वरना जो वर्ग मेहनती और हुनरमंद है, अपने श्रम-कौशल से जीविकोपार्जन करता है तथा किसी भी राष्ट्र-समाज की अर्थव्यवस्था की धुरी कहा जाता है—वह क्षुद्र भला कैसे हो सकता है! शिल्पकार के रूप में जिसने तरह-तरह की वस्तुओं का निर्माण किया, बड़े-बड़े राजप्रासाद, किले, महल, सुंदर अटारियां बनाईं। युद्ध में शत्रु सेना के छक्के छुड़ाने वाले हथियारों को ढाला। सुंदर कलाकृतियों, रेशमी वस्त्रों की रचना की, उसे भला कौन क्षुद्र कह सकता है! मगर ऐसा होता आया है। न केवल संस्कृत तथा हिंदी में, बल्कि दुनिया के प्रायः सभी सभ्य समाजों में। उन समाजों में और भी विकृत रूप से जो खुद को सभ्यता के षिखर पर आसीन मानते हैं।

अंग्रेजी में ‘अभिजन’ के लिए ‘इलीट’ और ‘अस्टिोक्रेट’ जैसे गरिमामय शब्द हैं, तो उसके विलोम के रूप में ‘बेड’ (बुरा), ‘आर्डिनरी’ (साधारण) जैसे शब्द प्राप्त होते हैं। बहुजन के समानांतर दिखते अंग्रेजी शब्द ‘सबाल्टन’ को ‘जनसाधारण’ अथवा ‘सर्वहारा’ के पर्याय के रूप में देखा जाता है। उसका अर्थ ‘निम्न’ अथवा ‘मातहत’ है, जिसे सम्मानित नहीं कहा जा सकता। न ‘बहुजन’ शब्द से उसका कोई अर्थ-साम्य दिखता है। यह भाषा की कमी नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने आप में समर्थ होती है। भाषा तब विपन्न होती है जब उसे गढ़ने वाले शब्दों को मनमाने अर्थ देने लगते हैं। पुराणादि प्राचीन ग्रंथों में यही हुआ है। दरअसल भाषाओं, खासकर साहित्य की भाषा को गढ़ने में मुख्य योगदान अभिजन समूहों का होता है। वे वही करते हैं जिससे उनका शिखरत्व बना रहे। उनकी सत्ता को कम से कम चुनौतियां पेश हों। राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। इसलिए चतुर शासक वर्ग सत्ता संभालने के साथ ही अधीनस्थ समूहों को अपनी संस्कृति के अनुरूप ढालने में जुट जाता है। शुरुआत भाषा-साहित्य से की जाती है। क्रीत बुद्धिजीवी उसकी मदद करते हैं। विद्रोह की संभावनाओं को न्यूनतम रखने के लिए वह जनसमूह को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें उनके हित परस्पर टकराते रहें। धर्म, संस्कृति और बाजार उसके मददगार बनते हैं। उन सबकी मदद से वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि संख्या में अत्यल्प होने के बावजूद वह बहुसंख्यक पर शासन गांठता रहता है। भारत में यही हुआ है। इसी कारण साहित्य और राजनीति में बहुजन समूहों की अनुपातिक हिस्सेदारी बहुत कम है। इसलिए बहुजन साहित्य समाज के बड़े हिस्से की अस्मिता का सवाल भी है। उसके अभाव में ‘बहुजन-कल्याण’ के नाम पर गठित राजनीतिक दल और संस्थाएं, बहुजन की राजनीति का दावा करते-करते सर्वजन की पैरोकार बन जाती हैं। पुनश्च: भटकते-भटकते अल्पजन की होकर रह जाती हैं।

मुख्यधारा के साहित्य का मूल स्वर कलावादी रहा है। प्रेमचंद आदि कुछ साहित्यकारों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश ‘कला कला के लिए’ की सैद्धांतिकी तक सीमित रहे हैं। बहुजन साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथाकथित मुख्यधारा के सौंदर्यशास्त्र से अलग होगा। वह ‘कला समाज के लिए’ की सैद्धांतिकी पर अडिग रहेगा। उसकी कसौटी सामाजिक न्याय की होगी। इस संबंध में दलित साहित्य के मूल स्वरूप से उसकी एकता रहेगी। यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि दोनों के सपने और संघर्ष समान रहे हैं। दोनों ने जाति-आधारित उत्पीड़न को झेला है। कुछ विद्वानों को इसपर आपत्ति हो सकती है। वे कह सकते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र पहले से ही विकसित है। उनके मन में यह कसक भी सकती है कि दलितों पर अत्याचार के समय कुछ पिछड़ी जातियां सवर्णों का साथ देती आई हैं। अपनी चाल चलने के लिए ब्राह्मणवाद सदैव दूसरों के कंधे इस्तेमाल करता आया है। जाति और धर्म के नाम पर बहुसंख्यक वर्ग में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करते रहना उसकी पुरानी नीति है। इसलिए ऐसे आरोपों में किंचित सच्चाई हो सकती है। लेकिन यह जानते हुए कि बहुजन अपेक्षाकृत बड़ा समूह है और लोकतंत्र में संख्या-बल महत्त्वपूर्ण होता है—यह दलितों के लिए भी हितकर होगा कि जातीय उत्पीड़न का समान रूप से शिकार रहे वर्गों के साथ साझा कर बड़ी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करें, ताकि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा जा सके। कुल मिलाकर बहुजन साहित्य का सौंदर्यशास्त्र दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र की नींव पर विकसित होगा और कदाचित उससे ऊपर की चीज होगा। उसमें धर्म व्यक्ति की निजी आस्था तक सीमित होगा। बहुजन साहित्य जाति अथवा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के संगठन या संस्कृतिकरण का विरोध करेगा।

पिछले तीन हजार वर्षों में भारतीय समाज जितना नुकसान जाति-व्यवस्था ने किया है, उतना किसी अन्य संस्था ने नहीं किया। इसलिए जाति-मुक्त समाज की स्थापना बहुजन साहित्य और साहित्यकार का पहला उद्देश्य होना चाहिए। धर्म उसमें निजी आस्था के रूप में बचा रह सकता है। दूसरे शब्दों में बहुजन साहित्य निरा साहित्यिक आयोजन नहीं है। न ही वह केवल समाजार्थिक असमानता के प्रतिकार का स्वर है। अपने समग्र रूप में वह वर्चस्वकारी संस्कृति के विरुद्ध जनसाधारण का, उन लोगों की ओर से जो धर्म, संस्कृति, जातीयता आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हैं—आजादी और समानता के लिए किया गया शंखनाद है।

[i] उरुं यज्ञाय चक्रथुर उलोकं जनयन्ता सूर्यम उषासम अग्निम |

दासस्य चिद वर्षशिप्रस्य माया जघ्नथुर नरा पर्तनाज्येषु ||

इन्द्राविष्णू दरंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च शनथिष्टम |

शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्य असुरस्य वीरान || ऋग्वेद 7/99/4-5

[ii] शतं वा यस्य दश साकमाद्य एकस्य शरुष्टौ यद धचोदमाविथ |

अरज्जौ दस्यून समुनब दभीतये सुप्राव्योभवः स. उ. || ऋग्वेद 2/13/9

[iii] अस्वापयद दभीतये सहस्रा तरिंशतं हथैः |

दासानाम इन्द्रो मायया || ऋग्वेद 4/30/21

[iv] आर्थर मैक्डोनल, वैदिक माइथोलाजी’, पृष्ठ 157

[v] ‘शूद्रों का इतिहास’, अनुवाद विजयनाथ ठाकुर, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, पृष्ठ-4.

[vi] नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।। गीता 2/23

[vii] ‘गुह्यं ब्रह्म तदिदं तो ब्रवीमि. ना मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किंचितः’—महाभारत, शांतिपर्व, 288/20

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :