साहित्य की खासियत यही होती है कि वह अपने काल को प्रतिबिंबित करे। जैसा काल वैसा साहित्य। लेकिन वर्चस्वादी द्विज बंधनों में बंधे हिंदी साहित्य पर यह बात लागू नहीं होती। यही वजह है कि जिन दिनों जोतीराव फुले (11 अप्रैल, 1827 – 28 नवंबर, 1890) के विचारों से प्रेरित डॉ. आंबेडकर (14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसंबर, 1956) के नेतृत्व में चल रहा दलित आंदोलन, विमर्श के केंद्र में अपनी जगह बना रहा था, उस समय हिंदी साहित्यकारों ने इससे दूरी बनाए रखी । यह भी काबिलेगौर है कि “मदर इंडिया”, जिसे अमेरिकी पत्रकार मिस कैथरीन मेयो ने 1927 में लिखा था, ने हिंदी साहित्यकारों की नींद उड़ा दी परंतु डॉ. आंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह का उनके लिए कोई महत्व न था।

लेकिन सच से आंखें मोड़ने वाले द्विज खेमे में डॉ. आंबेडकर की लोकप्रियता से हलचल जरूर मची है। हालांकि इसमें भी पेंच है। जिस प्रकार कबीर द्वारा हिंदू धर्म व इस्लाम, दोनों में व्याप्त कुरीतियों व पाखंड को सीधे तौर पर खारिज किए जाने के बावजूद, उनके साहित्य को भक्ति साहित्य के श्रेणी में रख दिया गया है, उसी प्रकार डॉ. आंबेडकर की विचारधारा को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित द्विज लेखकों द्वारा तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। यह करने वाले वही सज्जन हैं जो स्वयं को मुख्यधारा का साहित्यकार बताते हैं। यह कहना गैरवाजिब नहीं कि इसी तरह की साजिश के बूते द्विज वर्ग, साहित्य में अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कामयाब है और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मुश्किल से 15 फीसदी लोगों का साहित्य आज भी मुख्यधारा का साहित्य कहलाता है।

यह केवल आज की बात नहीं है। अतीत में भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के सवालों के संबंध में हिंदी साहित्यकारों का दोहरा चरित्र नजर आता रहा है। एक उदाहरण हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद (31 जुलाई, 1880 – 8 अक्टूबर, 1936) का है जो कायस्थ जाति के थे। द्विज विद्वान समय-समय पर यह कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें जोतीराव फुले व डॉ. अंबेडकर से प्रभावित साबित किया जा सके जबकि उनकी रचनाओं व उनके पात्र इस धारणा को खारिज करते हैं।

प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। जोतीराव के निधन (28 नवंबर, 1890) से करीब दस साल पहले। डॉ. आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यानी प्रेमचंद, डॉ. आंबेडकर से करीब ग्यारह साल बड़े थे। प्रेमचंद ने लेखन की शुरूआत बीसवीं सदी के पहले दशक में की। इससे पहले भारतेंदू हरिश्चंद्र ने खडी बोली का प्रयोग शुरू कर दिया था। फुले द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों के समांतर बंगाल में हिंदू धर्म में सुधार के कार्यक्रम भी चल रहे थे। प्रेमचंद के साहित्य का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि वे बंगाल में चल रहे हिंदू धर्म के सुधारों से काफी प्रभावित थे जबकि जोतीराव फुले के विचार उन्हें छू तक नहीं सके थे।

जोतीराव फुले महाराष्ट्र में शूद्रों और अतिशूद्रों की मुक्ति का घोषणापत्र “गुलामगिरी” जून 1873 में जारी कर चुके थे। भारतीय साहित्येइतिहास की यह पहली रचना थी जिसने बिना किसी लाग-लपेट के भारतीय समाज में व्याप्त खामियों के लिए हिंदू धर्म को दोषी करार दिया था। जोतीराव फुले ने स्पष्ट तौर पर लिखा, “ ब्राह्मण, पंडा और पुरोहितो ने शूद्र-अतिशूद्रों के बीच नफरत का बीज (जाति) बो दिया और खुद उन सब की मेहनत पर ऐशो आराम कर रहे हैं।”

यहां यह जरूर कहा जा सकता है कि जोतीराव फुले ने क्रांति की जो लौ जलाई थी उसका केंद्र महाराष्ट्र था, उत्तर भारत उस लौ की रोशनी से अछूता रहा। प्रेमचंद भी अपने शुरूआती रचनाओं में अंधकार में डूबे नजर आते हैं. एक उदाहरण उनकी प्रसिद्ध कहानी “नमक का दारोगा” है, जिसमें कहानी का नायक वंशीधर, एक द्विज पंडित आलोपीदीन, जो नमक की तस्करी करता है, को गिरफ्तार करता है और कहानी के अंत में उसका मुलाजिम बन जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुलसीदास ने कहा है – पूजहिं विप्र सकल गुण हीना। यानी ब्राह्मण मूर्ख या फिर गुणहीन ही क्यों न हो, उसकी पूजा होनी चाहिए। यही वजह है कि अपनी कहानी में प्रेमचंद आलोपीदीन की पूजा करते नजर आते हैं जबकि उसे जेल में होना चाहिए।

खैर, प्रेमचंद के साहित्य में कुछ सवाल जरूर उठाए गए हैं। मसलन, “अठन्नी के चोर” जैसी कहानियों के माध्यम से वे व्यक्तिगत चोरी-चकारी व ठगी का विरोध तो करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को जन्म देने वाले कारणों पर चुप्पी साध जाते हैं और फुले की तरह स्पष्टवादिता का साहस नहीं जुटा पाते।

चलिए कुछ और उदाहरणें से इसे समझते हैं। अंग्रेजी राज को जोतीराव फुले एक अवसर के रूप में देखते हैं। इसकी वजह है अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था, जिसने उन शूद्रों, अति शूद्रों व महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जिन्हें द्विजों ने वंचित कर रखा था। जबकि प्रेमचंद 1908 में “सोजे वतन” की रचना करते हैं। इस रचना के जरिए वे राष्ट्रवादी के रूप में उभरते हैं। तत्कालीन हुकूमत ने उनकी इस रचना को प्रतिबंधित कर दिया।

द्विज आलोचकों ने प्रेमचंद का यथार्थवादी आदर्शवादी लेखक के रूप में गुणगान किया है। उनके मुताबिक, प्रेमचंद समाज को जैसा देखते हैं उससे बेहतर चित्रित करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वे नरम हिंदूवाद का ही पोषण प्रगतिवाद के रूप में करते हैं। दूसरी ओर जोतीराव फुले व डॉ. भीमराव अंबेडकर एक लेखक और दर्शनशास्त्री के रूप में विशुद्ध क्रांतिकारी और बदलाव की विचारधारा रखते हैं। उनकी भाषा सामंजस्य की पैरवी नहीं करती हैं और न ही उसमें कोई लूपहोल है।

प्रेमचंद तिलक के समर्थक रहे जो जाति व्यवस्था के घोर समर्थक थे। जबकि डॉ. अंबेडकर “बहिष्कृत भारत” में तिलक के बारे में स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि “यदि वह अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बल्कि यह कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है”।

अपनी रचनाओं में प्रेमचंद गांधी से प्रभावित दिखते हैं। वे गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर “रंगभूमि” (1924-25) उपन्यास लिखते हैं और सूरदास जैसे चरित्रों काे गढ़ते हैं। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानते थे और डॉ. आंबेडकर उसके विरोध में थे।

तत्कालीन कालखंड पर गौर करें तो आप पाएंगे कि डॉ. आंबेडकर, द्विज लेखकों और साहित्यकारों के विपरीत, अछूत समझे जाने वाले तबके की मुक्ति के लिए आंदोलन की शुरूआत कर चुके थे। 9 मई, 1916 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना ऐतिहासिक शोधप्रबंध प्रस्तुत किये, जिसका शीर्षक था – “भारत में जातिवाद : उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास”। इसमें उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त खामियों को विश्व समुदाय के समक्ष रख दिया था।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि प्रेमचंद ने आंबेडकर के विचारों को कभी भी खुले मन से नहीं स्वीकारा। वे लोकप्रिय साहित्य रचते रहे, जिसका बहुसंख्यक आबादी से कोई सरोकार नहीं था। मसलन, स्त्रियों के संबंध में प्रेमचंद का दृष्टिकोण परम्परावादी नज़र आता है। 1915 में उनकी पहली हिंदी कहानी “सौत” प्रकाशित हुई। उनकी एक और कहानी “मिलाप” में नानकचंद, अपनी पत्नी ललिता को छोड़कर चला जाता है। बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह लौट आता है। फिर जैसा कि पितृसत्तावादी चाहते हैं कि पति चाहे शैतान ही क्यों न हो, पत्नी को उसकी पूजा करनी ही चाहिए, ललिता नानकचंद की आराधना करने लगती है।

क्या यह समझना मुश्किल है कि उनकी कहानियां पितृसत्ता के विभिन्न आयामों यथा “पुत्र प्रेम”, “प्रतिशोध”, “सिर्फ एक आवाज”, “देवी” हिंदूवादी रूढ़ियों को ही मजबूत करती हैं। निर्मला (1925) उपन्यास में वह दहेज़ प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन उपन्यास का अंत नायिका की मृत्यू से करते हैं। उनकी अन्य रचनाएं “बड़े घर की बेटी”, “दुर्गा का मंदिर”, “पंच परमेश्वर”, “ईश्वरीय न्याय”, “मृत्यु” के पीछे उन्होंने चमत्कार को सामने रखा है, जहां नायक या नायिका में से किसी एक का मन बदल जाता है। “नशा” (1934 ) कहानी में वाचक के रूप में प्रेमचंद भद्र पुरुष के रूप में अभिनय करते दिखते हैं तो गरीब की मनोदशा का उपहास उड़ाते हुए लगते हैं । उनके पात्र अपनी मनोवृतियों पर आसानी से शर्मिंदा हो जाते हैं – दंड और सजा पाए बिना ! जबकि आम्बेडकर मानते हैं कि इंसान का मन इतनी आसानी से नहीं बदलता और इसलिए वे अपने लोगों को कोरी भावुकताओं के प्रति सचेत करते हैं।

दरअसल, अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रेमचंद गांव की जातिवादी संरचना को चुनौती देते हैं लेकिन यह गांधीवादी चुनौती है कि सब अपने अपने वर्ण में रहकर अपना सुधार करें। जबकि डॉ. आंबेडकर साफ-साफ जाति का विनाश का आह्वान करते हैं।

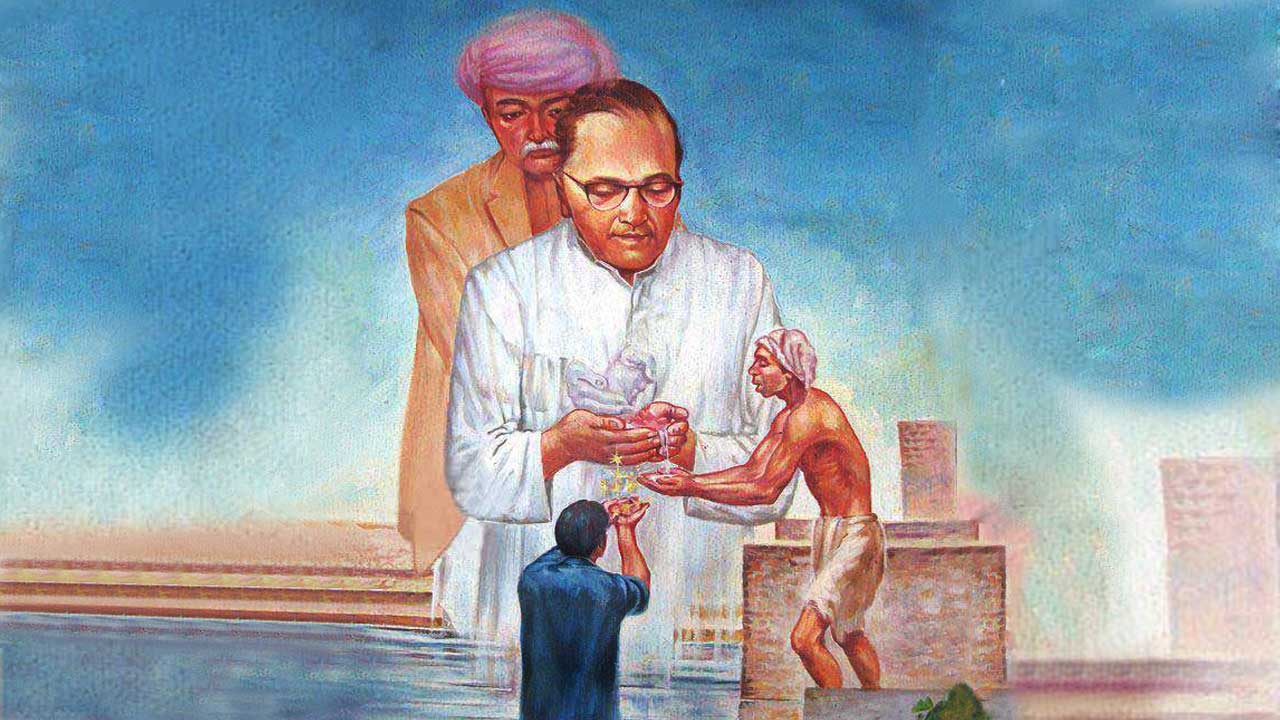

बहरहाल, अपनी रचनाओं में प्रेमचंद के दलित पात्र शापित की तरह नजर आते हैं। जैसे “सवा सेर गेहूं” में शंकर किसान का मरना, “सद्गति” में दुक्खी चमार का साइत पूछने जाना और वहां पर मरना, “ठाकुर का कुआं” में जोखू का गंदा पानी पीना। जबकि डाॅ. आंबेडकर सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह करते हैं। क्या प्रेमचंद जैसे साहित्यकार उनके इस प्रयास से अनिभिज्ञ थे?

(संपादन : नवल/अमरीश)