राजेंद्र यादव (28 अगस्त, 1929 – 28 अक्टूबर, 2013) पर विशेष

मेरी दृष्टि राजेंद्र यादव के संपादकीय लेखों को पढ़ने वाले एक सजग पाठक की है। इस सजग पाठक का सौंदर्य बोध भी हिंदी साहित्य का नहीं है, वरन् दलित साहित्य का है। इसलिए, भगवावाद, प्रगतिवाद और मार्क्सवाद तीनों के साथ उनका बोध कराता है। भगवावाद को राजेंद्र यादव भी नापसंद करते हैं और मैं भी। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद के साथ जिस तरह की सहमतियां राजेंद्र यादव की होती हैं, मेरी नहीं हो पातीं। इन तीनों ‘वादों’ में जो चीज मुझे ‘काॅमन’ लगती है, वह है उसका ‘ब्राह्मण फैक्टर’। इन तीनों में ब्राह्मण अपनी-अपनी फैकल्टी के साथ बैठा हुआ है। भगवा ब्राह्मण, प्रगतिवादी ब्राह्मण और समाजवादी (या मार्क्सवादी) ब्राह्मण एक-दूसरे के विरुद्ध तने रहते हैं, जिसका प्रतिफल यह है कि भगवावाद रोज मजबूत हो रहा है। कबीर ने जिसे ‘झूठे के घर झूठा आया’ कहा है, वही चीजें यहां दिखायी देती हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण का खंडन करता है और भीतर से तीनों एक हैं। भारतीय चिंतन में ब्राह्मण की इस आंख मिचौली को दो ही व्यक्तियों ने पकड़ा– एक, पन्द्रहवीं सदी में कबीर ने और दूसरे बीसवीं सदी में डॉ. आंबेडकर ने। इन दोनों ने ब्राह्मण को बुद्धिजीवी मानने से इनकार किया और उनके बौद्धिक नेतृत्व का खंडन किया।

हिंदी में राजेंद्र यादव पहले लेखक हैं, जो इन तीनों फैकल्टीज में बैठे ब्राह्मण को अपनी लोकतांत्रिक धार पर रखते हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रगतिवाद और मार्क्सवाद के भीतर बैठे हुए भगवा ब्राह्मण को भी खोजा और उसकी भी जमकर खबर ली। चाहे प्रभाष जोशी हों, या निर्मल वर्मा, कमलेश्वर हों या नामवर सिंह और चाहे रामविलास शर्मा हों या फिर अशोक बाजपेयी, उनके भीतर के भगवा ब्राह्मण को राजेंद्र यादव ही पकड़ सके। प्रभाष जोशी ने सती के नाम पर रूपकुंवर को जिंदा जलाने का समर्थन किया था और नैना साहनी तंदूर कांड के विरोध पर उनकी टिप्पणी उद्वेलित कर देने वाली थी। यह प्रभाष जोशी का वह ब्राह्मण था, जो एक साथ दो भूमिकाएं निभा रहा था, हिंदू होने की भी और मनुष्य होने की भी। राजेंद्र यादव ने तुरंत इस विरोधभास पर प्रभाष जोशी को पत्र लिखा और पूछा– “क्या यही मानवीय संवेदना, सात्विक क्रोध और उदात्त करुणा आप रूपकुँवर के लिये भी अपने भीतर पाते हैं? नैना साहनी को मारकर उसके टुकड़ों पर मक्खन लपेटकर ‘बगिया’ के तंदूर में जला दिया गया और रूपकुँवर को घी-समिधा इत्यादि डालकर चिता पर बैठा दिया गया। यह कृत्य क्या सिर्फ इसलिये आपके अहसास को नहीं छुयेगा कि संस्कृत के श्लोकों और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सम्पन्न हुआ? फर्क सिर्फ इतना ही तो है कि तंदूर में कोयले रहे होंगे और चिता में मन्त्रपूत लकड़ी या चंदन के चैले। राजनीति तो दोनों के पीछे थी। अगर रूप कुंवर की हत्या अमानवीय नहीं थी तो तो नैना साहनी की हत्या क्यों अमानवीय है? सिर्फ इसलिये कि वहां ‘सती’ शब्द जुड़ा है और उसे विश्व के महानतम धर्म का समर्थन प्राप्त है?” (‘हंस’, सितंबर, 1995, अग्नि परीक्षाएँ)

जब राजेंद्र यादव ने वास्तविक मुख्यधारा का निर्माण शुरु किया। इसमें अशोक बाजपेयी, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नरेश मेहता, शैलेश मटियानी सब हवा हो गये। राजेंद्र यादव ने सबको उनकी औकात दिखा दी और अशोक बाजपेयी ने तुरन्त फतवा दिया कि साहित्य मर रहा है। राजेंद्र यादव ने पलट कर उन्हीं से पूछा– “कहां है साहित्य?”

राजेंद्र यादव ने मार्क्सवादी चिंतक डॉ. रामविलास शर्मा के भगवा ब्राह्मण को खूब पकड़ा। उन्होंने लिखा– “डा. रामविलास शर्मा के ग्रंथों में दृष्टि नहीं, स्वयं उनके पांडित्य और पूर्वजों के अभिजात चिंतन के प्रति श्रद्धा ही मिलती है।” (मई 1995, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत) यह लेख उन्होंने भैरव प्रसाद गुप्त के निधन पर लिखा था। और रामविलास शर्मा को उन्होंने भैरव प्रसाद गुप्त से नीचे के पायदान पर रखा है। उन्होंने यहां तक लिखा कि “रामविलास जी का सारा वैदिक ज्ञान, हिन्दुत्ववादियों के लिये सबसे बड़ा शस्त्रागार साबित होगा।” (वही)

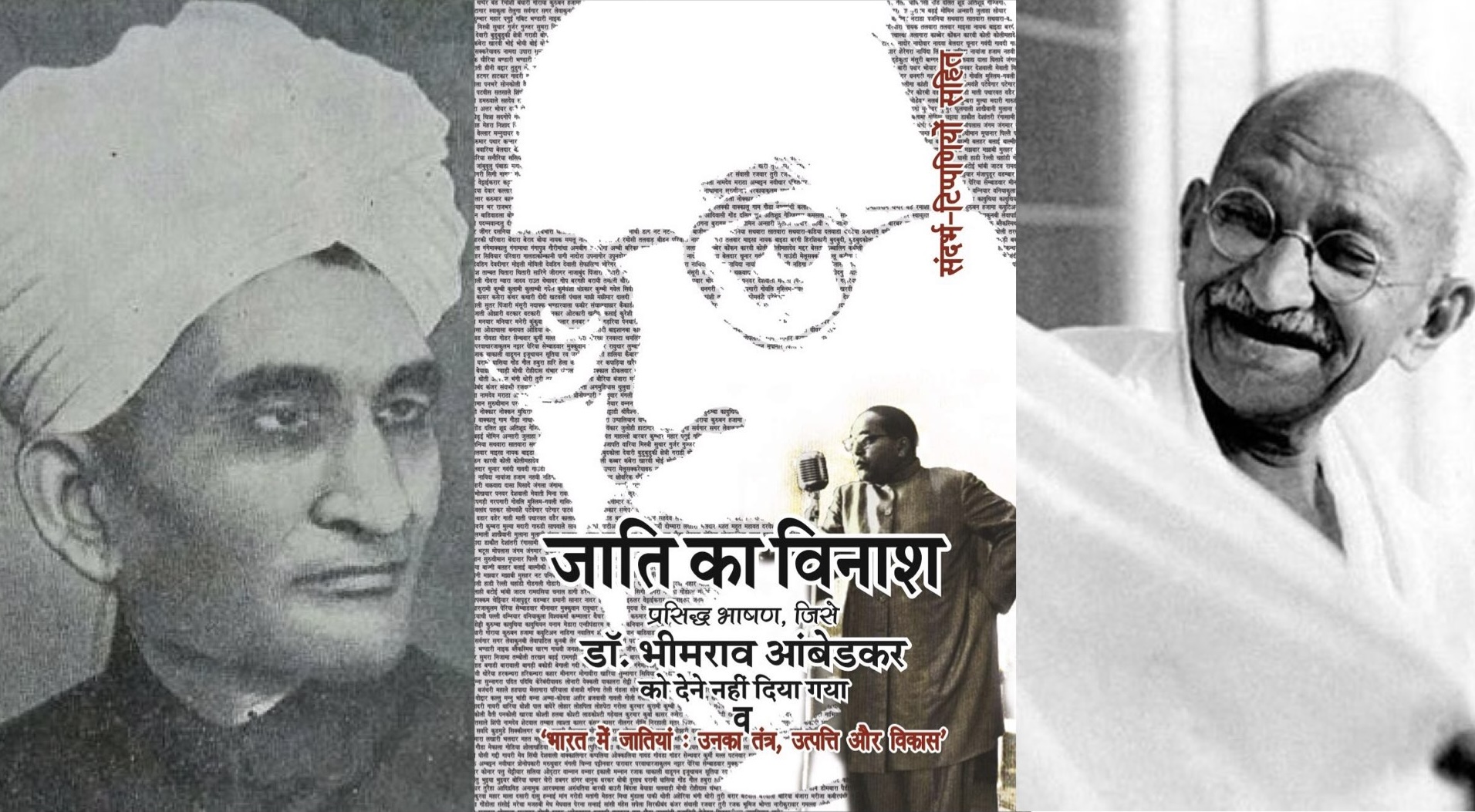

इसी संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि डी.डी. कौसांबी, डॉ. रामशरण शर्मा और डॉ. आंबेडकर की रचनाएं उन्हें नयी दृष्टि पाने का रोमांच देती हैं। और इसी में, मैं भी कह सकता हूँ कि मुख्यधारा के आज के हिंदी लेखकों में इस रोमांच को देखने की पारखी दृष्टि भी राजेंद्र यादव के ही पास है। यह दृष्टि न रामविलास शर्मा के पास थी और न नामवर सिंह के पास है।

राजेंद्र यादव के पास यह दृष्टि इसलिये है, क्योंकि उनके पास साहित्य का एक एजेंडा है– समाज को सुधारने का नहीं, समाज को बदलने का, जिसमें दलितों, आदिवासियों और स्त्रिायों की मुक्ति के सवाल केन्द्र में हैं। इस एजेंडे ने हिंदी के उन तथाकथित महान लेखकों को कहीं का नहीं छोड़ा था, जो अभिजात चिंतन को ही मुख्यधरा का चिंतन समझ रहे थे। उनका सारा भ्रम ही नहीं टूट गया, उनकी जमीन भी दरक गयी, जब राजेंद्र यादव ने वास्तविक मुख्यधारा का निर्माण शुरु किया। इसमें अशोक बाजपेयी, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नरेश मेहता, शैलेश मटियानी सब हवा हो गये। राजेंद्र यादव ने सबको उनकी औकात दिखा दी और अशोक बाजपेयी ने तुरन्त फतवा दिया कि साहित्य मर रहा है। राजेंद्र यादव ने पलट कर उन्हीं से पूछा– “कहां है साहित्य?” (मार्च 2006) वह मरेगा, तो तब, जब वह होगा। उन्होंने बेबाक होकर कहा, “अगर सामाजिक परिवर्तनों से असम्पृक्त या बीते हुए को ही याद करने का दूसरा नाम शुद्ध साहित्य है, तो वह इस ‘सूचना क्रांति’ में अपने को कहां और कैसे बचायेगा? अस्तित्व रक्षा के लिये अब हमारे पास इसके सिवाय रास्ता ही क्या है कि सौ-पचास लोगों के साथ खुद ही लिखें और खुद ही पढ़ें या आंसू बहाते रहें कि साहित्य मर रहा है। वह तो हम हैं, जो थोड़ा बहुत उसे उसकी उदात्त शुद्धता को बचाये हुए हैं।”

इसी अतीत के मोह के आधार पर ठीक दस साल पहले विद्यानिवास मिश्र, नरेश मेहता और शैलेश मटियानी की खबर लेते हुए उन्होंने लिखा था कि “उनके लिये तो सांस्कृतिक पोंगावाद की आत्ममहिमा से बाहर झांकने का सवाल ही नहीं पैदा होता।” (मार्च 1996, हारे हुए विजेता) इसी लेख में वे निर्मल वर्मा की भी छद्म प्रगतिशीलता को तार-तार करते हैं। निर्मल वर्मा “हिंदू वर्णव्यवस्था से लेकर यहां की हर जड़ता, अंधविश्वास, चमत्कार, मूढ़ता, अमानवीयता और सामाजिक सड़ांध के प्रबल पक्षधर ही नहीं हैं, वहां उस सारी सांस्कृतिक उदात्तता के द्रष्टा भी हैं, जिसका विलक्षण विवरण कल्याण प्रेस की धर्म-फैक्ट्री रात-दिन उगल रही है।”

यह है वह व्यक्ति, जिसने मुख्यधारा के इन लेखकों के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण को ठीक से पहचाना और कबीर की तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा– “तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होइ रे, मैं कहता हों आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी।”

इस कागद लेखी ब्राह्मण को राजेंद्र यादव एक बार नहीं, कई बार नामवर सिंह के भीतर भी देख चुके हैं। नामवर सिंह से उनकी दोस्ती है और पचास साल लंबी दोस्ती है, पर उनकी जुबान नहीं लड़खड़ायी यह कहते हुए कि “कौन है यह नामवर के भेस में?” (सितम्बर 2009) वे नामवर सिंह को ‘इंटलैक्चुअल कॉलगर्ल’ इससे भी दस साल पहले कह चुके थे। एक दोस्त ही भीतर से दोस्त को जान सकता है। यह राजेंद्र यादव की ‘पारख नजर’ है, यह हर उस व्यक्ति के पास हो सकती है, जो जमीन से जुड़ा है। यह दृष्टि कबीर के पास थी, जिसने शाक्तों, वैष्णवों, योगियों, जंगमों, मुंडितों और संन्यासियों यहां तक कि मुल्ला में भी ब्राह्मण को पहचान लिया था। इसीलिये कबीर को पारख धर्मी भी कहते हैं। यह राजेंद्र यादव की पारख नजर ही थी, जो उन्होंने कहा कि अब नामवर सिंह ने “यह सोचना भी छोड़ दिया है कि विमोचन वे अटल बिहारी बाजपेयी की कविताओं का कर रहे हैं या वरवर राव की … सत्ता वन्दना के साथ थोड़ी-बहुत क्रांतिभी होती रहे तो क्या मुजायका।” उन्होंने नामवर सिंह की तुलना हरिशंकर परसाई की एक लघुकथा के उन नेता जी से की, जो अपनी गर्दन को इसलिये काट देने पर अमादा थे, कि उसमें सात दिनों से कोई माला ही नहीं पड़ी थी। वे बाकायदा इसका खुलासा भी करते हैं कि “नामवर जी को भी क्या कभी ऐसी पवित्र बेचैनी होती होगी कि दो दिन हो गये, किसी ने अध्यक्षता करने को नहीं बुलाया।” कबीर के समय में भी ऐसे पंडित थे, जो सभा में अकड़कर बैठते थे और हर कोई उनसे दीक्षा लेने को आतुर रहता था। कबीर को ऐसे पंडितों पर हंसी आती थी, जैसे राजेंद्र यादव को नामवरों पर आती है। कबीर की वह साखी इस तरह है–

अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, सभा मांहि अध्किाई।

इनसे दिच्छा सब कोई माँगे, हँसि आवै मोहिं भाई।।

यही हंसी ‘हंस’ की उस गोष्ठी में उन युवाओं को भी आयी थी, जिसमें नामवर सिंह ने ‘युवा रचनाशीलता और नैतिक मूल्य’ की ऐसी भद पीटी थी कि वे कहीं से भी बौद्धिक नहीं लग रहे थे। “मैं कहता हूं राजेंद्र, इन लौंडों को मुंह मत लगाओ, ये तुम्हारे हाथ काट लेंगे”, एक आचार्य ऐसे असंसदीय शब्दों से अपनी क्या छाप छोड़ रहे थे?

उन्होंने हिंदी नवजागरण को ‘हिंदू जागरण’ कहा, जो न वर्णव्यवस्था को खत्म करना चाहता था और न किसी सामाजिक सुधार के पक्ष में था। उन्होंने सवाल उठाया– “मार्क्सवाद से पहले हिंदी का सारा मुख्यधारा वाला साहित्य इतना पिलपिला प्रतिरोधहीन और हवाई क्यों है?”

हिंदी साहित्य में ऐसे नामवर कम नहीं हैं, एक ढूँढोंगे, हजार मिलेंगे। राजेंद्र यादव ऐसे लोगों को खूब जानते हैं। मार्च 1997 में उन्होंने ऐसे ही नामवरों पर अपना संपादकीय लिखा था– ‘बिजूकों और शुतुरमुर्गों का देश।’ इसमें उन्होंने उन लोगों को रेखांकित किया था, जो सत्य का सामना करने के बजाय रेत में गर्दन घुसेड़ कर बैठ जाते हैं कि संकट उन्हें छू भी नहीं सकेगा। पर, ऐसे लोगों को दरअसल संकट की पहचान ही नहीं होती है।

यह एक विचारोत्तेजक संपादकीय टिप्पणी है, जिसमें सामाजिक सरोकारों और दलित-स्त्री-मुक्ति के प्रश्नों पर हिंदी लेखकों के विरोध को दर्ज किया गया है। इसे हम ‘हंस’ का आत्मसंघर्ष भी कह सकते हैं। उन्होंने 1850 से 1950 तक सौ वर्षों के हिंदी साहित्य की पड़ताल की है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस कालखंड में एक भी दलित नहीं है और एकाध अपवाद को छोड़ दें तो एक भी स्त्री-मुक्ति का सवाल उठाती स्त्री नहीं है।

उन्होंने हिंदी नवजागरण को ‘हिंदू जागरण’ कहा, जो न वर्णव्यवस्था को खत्म करना चाहता था और न किसी सामाजिक सुधार के पक्ष में था। उन्होंने सवाल उठाया– “मार्क्सवाद से पहले हिंदी का सारा मुख्यधारा वाला साहित्य इतना पिलपिला प्रतिरोधहीन और हवाई क्यों है?” उन्होंने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर सारा साहित्य निर्जीव और यथास्थितिवादी है। यहां मैं यह जरूर कहूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने दलित परंपरा को उपेक्षित किया था। फिर, राजेंद्र यादव भी उस तक कैसे पहुंचते और कबीर को गगन बिहारी वैष्णव बनाने का दुष्कर्म तो हजारीप्रसाद द्विवेदी पहले ही कर चुके थे।

इसी संपादकीय में राजेंद्र यादव की छायावाद पर बड़ी सटीक टिप्पणी है– “छायावाद विश्वविद्यालयों में बैठे तिलक चोटी जनेऊधरी ब्राह्मण आचार्यों के खिलाफ विद्रोह का साहित्य है।” यह टिप्पणी इस आधार पर है कि छायावाद के सभी रचनाकार विश्वविद्यालयों के बाहर के थे। लेकिन, यह टिप्पणी इस अर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालयों में तिलक चोटी जनेऊधारी ब्राह्मण आचार्यों का वर्चस्व साहित्य के विद्यार्थियों में अलोकतान्त्रिाक संस्कार विकसित कर रहा है। और सबसे विचारोत्तेजक टिप्पणी उन्होंने यह की कि “ब्राह्मणवादी आतंक के चलते ही हिंदी में खुलापन कभी नहीं आया। मुख्यधारा के आधुनिक हिंदी चिन्तन में राजेंद्र यादव के सिवा कौन व्यक्ति है, जिसने ब्राह्मण के बौद्धिक नेतृत्व को मनुष्य-विरोधी कहकर नकारा है?”

उन्होंने कहा, “श्रद्धा ज्ञान की सबसे बड़ी शत्रु है।” यह श्रद्धा ही है कि भारत के ब्रह्म-ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देती, तब क्या सम्भव था, यदि भारत में मार्क्सवाद और दलित चिन्तन ने दस्तक न दी होती, हिंदी में नये ज्ञान और विमर्शों का विकास? इसलिये राजेंद्र यादव का यह कहना गलत नहीं है, “मार्क्सवाद ने ईश्वर, परिवार (स्त्री) और समाज के अर्थशास्त्र पर वैज्ञानिक ढंग से पुनर्विचार किया। इसलिये उसे ‘अभारतीय’ कहकर खदेड़ने की कोशिशें हुईं।” इसी संदर्भ में जनवरी 1996 में उन्होंने ‘ईश्वर ही सत्य है’ में ‘सत्यमेव जयते’ का खंडन करते हुए लिखा था कि यदि सत्य जीतता है तो “यहां यह सवाल कोई नहीं पूछता कि तुर्क, मुगल या अंग्रेज अगर हमारे ऊपर आक्रमणों में विजयी हुए तो क्या सत्य उनके साथ था? जरूर रहा होगा, वरना विजयी ही कैसे होते।”

अगस्त 1996 में राजेंद्र यादव ने हिंदी पत्रकारिता के पतन पर अत्यंत तीखी टिप्पणी की थी, जिसके केंद्र में सांसद फूलन देवी द्वारा टूँडला में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रोके जाने की घटना थी। हिंदी पत्रकारिता ने इस घटना को इस कदर उछाला था, मानो फूलन देवी ने ट्रेन को रोका नहीं, लूट लिया हो। इस पर राजेंद्र यादव ने लिखा, “रोज मंत्री, एमपी, एमएलए, ‘राजधनियां’, ‘शताब्दियां’ रोकते हैं, दो-दो घंटे ये गाड़ियां आउटरों पर खड़ी सुंसुआती रहती हैं या जहाजों की फ्लाइटें घंटों लेट होती हैं। कृष्ण कुमार गवाह हैं, इसी ‘शताब्दी’ को मंत्री कल्पनाथ राय ने दिल्ली स्टेशन पर तीन घंटे रोका था, तब तो कोई अखबार इन दुर्घटनाओं को लेकर इतनी हाय-तौबा नहीं मचाता। कल ही मीडिया के लाडले प्रणय राय की कहीं एक कोने में खबर थी कि वे अपने दो कुत्तों को फर्स्टक्लास (एयर कंडीशंड) में बम्बई ले गये। इस तरह ले जाती फूलन या रामविलास पासवान– हर अखबार की हेड लाईनें होतीं।”

उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की सवर्ण मानसिकता को उघाड़ने में कोई संकोच नहीं किया– “हिंदी-प्रेस फूलन देवी को लेकर कुछ ज्यादा ही कृपालु है– वह न उसके ऊपर बनी फिल्म को माफ कर पा रहा है, न उसके जीतकर सांसद होने को। उसका इतिहास बार-बार उखाड़कर उसके मुंह पर मारा जाता है। कहते हैं, फूलन ने ऐसे बीस लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, जिनका सीधा संबंध न उसके साथ हुए बलात्कारों से था, न सरेआम नंगा घुमाने से। अगर किया है तो निश्चय ही जघन्य और नृशंस अपराध है, मगर बिहार के आनंद मोहन की रणवीर सेना ने चार दिन पहले ही 25 औरत-मर्द-बच्चों को उसी तरह घेरकर भून डाला, क्या हिंदी-प्रेस इसे लेकर भी उतना ही बेचैन है? क्योंकि वे सब दलित और कमजोर थे। हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार देने वाले बाल ठाकरे हत्यारे नहीं, शिवाजी के अवतार हैं– वंदनीय और पूज्य।”

जून 2006 में उन्होंने लिखा– ‘काश, मैं राष्ट्रद्रोही होता।’ यदि इस संपादकीय लेख का एक अंश, किसी ‘आस्था’ या ‘संस्कार’ चैनल पर या आसाराम या मुरारी बापुओं की सभा में पढ़कर सुना दिया जाये, तो देश में आग लग जायेगी।

अप्रैल 1996 में उनके संपादकीय लेख का शीर्षक था– ‘शतरंज के खिलाड़ी’, जो उनकी पत्रकारिता-दृष्टि का ही नहीं, वैचारिकी का भी नायाब नमूना था। दिमाग में एक चलचित्र चलता है, गुलामों का एक लंबा काफिला है– नंगे बदन, पीठ पर बोझ लादे वे घिसटते हुए चले जा रहे हैं। साथ में घोड़ों पर सवार हथियारबंद सरदार गुलामों पर कोड़े फटकारते हुए चल रहे हैं। उन्हें किसी राजमहल, मंदिर या मनोरंजन-गृह के निर्माण के लिये ले जाया जा रहा है। तभी अचानक सामने से दुश्मनों का हमला होता है। घमासान मच जाता है। काफिले के साथ की फौजें दुश्मनों पर भारी पड़ रही हैं कि अचानक घिसटते गुलाम अपने बोझ फेंककर दुश्मनों से जा मिलते हैं। राजेंद्र यादव लिखते हैं कि “यह दृश्य हजार साल के भारतीय इतिहास का रूपक बनने लगता है, जहां मुट्ठी-भर हमलावर देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक रौंदते चले जाते हैं, उनका सामना करने के लिये हैं समाज का सिर्फ एक वर्ग, बाकी तीन वर्ग निष्क्रिय हैं – एक मन्दिरों-मठों में बैठा आरतियाँ, घंटे और मंत्र बजा-बजाकर भगवानों से मदद के लिये गिड़गिड़ा रहा है, दूसरा अपने काम-काज, खेती-बाड़ी को बचाने में लगा है – किसी की हार-जीत से उसे कोई मतलब नहीं है। चौथा और सबसे बड़ा वर्ग इन हमलावरों के माध्यम से अपनी ‘राष्ट्रीय गुलामी’ से मुक्त हो रहा है।”

यह भारतीय इतिहास का वह कटु यथार्थ है, जिसे सवर्ण समझना नहीं चाहते। राजेंद्र यादव ने मायावती के उस बयान को भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहम्मद गजनी को हमने जिताया था। ‘हमने’ का मतलब है, अछूतों ने। डॉ. आंबेडकर अपने लेख ‘दि अनटचेबिल्स एण्ड दि पैक्स ब्रिटेनिका’ में लिखते हैं कि ब्रिटिश ने अछूतों की सहायता से भारत को जीता था और 1857 के विद्रोह को भी कुचलने में अछूतों ने ही उनकी मदद की थी। इसलिये राजेंद्र यादव ठीक लिखते हैं कि दलितों ने यह मदद इसलिये की, क्योंकि वे हिन्दुओं की गुलामी से मुक्ति चाहते थे।

इसी लेख में राजेंद्र यादव ने डॉ. आंबेडकर पर अरुण शौरी के आरोप का भी जबरदस्त खंडन किया है। वे लिखते हैं, “प्रखर बजरंगी पत्रकार अरुण शौरी ने ‘पाँचजन्य’ में एक लेखमाला में उद्घाटित किया है कि जब सारा देश स्वाधीनता संग्राम लड़ रहा था तो कैसे डॉ. आंबेडकर अंग्रेजों से सांठ-गांठ कर रहे थे। इससे नाराज होकर पूना की एक सभा में उनका मुंह काला कर दिया गया था। आश्चर्य है कि अरुण शौरी को राजा राममोहन राय से लेकर भारतेन्दु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर की वह लंबी परंपरा नहीं दिखायी दी, जहां अंग्रेजों की भूरि-भूरि प्रशस्तियां गायी गयी हैं। अंग्रेजोें ने पहली बार अपने राज्य में तटस्थ न्याय और सामाजिक बराबरी का आश्वासन दिया था और दलित नेताओं को लगता था कि अगर अंग्रेज चले गये तो सवर्ण हिंदू उन्हें कभी भी अपनी गुलामी से मुक्त नहीं होने देंगे। यह राष्ट्रीय सच्चाई हो या न हो, ऐतिहासिक सच्चाई जरूर है कि सवर्ण हिंदू अंग्रेजी राज्य के समर्थन में मुसलमानों के म्लेच्छत्व से धर्म की सुरक्षा देख रहे थे तो दलित वर्ग इसी ब्राह्मणत्व की गुलामी से मुक्ति की आकांक्षा एक स्वेच्छा से राष्ट्रद्रोह कर रहा था, तो दूसरे को राष्ट्रद्रोह के लिये मजबूर कर दिया गया था। अपने भीतर के इस कैंसर को अनदेखा करते हुए अरुण शौरी कैसे इतने सपाट नतीजे निकाल सकते हैं, यह दयनीय है।” इसके बाद यह संपादकीय लेख बी.एस. नायपाल की स्थापनाओं का विश्लेषण करते हुए मल्टीनेशनल सट्टेबाजों की घुसपैठ पर समाप्त होता है।

यह भी पढ़ें –यह तुम्हारा समय है मेरा नहीं : राजेंद्र यादव

जून 2006 में उन्होंने लिखा– ‘काश, मैं राष्ट्रद्रोही होता।’ यदि इस संपादकीय लेख का एक अंश, किसी ‘आस्था’ या ‘संस्कार’ चैनल पर या आसाराम या मुरारी बापुओं की सभा में पढ़कर सुना दिया जाये, तो देश में आग लग जायेगी। वह अंश यह है– “कुछ क्षणों के लिये मान लीजिये, भारत अंग्रजों का नहीं, हमारा उपनिवेश होता और हम यहां नहीं, किसी दूसरी जगह बैठकर भारत पर शासन चला रहे होते तो इस देश का दृश्य क्या होता? निश्चय ही जहां हम होते, वह भूगोल का हिस्सा न होकर पुराण का ही त्रेता, द्वापर जैसा कोई मिथकीय युग होता और हम निर्द्वंद्व होकर अपनी प्राचीन सामंती संस्कृति सभ्यता को अपने इस ‘उपनिवेश’ पर लाद देते। लाखों-करोड़ों रुपये लूटते और स्विस बैंकों में जमा कर देते, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को एक करती ऐसी धार्मिक यात्राएँ निकालते कि क्या कभी शंकराचार्य और चंगेज खां के बाप ने भी नहीं निकाली होगी। कदम-कदम पर सती, जौहर, स्त्री-भ्रूण हत्याएँ, दहेज-दहन, नर-बलियाँ होते रहते, दलितों और विधर्मियों के सामूहिक वध के आयोजन होते और सारा वातावरण तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं की जय-जयकार से गूंज रहा होता …। हर कहीं वेदों, गऊ ब्राह्मणों की महिमा गूंज रही होती, शंबूक की चीखों, एकलव्यों के अंगूठों की बलियों और उनकी बस्तियां जलने से सब ओर आनंद का साम्राज्य होता।” हजारों लेखकों की भीड़ में यही चिंतन राजेंद्र यादव को विलक्षण बनाता है। यह कल्पना निर्मूल नहीं है, हिन्दुत्व का सारा इतिहास इसी परिकल्पना पर खड़ा है। हिंदू उपनिवेश की यह कल्पना बताती है कि अंग्रेजी राज ने भारत को कितना आधुनिक, मानवीय और समतावादी बनाया था। इसी संपादकीय में वे लिखते भी हैं, “हम शायद दुनिया के सबसे बड़े कृतघ्न देश होंगे, जो कहें कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिक नहीं बनाया।”

धर्म को जिन संवेदनशील मुद्दों पर हिंदी के सवर्ण लेखक शब्दों की जुगाली करते हैं और मौन रहना चाहते हैं, वहाँ राजेंद्र यादव इतने मुखर हैं कि पढ़ने-सुनने वाले उनके शुभचिन्तकों को डर लगने लगता है कि कहीं कोई उनके सिर पर इनाम न रख दे। अक्टूबर 2006 के ‘हंस’ में उन्होंने ऐसी ही एक टिप्पणी करके अपने पाठकों को भयभीत कर दिया था। ‘वन्दे मात्रम की/ को धुनें’ में उन्होंने बजरंगियों की उस ‘दादागिरी’ की खबर ली थी, जिन्होंने लखनऊ के लारेंटो स्कूल की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान इसलिये किया था, क्योंकि उसमें किसी ने ईसामसीह होने का चमत्कार किया था। उन्हीं दिनों लखनऊ में एक सिरफिरा आईपीएस अधिकारी नौकरी छोड़कर ‘राधा’ बनकर घूम रहा था। राजेंद्र यादव उस मिट्टी के कहाँ बने हैं, जो मौन रहते। उन्होंने लिखा, “एक आदमी राधा या कृष्ण बनकर नाचता गाता रहे, तो कोई बात नहीं, मगर आपके यहां कोई ईसामसीह होने का चमत्कार करे, तो यह कैसे बरदाश्त किया जायेगा?” वे यही नहीं रुके, उन्होंने धार्मिक आस्था और चमत्कारों पर भी प्रहार किया– “धार्मिक आस्था दान और त्याग के माध्यम से अरबों-खरबों के मंदिर बनवाती है। परिश्रमहीन परोपजीवी साधुओं, संतों, ब्राह्मणों, भगवानों के आतंक का साम्राज्य स्थापित करती है, खाऊ भकोसू अपराध-कर्मी ढाई-तीन करोड़ संसार-त्यागी बाबाओं को शारीरिक चिन्ताओं से मुक्त करती और यौन सुखों के प्राविधान करती है।” क्या ये चमत्कार देश की समस्याएं हल करते हैं? वे पूछते हैं, “इन्होंने बाढ़, अकाल रोकने में मदद की, अपराध रोके, किसी सूखे खेत में रातों-रात फसल खड़ी कर दी? सुनामी की लहरों को पीछे लौटा दिया? नदियों से बिजली, जमीन से पेट्रोल निकाल दिया?” लेकिन, जब वे यह कहते, “तर्क, बुद्धि, विवेक, विज्ञान और सर्वकल्याण के ऐसे जड़ विरोधियों को देखकर सचमुच मन होता है कि एके 47 हो और इन्हें लाईन लगाकर मोक्ष दिला दी जाये, क्योंकि सारा हंगामा तो इसी सांसारिकता से मुक्ति का है”, तो मन उनके साहस को सलाम करता है, करोड़ों की भीड़ में कोई एक है, जो लोगों के खून-पसीने की कमाई की चिन्ता करता है।

मार्च 2009 का संपादकीय उन्होंने संघ परिवार की सहस्र भुजाओं में से एक ‘श्री राम सेना’ के द्वारा मैंगलूर के पबों में मौजूद स्त्रियों पर किये गये हमले पर लिखा था। उन्होंने हमलावर सेना को तालिबान की संज्ञा दी और पूछा– “ये कौन लोग हैं, जो धर्म और संस्कृति को बचाने के लिये बूचड़खाने खोले हुए हैं?”

एक चमत्कार 1995 में हुआ था, जब गणेश जी पूरे देश में दूध पी रहे थे। तब, उन्होंने (नवम्बर 1995, ‘खामोश, गणेश जी दूध पी रहे हैं’) बड़े मार्के की बात कही थी– “गणेश जी ने लाखों टन दूध पिया और सो गये। जैसा प्रसाद चढ़ाओगे, वैसा फल मिलेगा, जिस धर्म में हजारों साल से इसी आस्था का कीर्तन होता हो, वहां घूस देने और काम करा लेने को सामाजिक, नैतिक और प्रशासनिक अपराध मान लेना क्या अपने आप में सांस्कृतिक अपराध नहीं है?”

मकबूल फिदा हुसैन की लंदन में मृत्यु हो गयी। उन्हें भारत में मृत्यु नसीब नहीं हुई, जो उनकी सांसों में बसा हुआ था। हिंदू तालिबान ने जब 1996 में अहमदाबाद में हुसैन-दोशी की सराय में तोड़-फोड़ की थी और हुसैन के चित्रों को जला दिया था, तब भी राजेंद्र यादव ने नवम्बर 1996 में ‘हंस’ में हुसैन की पक्षधरता में टिप्पणी की थी और जब हुसैन ने कतर की नागरिकता ली, तो अप्रैल 2010 के संपादकीय आलेख ‘भूमंडल का सांड़ और बांझ सरकार’ में उन्होंने वह लिखा, जिसे लिखने की हिम्मत कोई दलित-पिछड़ा लेखक तो कर सकता है, सवर्ण लेखक नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा, “चिदम्बरम या मनमोहन सिंह न ठाकरे जैसे भेड़ियों का कुछ बिगाड़ सकते हैं, न इमाम बुखारी का।” हिंदी में कौन लेखक है, जिसने ठाकरे को भेड़िया कहा हो?

राजेंद्र यादव के दो संपादकीय लेख यहां विशेष गौरतलब हैं। एक मार्च 2009 का संपादकीय ‘जहां मानव बम बनाये जाते हैं’, और दूसरा मई 2009 का ‘बहुत मत पूछो नचिकेता, मारे जाओगे।’ पहला हिन्दुत्व पर है और दूसरा इस्लाम पर। यहां राजेंद्र यादव एकदम कबीर की भूमिका में हैं– “अलह राम का गम नहीं, तहाँ घर किया कबीर।” मार्च 2009 का संपादकीय उन्होंने संघ परिवार की सहस्र भुजाओं में से एक ‘श्री राम सेना’ के द्वारा मैंगलूर के पबों में मौजूद स्त्रियों पर किये गये हमले पर लिखा था। उन्होंने हमलावर सेना को तालिबान की संज्ञा दी और पूछा– “ये कौन लोग हैं, जो धर्म और संस्कृति को बचाने के लिये बूचड़खाने खोले हुए हैं?” यह राजेंद्र यादव ही पूछ सकते थे– “वह कौन सी नैतिकता है, जो दुनिया भर के झूठ-फरेब और ठगी पर चुप रहती है, मगर स्त्री को देखते ही फन निकाल पर फुफकारने लगती है। ये कौन से प्रेत हैं, जो औरत को निरीह पशुओं के रूप में बदलकर बाड़े लगाये बैठे हैं, ताकि खुद ही उनका ‘वध’ कर सकें?”

‘हंस’ में शीबा फहमी ‘परदा इधर परदा उधर’ स्तंभ में लगातार इस्लाम की रोशनी में मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं पर लिख रही थीं। तलाक और चार शादियों के मुद्दे पर उनके लेख उद्वेलित कर देने वाले थे। पर, वे सब कुरान और हदीस के दायरे में ही थे, उसके बाहर नहीं। राजेंद्र यादव पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि जितना वे हिन्दुत्व का विरोध करते हैं, उतना इस्लाम का करके दिखायें? एक संपादकीय लेख में इस आरोप का उन्होंने माकूल जवाब भी दिया है। पर, मई 2009 के अपने संपादकीय में, जो सवाल उन्होंने शीबा से किये हैं, मुसलमान के लिये तो उनका सोचना भी गुनाहे अजीम है, कोई हिंदू भी उन्हें लिखने का साहस शायद ही करेगा। ये सवाल कोई कबीर ही पूछ सकता है, जो न हिंदू की स्थिति में है, न मुसलमान की। राजेंद्र यादव जब शीबा से पूछते हैं, “क्या आप कुरान, शरीयत और हदीस से मुक्त नहीं हो सकतीं?” तो पता नहीं, शीबा ने “अऊजु बिल्लाहि …” पढ़ा था या नहीं, पर राजेंद्र यादव जरूर कबीर हो गये थे। यह उनका मामूली सवाल नहीं था– “क्या आपको नहीं लगता कि शरीयत के बंधनों या वचनों के ये इंटरप्रिटेशन हमारी आज की समस्याओं हल नहीं करते बल्कि … कुरान और शरीयत के यही इंटरप्रिटेशन (व्याख्याएँ) तालिबानों के दिशा-निर्देश बनते और फिदायिनों का निर्माण करते हैं? वरना उनके पास कौन से धार्मिक आधा हैं कि एक सत्रह साल की लड़की को खुलेआम कोड़े लगाने या संगसार करने की इजाजत दे?” राजेंद्र यादव कबीर जैसी तल्खी से ही पूछते हैं, “मोहतरमा, मेरी आपत्ति यही है कि हम कब तक ‘वहां’ क्या लिखा है, के तर्क से हर बात को सही साबित करते रहेंगे?” और यहीं वह शीबा को कबीर की ये दो पंक्तियाँ भी सुना देते हैं– ‘तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी।’ मेरी दृष्टि में राजेंद्र यादव इसी ‘आँखों देखे’ सामाजिक यथार्थ के, आज के दौर के सबसे बड़े चिन्तक रहे।

(संपादन : नवल/अनिल)